Einführung:

14.11.25. /5.12.25 Liebe Besucherinnen/Besucher dieses Artikels. Schicken Sie mir/eine Mail : Was ist unklar? Was gefällt? Ich antworte gerne.

Dieser und die beiden folgenden Beiträge sind anspruchsvoll und richten sich besonders an Mediziner. Der vorherige Beitrag „Atmung/Pneumothorax“ war/ist allgemeinverständlich.

40 typische Bilder demonstrieren 3 grundlegende Regeln in der Radiologie:

Summations-, Silhouetten Phänomen und Schalenzeichen.

Die Bedeutung dieser Regeln für die Diagnose von Pneumothorax und

Pleuraerguss sowie Fibrothorax (mit und ohne Verkalkung) wird deutlich dargestellt. Besonderes Augenmerk wird auf den Spannungspneumothorax, die unterschiedliche Variabilität der Ergussformen und spezielle Methoden gelegt.

Die typischen Effekte eines Fibrothorax werden gezeigt:

– Volumenreduzierter Hemithorax bis hin zur Kompressionsatelektase

– Verlagerung des Herzens/Mediastinums, Verdickung der Rippen,

– übermäßige Interkostal Verengung, Skoliose, Deformation der Rippen.

Die Bedeutung der Erkennung von persistierenden Ergüssen zwischen beiden verkalkten Pleura Blättern, meist bei chronischem Empyem, wurde hervorgehoben.

Die Differenzierung der erwähnten Läsion gegenüber Pneumonie und Atelektase wurde ebenfalls in zahlreichen Beispielen visualisiert.. –

Inhalt:

1 -5 : Summations-, Silhouetten-Phänomen

6-10 : Muschelzeichen

11-15 : Pleuraverkalkung, Pneumothorax

16-20 : Pleuraerguss

21-25 : Besondere Befunde bei Ergüssen

26-30 : Erguss, Pneumonie oder Pneumothorax

31-35 : Auswirkungen von Fibrothorax

36-40 : tieferes Verständnis der Pleura

Erkrankungsfall 1-5: Summations-, Silhouetten-Phänomen

- Es gibt 3 grundlegende Regeln in der Radiologie:

Summations-, Silhouettenphänomen und Schalenzeichen.

Letztendlich wollen wir Kontrast. Wenn alle Strahlen auf der gleichen Ebene abgeschwächt werden, entsteht ein homogenes graues Gebiet, was einen völligen Mangel an Kontrast bedeutet.

Wir möchten, dass ‚Strahl X‘ und ‚Strahl Y‘ unterschiedlich abgeschwächt werden.

Nehmen wir Folgendes an: Der zu untersuchende Körper sollte aus 2 Substanzen (A und B) bestehen. A sei dichter als B.

Linker Teil der Zeichnung: Je dicker A ist, desto mehr wird Strahl X abgeschwächt (im Vergleich zu Strahl Y);

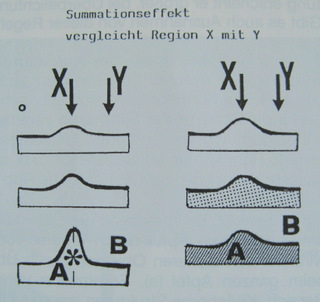

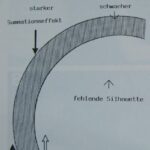

Bild 1:

Das Summationsphänomen.

Was wird im rechten Teil der Zeichnung gezeigt?

(Klicken Sie hier für die Antwort)

Angenommen, die Geometrie, die wir haben, ist völlig stabil.

Je größer der Dichteunterschied zwischen A und B,

Um physikalisch genau zu sein, hakten wir fest, dass nicht nur die Dichte, sondern auch die (effektive) Ordnungszahl (der Sibstanzen A und B) berücksichtigt werden muss.

Zusammengefasst: Die Regel ist einfach. Je dicker und/oder dichter das Objekt ist, desto größer ist die Abschwächung der Strahlung. Dies entspricht einer weniger hellen Region im Film. Dies nennen wir „Opazität“, das Gegenteil von „Transluzenz“. – Auf Deutsch ist es etwas komplizierter:

Eine helle Struktur auf dem Röntgenbild (z.B. ein Pleuraerguss) wird als „Verschattung“ bezeichnet; eine dunkle Struktur (z.B. ein Pneumothorax) wird als „Aufhellung“ bezeichnet. Dieses Paradoxon ergibt sich aus der Durchleuchtung, bei der die Informationen umgekehrt sind: „Schwarz“ im Bild ist auf dem Durchleuchtungsschirm durchsichtig; „durchsichtig“ in der Durchleuchtung ist „schwarz“ auf dem Röntgenfilm.

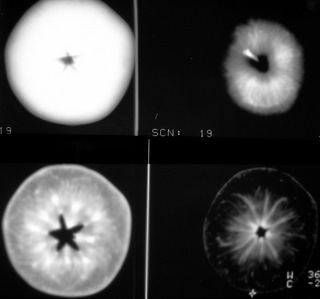

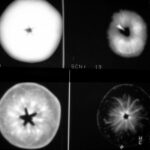

Bild 2:

Ein interessantes Rätsel, inspiriert von H. Pantoja. Was hat sich an dem Material „Apfel“ verändert?

Hier sind 4 Röntgenaufnahmen von Objekten, die alle unter denselben Bedingungen aufgenommen wurden:

gleiche Kilovolt (KV),

gleiche mAs,

gleiche Entfernung,

gleicher Verstärkungsfaktor,

gleiches Material!

Welches Material ist es, und was wurde verändert?

Das Material ist „Apfel“

Die Dicke wurde durch Schneiden des Apfels verändert.

Oben links: der ganze Apfel

Unten rechts: nur eine Scheibe des Apfels

Eine Apfelscheibe ist im Vergleich zum ganzen Apfel “ durchscheinender“ (weniger Summation). Wir sehen in der Scheibe mehr Details, da nicht zu viele Details überlagert sind! Der Nachteil ist jedoch, dass es nur eine Scheibe gibt, alle anderen Scheiben werden nicht aufgenommen.

Ehrlich gesagt, handelt es sich hier nicht um normale Röntgenbilder, sondern um eine Zusammensetzung (Addition) von CT-Schnitten. Eine Summation von Schnitten kann ein Röntgenbild präzise simulieren. Die Zusammenfassung („Mittelung“ ist etwas anders) einer „CT-Untersuchung des Kopfes“ ergibt ein schönes Röntgenbild des Schädels. Röntgenbilder dieser Objekte sehen genau gleich aus. Das Experimentieren und Fotografieren ist unter digitalen Bedingungen viel einfacher.

3. In welchem Bereich der Radiologie ist der Begriff „Silhouette“ am bekanntesten?

Das „Silhouettenzeichen“ ist in der thorakalen Radiologie wohlbekannt. Herz und Zwerchfell haben klare Silhouetten (A = Weichteilgewebe des Abdomens, B = luftgefüllte Lunge). Eine Lungenentzündung führt je nach Lage der Veränderung im Lungenparenchym zu einem Verlust der Herz- oder Zwerchfellränder. Eine Pneumonie kann dieses Silhouettenzeichen zerstören; dieses Phänomen ist also ein wichtiger Hinweis.

Das Zeichen, über das wir jetzt sprechen, bezieht sich auf die Konturen, Kanten oder Ränder.

Je weniger parallel der „Grenzbereich“ verläuft, desto verlorener oder unvollkommener wird die Abgrenzungsschärfe. Wenn diese Abgrenzung sehr schräg oder senkrecht zum Strahl verläuft, ist es unmöglich, sie zu visualisieren.

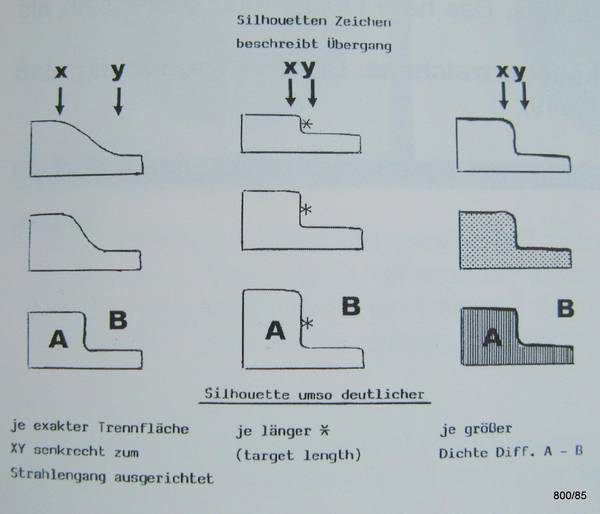

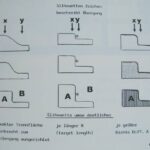

Bild 3:

„Silhouettenzeichen“

Was zeigen die mittleren und rechten Bilder?

Bei guter Geometrie sind die Silhouetten deutlicher, wenn der Dickenunterschied von A zu B größer ist (Mitte).

– Silhouetten sind noch besser, wenn der Dichteunterschied von A zu B größer ist (rechts). Sie sind besser, wenn die Zielstrecke, die mit einem Stern markiert ist, länger ist.

Sie sind besser, wenn die Zielstrecke – markiert mit dem Stern – länger ist. Mit anderen Worten: Noch besser wirken Silhouetten, wenn der Dichteunterschied von A zu B größer ist (rechts).–

Und es ist besser, wenn die Zielstrecke genauer mit dem Strahlenweg ausgerichtet ist (der Text in der Abbildung unten links „senkrecht zum Strahlengang“ ist mehrdeutig)

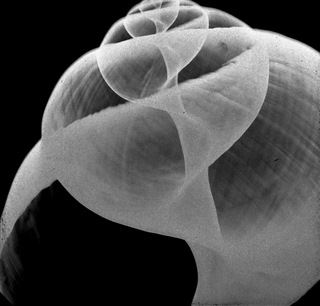

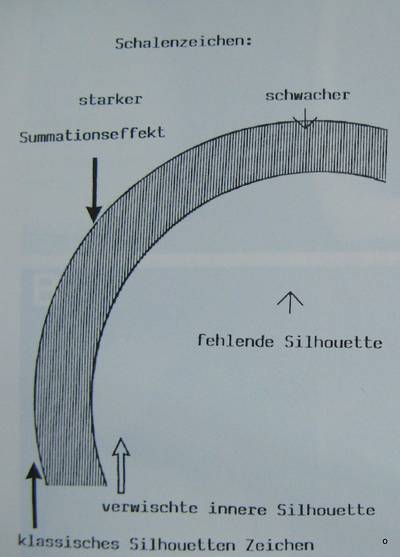

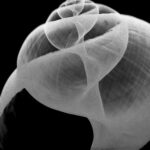

Dies ist ein spezieller Fall des Silhouettenphänomens, sozusagen ein Sonderfall: Eine dichte Materialhülle erzeugt eine Silhouette auf ihrer äußeren und inneren Form.

Die hier gezeigte äußere Schneckenhülle erzeugt ein bemerkenswertes Röntgenbild. Nicht nur die äußeren, sondern auch die inneren Oberflächen sind auf einigen Teilen des Röntgenfilms sichtbar. Es demonstriert die Stärken der Röntgenmethode.

Bild 4:

Schalen Phänomen

Welche Schwächen der Röntgen-Methode werden hier deutlich?

Die Schalen sind überall messerscharf abgegrenzt, wo sie tangential projiziert werden. Wo jedoch die Schale senkrecht aufgenommen wird (unten links abgebildet), entsteht ein schwacher oder gar kein „Schattenbereich“. Wir sind uns nicht sicher, ob an dieser Stelle eine Wand der Schneckenhauses existiert oder nicht.

5. Es gibt viele schalenähnliche Strukturen in Anatomie und Pathologie.

Bild 5:

Pleura-Verkalkung.

Hier ist ein Beispiel für eine Verkalkung in der Pleura diaphragmatica. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Bildern? Warum ist die Darstellung so unterschiedlich?

5. Es gibt viele schalenähnliche Strukturen in Anatomie und Pathologie.

Fälle 6-10: Schalenzeichen

6. In tangentialer Richtung muss der Strahl die 7-fache Länge durchmessen im Vergleich zum senkrechten Durchgang. Ein längerer Weg bedeutet eine stärkere Abschwächung der Strahlung und führt zu einer besseren Darstellung, ja sogar „messerscharfer“ Darstellung.

Bild 6: Schwache und stumpfe Darstellung der Schale

Bild 7: Neues Objekt als Röntgenbild?

Noch ein Kommentar zu Bild 6: Der Strahlenweg eines tangentialen Strahls ist etwa siebenmal länger als der eines radialen Strahls.

Bild 7: Kann man ein Buch röntgen? Das ist doch Unsinn!

Ja! Ein aufgeschlagenes Buch. Die Seiten werden tangential durchstrahlt und trotz der geringen Dichte des Papiers führt diese Projektion zu einer bemerkenswerten Abschwächung und einem interessanten Kontrast im Bild.

Bild 8: Ein Ball aus Silberpapier: Dieses Papier ist nur dort sichtbar, wo es parallel zum Strahl positioniert ist.

Was passiert bei einer tangentialen Projektion?

Dort wird die Strahlung signifikant abgeschwächt, und diese Abschwächung führt zu scharfen Linien. Orthograd stellt das Silberpapier ein ganz schwaches Hidernis da und wird bei dieser Belichtung überhaupt nicht sichtbar.

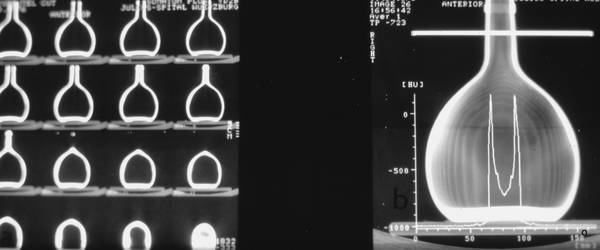

Bild 9: Wie kann man dieses „Röntgenbild“ mit der Hypothese erklären, dass „jedes Röntgenbild eines Objekts die Summe aller seiner Schnitte ist“?

Wir sehen im linken Teil des Bildes viele Scheiben der Flasche. Bei der Summierung aller dieser Schnitte wird die ventrale und dorsale Wand nur zweimal hinzugefügt; die Randkonturen werden ein Dutzend Mal oder mehr hinzugefügt. Daher dominieren die Randkonturen, siehe das Summationsbild auf der rechten Seite..

9. Das Röntgenbild einer Weinflasche ist im sagittalen Schnitt ziemlich transparent in der Mitte, erzeugt jedoch scharfe Schatten entlang der Randkonturen.

Bild 10: Diagnose? Warum ist es schwierig oder unmöglich, diese Pathologie in der Summationsradiografie (im üblichen Röntgenbild) zu beobachten?

Beidseitig verkalkter Fibrothorax in der dorso-medialen Pleura. – Die Verkalkung wird im Standardröntgenbild (posterior-anterior) nicht tangential projiziert und daher übersehen. (Eine kleine Verkalkung auf der rechten lateralen Seite ist nur bei sehr sorgfältiger Beobachtung erkennbar).

Fälle 11-15 Pleuraerguss, Pneumothorax

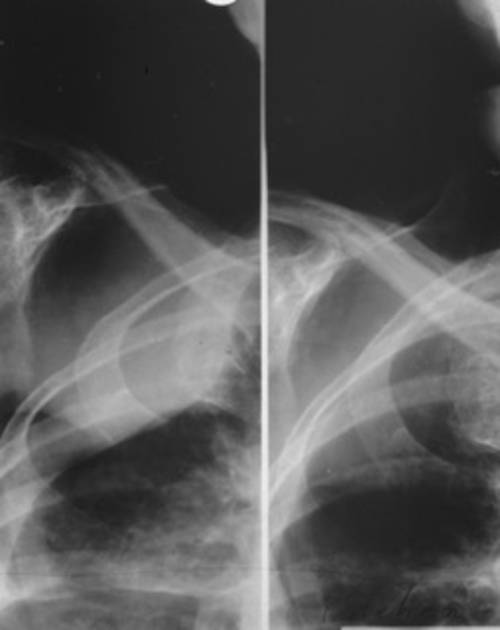

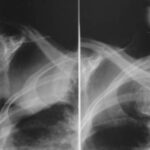

Bild 11: Wie ist der Brustkorb rotiert?

Links: Je mehr ventrale Rippen zu sehen sind, desto mehr handelt es sich um eine LAO-Projektion! Verschattungslinie 1 liegt weit dorsal.

Mitte: typische PA-Projektion. „2“ ist die dorsale Grenze der Verkalkung.

Rechts: Die Rippen scheinen von medial nach lateral zu fallen. Die laterale Form der Rippen ist ringförmig. Dies ist typisch für eine RAO-Projektion (eines linken Hemithorax). – „3“ ist eine weit ventral gelegene Verkalkung. (Auch der Erfahrene muss sich hier den Kopf zerbrechen.)

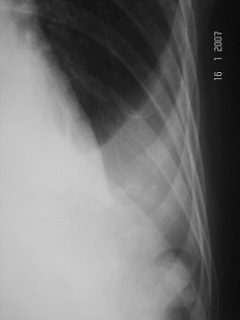

Bild 12: Diagnose lautet: Pneumothorax. (Der Pleura Spalt wird sichtbar als Pleura Raum!)

Bein gesunden Menschen sieht man nichts von den beiden Pleurablättern oder dem Pleuraspalt. Erst wenn der Spalt erweitert wird (wie hier durch Luft oder Flüssigkeit), wird er sichtbar. Es gibt sogar einen relativ großen Kontrast zwischen einer Lungenkompression (positiver Summationseffekt) und dem Pneumothorax (negativer Summationseffekt). Die viscerale Pleura bildet somit eine gut sichtbare Silhouette; hier ist sie durch schwarze Punkte markiert.

Im Niederländischen gibt es ein sehr gutes Wort für Pneumothorax: „Klaplong“. Dieses Wort hilft, die „Radiodiagnostik“ zu verstehen. Die Lunge (bedeckt durch die Lungenmembran) faltet sich aufgrund ihrer eigenen elastischen Kraft zusammen. Dies kann jedoch nur geschehen, wenn Luft zwischen die Lungenmembran (Pleura visceralis) und die Pleura parietalis gelangt. Normalerweise befindet sich in diesem Raum nur ein hauchdünner Flüssigkeitsfilm. Dieser kann sich nicht ausdehnen und verhindert, dass die Lunge „zusammenfällt“. Stattdessen muss sie den Bewegungen des Brustkorbs folgen und sich ausdehnen oder zusammenziehen.

Daher können wir von den beiden Pleura Blätter und dem Pleuraspalt bei einer gesunden Person praktisch nicht sehen.

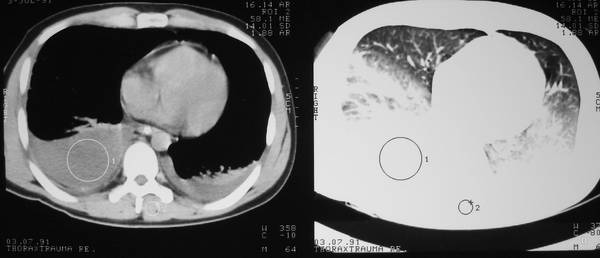

Bild 13: Notfall? Diagnose? Warum ist diese Bildmodalität unzureichend?

Pneumothorax

Wenn diese Diagnose für Sie noch schwierig erscheint, müssen Sie den Fall aus Bild 12 wiederholen und sich den Beitrag 04 (Fälle 6 und 7) ansehen. Könnte der Schatten in diesem Bild auch eine Hautfalte sein, also ein Artefakt? Wir glauben das nicht, da der Raum des Pneumothorax frei von Lungengefäßen ist, während die Lunge deutlich strukturiert ist. Eine Hautfalte wäre ebenfalls verdichtet, jedoch weniger strukturiert.

Die klinische Frage lautet: Benötigt der Patient (dringend) eine Pleuradrainage, um die linke Lunge zu entlüften? Um dies zu beantworten, müssen wir den gesamten Thorax sehen und beurteilen, ob das Herz und das Mediastinum nach rechts verschoben wurden. Das war hier tatsächlich der Fall.

„Spannungspneumothorax“ erfordert sofortiges Handeln! (siehe Beitrag 04)

Der vorherige (13) und die folgenden (14 und 15) Fälle haben den erweiterten Pleuraraum als gemeinsames Zeichen. Was sind die Unterschiede?

In einem Fall (13) enthält der Raum Luft, im anderen (14, 15) einen Erguss. Charakteristisch für den Erguss ist die homogene Verschattung in der Nähe der Brustwand.

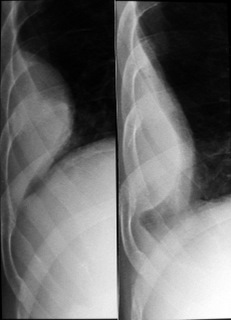

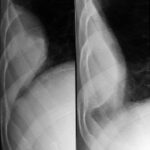

Bild 14. Dieses Bild und das folgende (15) zeigen denselben Patienten, aber in zwei verschiedenen Positionen: liegend und stehend. (Strahlengang zuerst a.p. und im 2. Bild p.a.) Insgesamt ist es eine ungewöhnliche Kombination von Aufnahme-Techniken; sie eignet sich, um ein Phänomen im Zusammenhang mit einem Pleuraerguss und seiner Differenzialdiagnose zu veranschaulichen.

Bild 14. Welchen Unterschied gibt es zwischen einem Erguss und einem Weichteilprozess (z. B. Mesotheliom oder peripheres Bronchialkarzinom)?

Pleuraergüsse zeichnen sich oft dadurch aus, dass ihre Form je nach Körperposition veränderlich ist. Die Bilder 14 und 15 zeigen den Wechsel zwischen Bauch- und Rückenlage. Die Sonographie ist hier noch wichtiger; sie zeigt die transsonale Flüssigkeit und ihre Verformung je nach Körper- und Zwerchfellposition (Atmung).

Im CT gibt intravenöses Kontrastmittel direkten Aufschluss über die Gewebeperfusion. Tumore werden durch KM-Anwendung in ihrer „Dichte“ verstärkt, Ergüsse nicht.

Bild 15

Gibt es eine eindeutige Regel, wie sich das Bild in Bauchlage oder Seitenlage verändert?

Leider nicht. Pleuraadhäsionen können manchmal eine typische Verschiebung des Ergusses verhindern. Die Sonographie wird helfen, das Problem zu lösen.

Fälle 16-20. Pleuraerguss

Bild 16. Zwei sehr ähnliche Projektionen; gleiche Zeit, gleicher Patient.

Was ist der Unterschied? Wie kann das erklärt werden?

Pleuraerguss: links = Bauchlage, rechts = im Stehen.

Wir können diese Effekte auch mittels Sonographie demonstrieren.

Bild 17. Pleuraler Prozess? Wie wurden die beiden Bilder erstellt?

Unterschied in der Zwerchfellposition beweist, dass es sich um Ausatmung (links) und Einatmung (rechts) handelt. Teilweise eingekapselter Erguss verformt sich erheblich beim Atmen.

Bild 18: Gleicher Patient. Welche Technik wurde hier angewendet?

Subtraktion von Ein- und Ausatmung. Sie zeigt die Zwerchfellbeweglichkeit und die Forminstabilität der Massenläsion. Diese Mobilität ist ein gutes Argument für „eingekapselten Erguss“.

Wir werden die Information mit Ultraschall verifizieren.

Bild 19

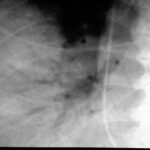

Eine Form des Pleuraergusses, die oft übersehen wird: der „subpulmonale“ Erguss, der (als Ausnahme) hier sehr deutlich zu sehen ist. Warum?

Es befindet sich freie Luft im Bauchraum, verursacht durch eine Magenperforation. Diese dünne Luftschicht erzeugt eine (kaudale) Silhouette des Zwerchfells. Daher wird die dicke Schicht zwischen Zwerchfell und Lunge ein subpulmonaler Erguss sein.

Bild 20

Diagnose? Was zeigen die schwarzen Punkte?

Eine dunkle Linie, schwer zu erkennen, entspricht dem paradiaphragmalen Fett. Dies gibt uns eine Vorstellung von der Zwerchfellposition und dem Erguss darüber: Subpulmonaler Erguss.

Fälle 21-25. Besondere Befunde bei Ergüssen

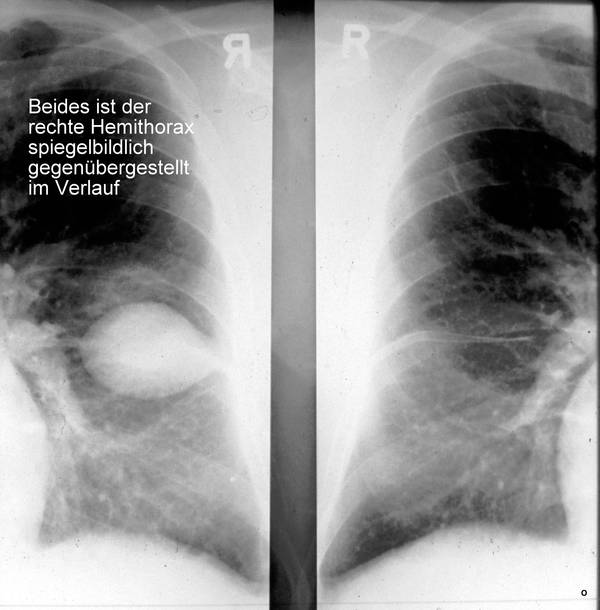

21. Folgendes Doppelbild zeigt den linken Hemithorax (der „halbe“ Thorax) des Patienten. (Der rechte Teil des Bildes ist spiegelverkehrt). Zwischen beiden Röntgenaufnahmen erhielt der Patient eine antidiuretische Therapie.

Bild 21: Bei beiden Bildern handelt es sich um den linken Hemithorax des Patienten. (Der rechte Teil des Bildes ist spiegelverkehrt abgebildet; das erleichtert den Vergleich). Zwischen den beiden Röntgenaufnahmen erhielt der Patient eine antidiuretische Therapie.

Diagnose?

Interlobulär eingekapselter Erguss. Er verschwand nach der Therapie; dieser Verlauf ist das stärkste Argument gegen einen soliden Tumor.

Bild 22. Unregelmäßige homogene Massen in der Nähe der Brustwand und des Mediastinums? Keine bekannte bösartige Erkrankung, aber mehrere Lungenentzündungen. Wahrscheinliche Diagnose?

Vielfach gekammerter Pleuraerguss. Der Pleuraraum ist eine Aufzeichnung einer Lebensgeschichte. Es bestehen oft zahlreiche Verwachsungen zwischen den Pleuren. Viele Arten von Pathologien variieren in Form und Ausprägung. (Die normale Anatomie zeigt nicht so viele Variationen wie die Pathologie). Zu diesem Zeitpunkt war die Ursache des Ergusses noch unklar.

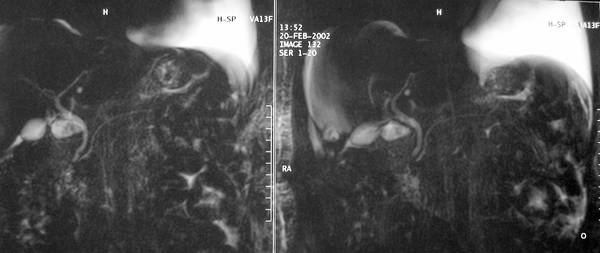

Bild 23. Welche Technik wurde in diesem Fall angewendet? Welche Befunde gibt es?

Magnetresonanztomographie (MRT): Flüssigkeit erscheint hell; T2-gewichtete Aufnahme; keine Pathologie der Gallen- und Pankreasgänge. Im rechten oberen Quadranten beider Bilder homogene Flüssigkeit = Pleuraerguss. Dies war ein Zufallsbefund.

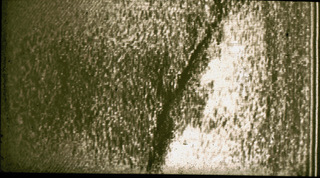

24. In der Sonographie hängen die Befunde typischerweise von der

– Körperposition,

– Zwerchfellposition und der

– Reaktion auf Perkussion ab.

Bild 24: Beispiel für die wichtige Methode: Sonographie der Pleura

Enthält dieses Bild einen atypischen Befund?

Es ist invertiert. Der transsonische Erguss – hier hell dargestellt – ist in der üblichen Prozedur und Einstellung schwarz.

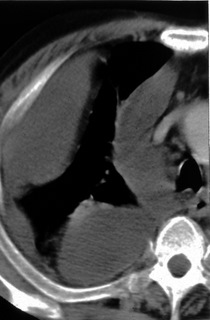

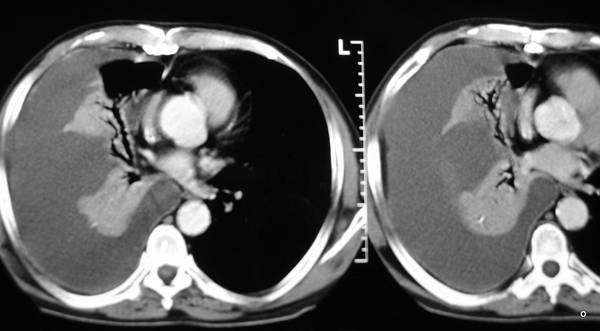

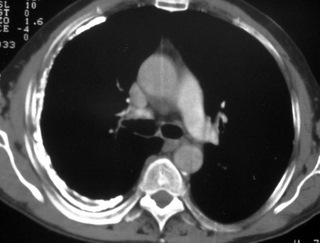

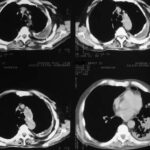

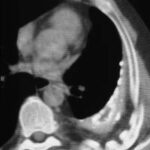

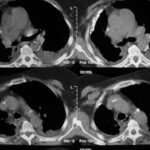

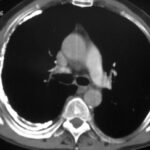

Bild 25. Pleuraergüsse mit der CT; zweimal derselbe Schnitt. Wie immer schauen wir bei der Thorax-CT von unten auf den Patienten.

Was hat sich geändert? Was sollte demonstriert werden? Derselbe Schnitt (!), zwei verschiedene Darstellungen.

Ein Erguss führt zu einer restriktiven Lungenläsion. Ein Erguss bedeutet immer (mehr oder weniger) Kompressionsatelektase. Diese moderate Atelektase wird im Weichteilfenster (links) übersehen, ist aber im Lungenfenster (rechts) deutlich sichtbar.

„Ein Fenster“ übersetzt die „Dichte“-Zahlen (nach Hounsfield = HU) in eine optische Schwarz-Weiß-Skala.

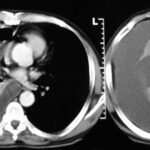

26. Jeder kennt die Ursachen, aber auch die Auswirkungen von Ergüssen. In diesem Fall handelt es sich um einen aggressiven Erguss. Welcher Effekt wird hier demonstriert? Spannungserguss

(analog zum Spannungspneumothorax) verschiebt das Mediastinum nach links; am deutlichsten erkennbar an der kontrastmittelverstärkten aufsteigenden Aorta, die normalerweise rechts von der Mittellinie liegt. Totale Atelektase der rechten Lunge.

Bild 26: Was sind die schwarzen Linien innerhalb der komprimierten Lunge?

Luftgefüllte Atemwege = positive Aerobronchographie.

Fälle 26-30 Erguss, Pneumonie oder Pneumothorax

27. Können wir Anzeichen von „positiver Aerobronchographie“ , die Darstellung der Bronchien durch ihren Luftgehalt (im verdichteten umgebenden Gewebe) auch in anderen Erkrankungen sehen? Wir können dieses Zeichen am häufigsten bei Fällen von Lungenentzündungen feststellen; in geschätzten 50 % aller Pneumonien. –

In diesem Fall ist es eine Pneumonie mit typischem Aerobronchogramm.

Aber das Phänomen findet sich auch in der Kompressionsatelektase, wie im oben gezeigten Fall 26. Es tritt nicht bei der Obturationatelektase auf, die z.B. durch ein Bronchialkarzinom verursacht wird.

Bild 27. Warum besteht die „positive Aerobronchographie“ manchmal teilweise aus „schwarzen“ Punkten und teilweise aus „grauen“ Linien?

Schwarze Punkte sind Bronchien, die in Strahlenrichtung verlaufen; dunkle graue Streifen sind Bronchien, die im rechten Winkel zur Strahlenrichtung verlaufen.

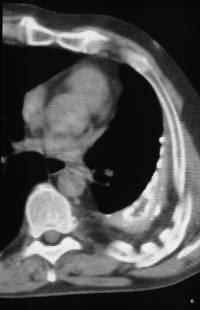

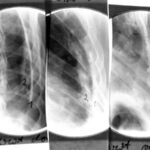

Bild 28. Zurück zum Hauptthema: Pneumothorax und/oder Erguss? Beides ist manchmal von geringer klinischer Bedeutung. Wie ist es aber hier??

Nein!

In diesem Fall handelt es sich um einen Notfall. „Pneu“ (in diesem Fall) und Erguss werden gefährlich, wenn sie das Herz und/oder das Mediastinum verschieben! Hier liegt ein Spannungspneumothorax vor: signifikante Vergrößerung des linken Brustraums, totaler Kollaps der Lunge und (bisher) nur mäßige Verlagerung des Herzens und Mediastinums nach rechts. Kann sich bald verstärken! Notfall!

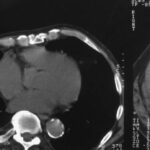

Bild 29

Wiederholung: CT zeigt einen Erguss. Können Sie alle drei bereits besprochenen Röntgenzeichen erkennen: „Atelektase“, „Aerobronchographie“ und „Mediastinal-Verschiebung“?

Ja, das können wir! Trotz einer kleinen Adhäsion der Pleuren ist die Lunge kollabiert. Diese Kompressionsatelektase zeigt eine typische Aerobronchographie. Die Position der Bifurkation hilft zu entscheiden, dass der Erguss raumfordernd ist.

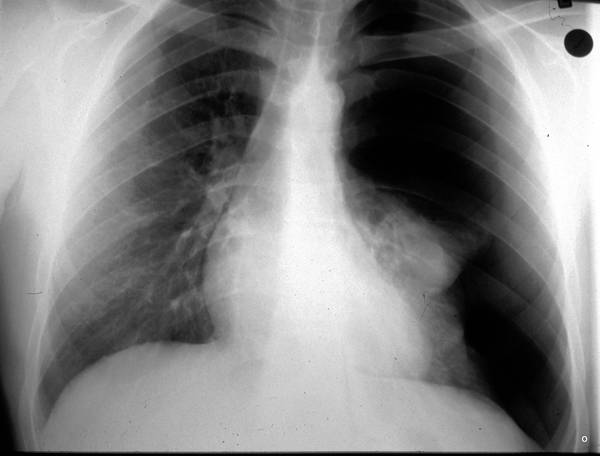

30. Ein Fall der nicht direkt mit der Pleura zu tun hat. Der Verlauf macht die Diagnose leichter! Das pathologische Bild befindet sich unten: Totale Verschattung der linken Lunge. Mediastinum und Herz sind zur erkrankten Seite verschoben; am deutlichsten ist die Verformung der Trachea. Dies ist nur eine Röntgendiagnose.

Bild 30: Es handelt sich um denselben Patienten; zwischen dem oberen und unteren Bild sind 6 Stunden vergangen. Die Atemnot hat sich erheblich verschlimmert. Asymmetrie bei Perkussion und Auskultation.

Was könnte dahinter stecken?

Es handelt sich um eine totale Atelektase linke Lunge. Dies wird stark durch einen hohen Stand des Zwerchfells und den Ausschluss eines Ergusses in der Sonographie unterstützt.

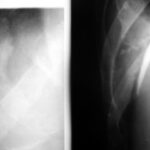

Fälle 31-35. Auswirkungen des Fibrothorax

31. In diesem neuen Fall haben wir gewisse Ähnlichkeiten (linker Halbthorax = Hemithorax ist deutlich verkleinert). Aber die zugrunde liegende Erkrankung ist völlig anders; eine lange Vorgeschichte mit langanhaltender Pleuritis; seit vielen Monaten unverändert.

Wir sind wieder bei der Pleura: Pleuranarben können verkalken;

ausgedehnte pleurale Vernarbung nennen wir Fibrothorax. Natürlich kann der Fibrothorax verkalken und tut das oft. Die Regeln für eine Art und Ausmaß postinflammatorische Pleuraverkalkung sind nicht klar. Das Ausmaß der Verkalkung korreliert nicht stark mit dem Grad der Funktionseinschränkung (hier ist das eine Restriktion, im Gegensatz zur Obstruktion beim Asthma bronchiale besteht)! Der Nachweis einer Verkalkung hilft nur wenig, die Ätiologie zu klären (bakterielles Empyem, spezifische Pleuritis, traumatischer Hämatothorax?).

Bild 31. Warum ist der Nachweis einer Pleuraverkalkung trotzdem wichtig?

Die Verkalkung ist nützlich, um die Erkrankung als pleurale Erkrankung zu lokalisieren. Sie hilft, Komplikationen zu erkennen. (Dies wird später in mehreren Fällen demonstriert).

Noch einmal: Was ist die Auswirkung von Pleuraverwachsungen? (anatomische Sicht) Sie wirkt sich in erster Linie restriktiv aus.

Das Schrumpfen der Lunge verursacht:

Einschränkung der Atembewegung,

Reduktion des Lungenvolumens,

Verformung des Mediastinums,

Verformung des Zwerchfells,

Skoliose,

Verdickung der Brustwandrippen (Eyler),

Verengung der Interkostalräume.

Der Fibrothorax kann, wie in diesem Fall, übermäßige Ausmaße annehmen. In der Plethysmographie finden wir starke restriktive Veränderungen.

Wie zeigt sich die restriktive Wirkung in diesem Fall?

(Klicken Sie hier für die Antwort)

Das Mediastinum ist stark nach rechts verzogen; besonders deutlich in der Trachea. Starke Verkleinerung des rechten Thoraxraums, erhebliche Skoliose, die rechten Rippen sind in Expirationsstellung gezwungen, deutliche Verdickung der Rippen (im Vergleich zur Gegenseite)!

32. Ein neuer Krankheitsfall mit pleuraler Narbe. Beachten Sie die typische nicht verkalkte Schicht (meist Fett) zwischen der Verkalkung und den Rippen. Diese Schicht gewährleistet eine gewisse Beweglichkeit der verbleibenden rechten Lunge. Solche Fettgewebe können bei verschiedenen Schrumpfungsprozessen entstehen. Restriktive Veränderungen sind stark und werden oft unterschätzt. Die Fesselung der Lunge durch die Pleura verursacht 8 radiologische Zeichen, die den anatomischen Ergebnissen im letzten Fall recht ähnlich sind.

Bild 32: Zur Wiederholung… wie zuvor erwähnt:

Verkalkung beider Pleurae. Nicht verkalkte epipleurale Schicht,

Verdickung der Rippen (im Vergleich zur Gegenseite),

Verkleinerung des Thoraxraums,

Expirationsstellung der Rippen,

Verengte Interkostalräume,

Skoliose,

Verzerrung des Mediastinums (hier weniger stark ausgeprägt).

Wenn Sie nicht so viele Anzeichen erkannt haben, sollten Sie die nächsten 8 Bilder als Übungsmöglichkeit nutzen. Andernfalls fahren Sie mit Fallnummer 41 fort.

Bild 33: Wiederholen Sie die Symptome dieses (hauptsächlich) rechtsseitigen Fibrothorax in diesem Film.

Welche dieser Symptome sind mehr oder weniger ausgeprägt? Was könnte ein zusätzlicher Befund sein?

Besonders deutlich ist das Folgende:

epipleurale Fettschicht,

Erhöhung des rechten Zwerchfells,

Tracheaverschiebung nach rechts, das Herz bleibt an Ort und Stelle,

keine Aussage zur Rippenpathologie.

Ein Fremdkörper ist eher der Grund für den Fibrothorax: Empyem nach Splitterverletzung.

Als neuer zusätzlicher Befund: akuter Pleuraerguss links; nach einer kleinen Punktion findet man einen Pneumothorax mit Restflüssigkeit = Seropneumothorax.

Wieder ein rechtsseitiger verkalkter Fibrothorax, links ein frischer Pleuraerguss. Die Pleura kann unregelmäßig (aber auch sehr gleichmäßig) verkalken.

Bild 34: Schrumpfung der rechten Lunge und deutliche Verschiebung des Mediastinums nach rechts. Welche der Auswirkungen des Fibrothorax sind weniger deutlich?

Die epipleurale Fettschicht und die Verdickung der Rippen sind nicht deutlich dargestellt. Dies kann vorkommen.

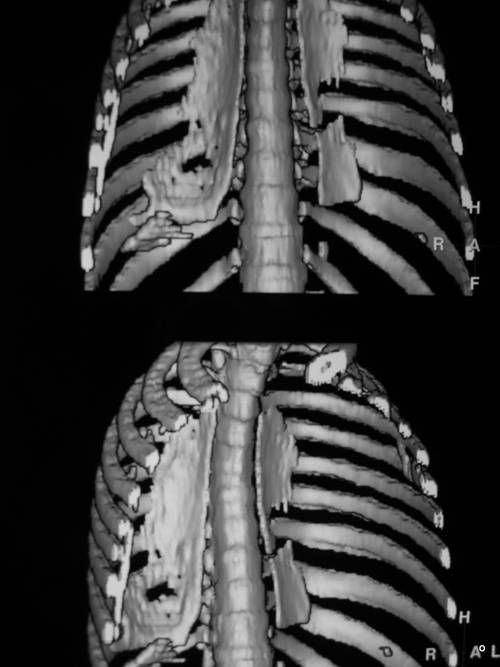

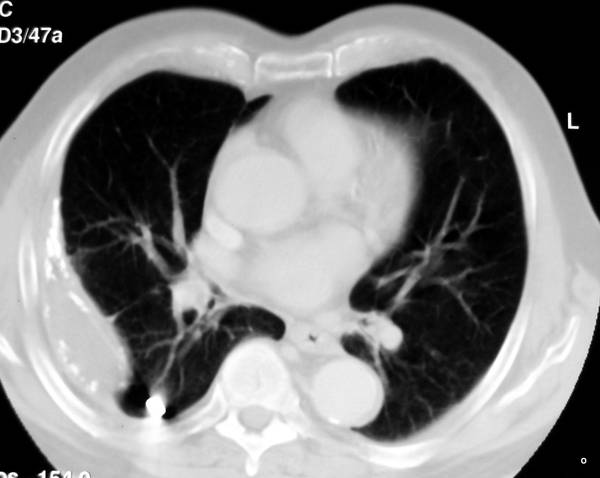

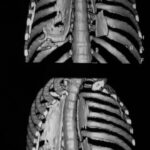

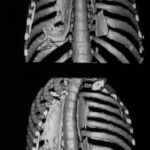

Bild 35. Ein weiterer neuer Krankheitsfall.

Welche Techniken? Was ist erkennbar?

Das Übersichts-Röntgenbild (unten) ist unterbelichtet, ( wurde mit zu geringer KV erstellt? und ist schlecht eingeblendet). Eine genaue Diagnose ist nicht möglich.

In der CT-Untersuchung oben – hier in Form einer 3D-Oberflächen-Rekonstruktion – sehen wir einen deutlich verkalkten Fibrothorax auf beiden Seiten. Rote Sterne markieren den Kalk. Die Lokalisation macht die Erkennung schwer.

Man sollte keine bevorzugte Lokalisation der Pleuraverkalkung annehmen.

Fälle 36-40. Ein tieferes Verständnis der Pleura

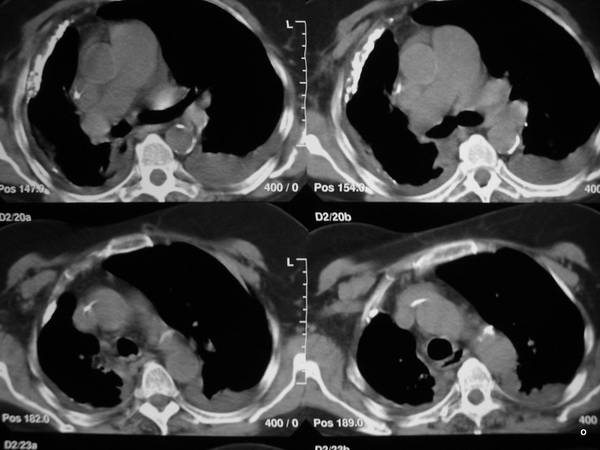

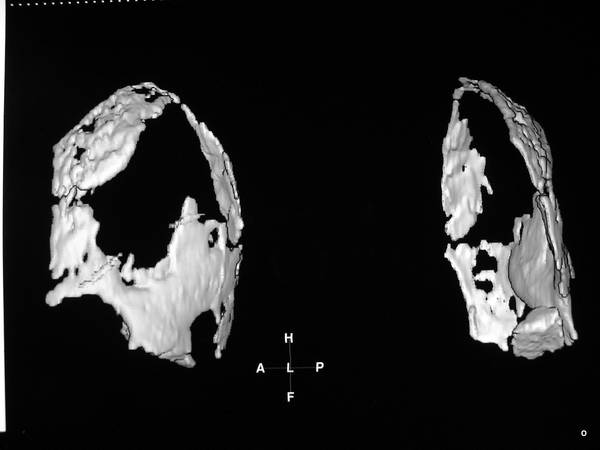

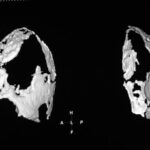

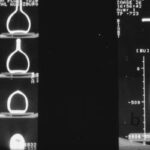

3D-Oberflächenrekonstruktion aus der CT: Der ventrale Teil des Brustkorbs wurde virtuell entfernt und wir schauen in den linken und rechten Brustkorb; innerhalb eines ausgedehnten, unregelmäßig geformten Fibrothorax. Es gibt eine deutliche Variabilität in den Formen (wie immer bei pathologischen Prozessen).

Bild 36. Aus welcher Richtung blicken wir jetzt in die Brusthöhle?

Oberes Bild: anterior-posterior/leicht von rechts.

Unteres Bild: RAO-Ansicht.

Was könnten wir tun, um die Überlagerung durch Rippen und Wirbel zu eliminieren?

Im nächsten Bild wurde die Segmentierung durchgeführt: Die Pleuraverkalkung wird ohne die knöchernen Strukturen in der Umgebung (Rippen und Wirbelsäule) dargestellt.

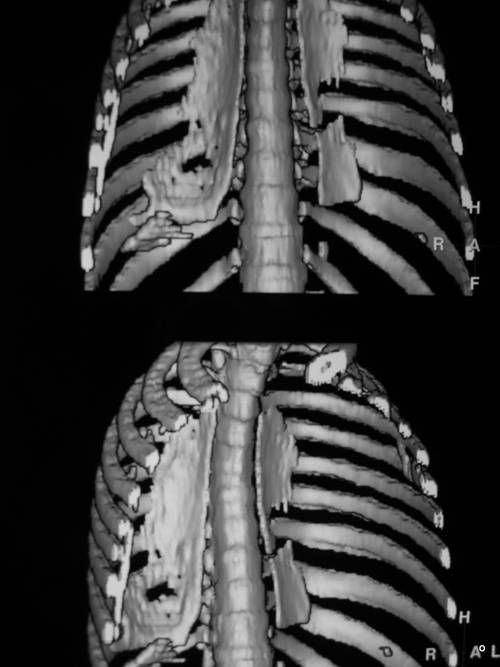

Bild 37: Segmentierung der Pleuraverkalkung in Bild 36. Pleurakalk ganz ohne überlagernde Knochen. Stimmen Sie zu?

37. Es hat wenig diagnostische Bedeutung.

In kaudaler/lateraler Position ist die Schale nicht flach, sondern wulstig und erhöht. Dies könnte einen anhaltenden (persistierenden) Erguss enthalten.

Wir können es aus diesen Bildern nicht diagnostizieren!

Aber die endgültige Diagnose lautet: anhaltender Erguss zwischen beiden verkalkten Pleurablättern; er wurde durch gewöhnliche CT-Schnitte und durch Punktion diagnostiziert.

Bild 38: Fibrothorax nach spezifischer Pleuritis.

Welche Anzeichen sind klar? Was ist auffällig? Was ist neu?

Ungewöhnlich geringe Schrumpfung des rechten Thoraxraums.

Nur minimale Verzerrung des Mediastinums nach rechts (siehe Bifurkation!).

Bemerkenswerte Verdickung der Rippen auf der betroffenen Seite.

Wenn Sie sich an dieses Zeichen erinnern, werden Sie es in der Mehrheit der Fibrothoraces entdecken. Es wurde erstmals von Eyler und seinen Kollegen (darunter der Autor W. G. H. Schmitt-Buxbaum) beschrieben.

Die Dopplung der dorsalen Pleuraverkalkungen ist zweifellos spektakulär. Hier könnte einen sehr kleiner anhaltenden Erguss zwischen den beiden (verkalkten) Pleurablättern vorliegen.

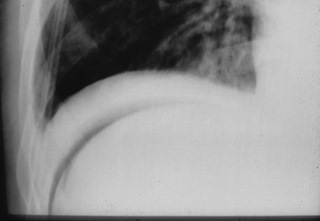

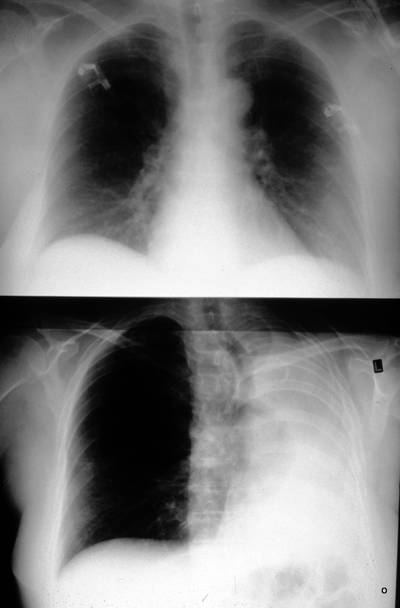

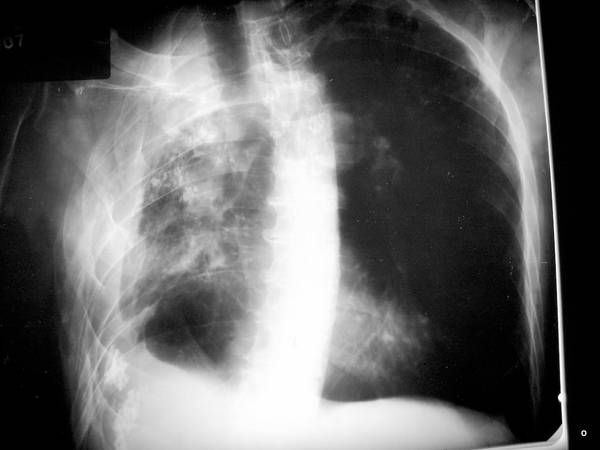

Bild 39: Pleuraempyem vor 20 Jahren.

Was ist typisch? Was ist ungewöhnlich?

Hier finden wir fast alle typischen Auswirkungen eines Fibrothorax:

Volumenreduzierter Hemithorax,

Verzerrung des Herzens/Mediastinums,

Verdickung der Rippen,

Interkostale Verengung (übermäßig),

Skoliose,

Verformung der Rippen (besonders Knochenneubildung an der inneren Kontur).

Die ausgedehnte unverkalkte Schicht zwischen der Pleuraverkalkung und der Brustwand (markiert durch die Innenkonturen der Rippen) ist charakteristisch.

Im Bereich der Radiologie hat diese Schicht das größte Missverständnis im Zusammenhang mit dem Pleura-Thema verursacht. Im Folgenden werden wir dies im Detail erörtern.

Schwierig zu deuten ist ein kleiner hypodenser Bereich ist von Narbengewebe umgeben. Es könnte ein kleiner Resterguss sein? Wegen fehlender Entzündungskonstellation gab es keine Notwendigkeit zur weiteren Diagnostik..

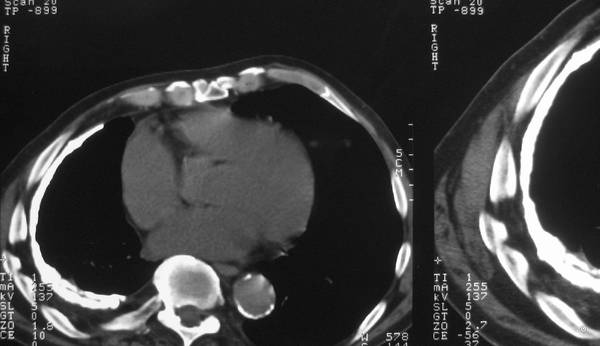

Bild 40: Vorgeschichte: Pleuraempyem. Persistierende Pleurahöhle?

Wir sehen nicht nur eine, sondern zwei verkalkte Schichten, die eine homogene Struktur umgeben. Der Patient kam mit der Fehldiagnose einer einfachen Vernarbung. – Dies könnte nur ein Erguss sein und nichts anderes. Wir werden dies im folgenden Text anhand einer größeren Anzahl von Fällen nachweisen.

Akute und chronische pleurale Empyeme in der nächsten Präsentation. 06 Pleura III

Danke für Eure Aufmerksamkeit.

Ein Beitrag der noch VIEL MEHR ARBEIT gemacht hat, und wo NOCH VIEL MEHR KOPFARBEIT drinsteckt ist BEITRAG 01. Der erste und ich glaube, der BESTE!

Euer Wolfgang Schmitt-Buxbaum

2 Kommentare. Hinterlasse eine Antwort

Aufpassen ob Bild 39 nicht verwechselt wurde! Günter

Bild 39 stimmt! WGHS