Einleitung mit einigen einleitenden Fallberichten (1 – 3)

Wenn Querverbindungen von lumbalen Querfortsätzen gefunden werden, sollte die Ätiologie, ob angeboren, traumatisch oder neoplastisch, differenziert werden. Der Zusammenhang solcher Befunde mit DISH, Psoriasis, idiopathischer Myositis ossificans und mit Fehlbildungen und Varianten muss ebenfalls bewertet werden.

Unser Ziel ist es, Daten zu den klinischen und radiologischen Merkmalen solcher Querverbindungen einschließlich ihrer Häufigkeit zu untersuchen. Wir beziehen alle knöchernen Formationen ein, die zwischen zwei oder mehr Querfortsätzen und zwischen einem Querfortsatz und einer Rippe oder einem Os Ileum auftreten.

Teil 1. Einführung in die Problematik:

Vor 20 Jahren haben Billet und Schmitt (2) in den Röntgenfortschritten einen Aufsatz zu diesem Thema geschrieben. Seitdem haben wir weitere Fälle beobachtet und legen so hier die umfassendste Kasuistik zu Knochenbrücken zwischen lumbalen Querfortsätzen vor. Mittlerweile haben wir auch mehr über das Problem gelernt. Lumbale Querfortsätze führen in der Literatur zu vielen Missverständnissen. –

Unser Interesse an dieser Pathologie der Querfortsätze begann mit den folgenden zwei Fällen:

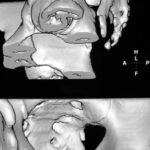

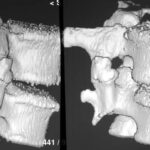

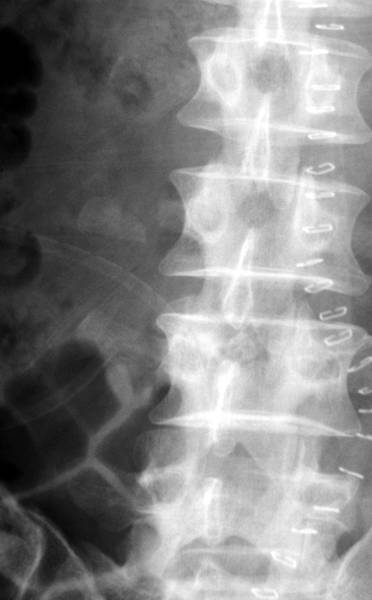

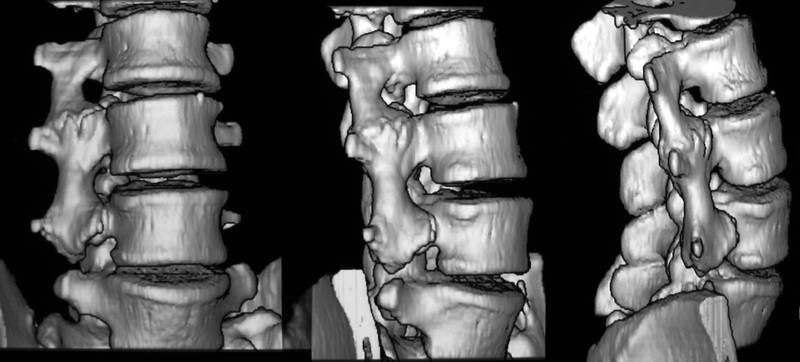

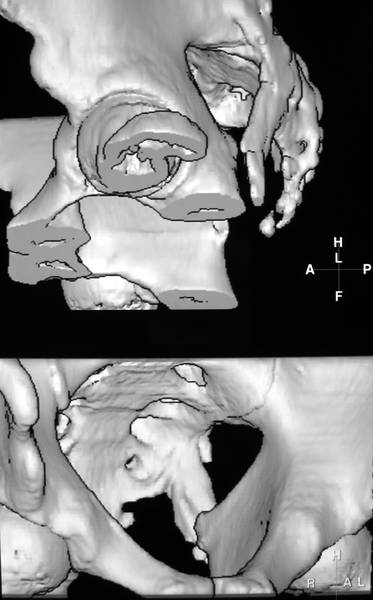

Bild 1a. 3D Oberflächen-Rekonstruktion einer CT- Untersuchung der Lendenwirbelsäule.

Ist das

– eine angeborene Fehlbildung,

– fehlende Segmentierung der Lendensegmente,

– eine „Sakralisierung“ der Lendenwirbelsäule?

Wenn Sie glauben/ wenn Du glaubst, dass eine der 3 Aussagen richtig ist, dann ist diese Fallsammlung eine große Hilfe; Du liegst falsch!

Lerne dazu!

Die Diagnose lautet „posttraumatische Knochenbrücke zwischen lumbalen Querfortsätzen“.

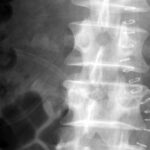

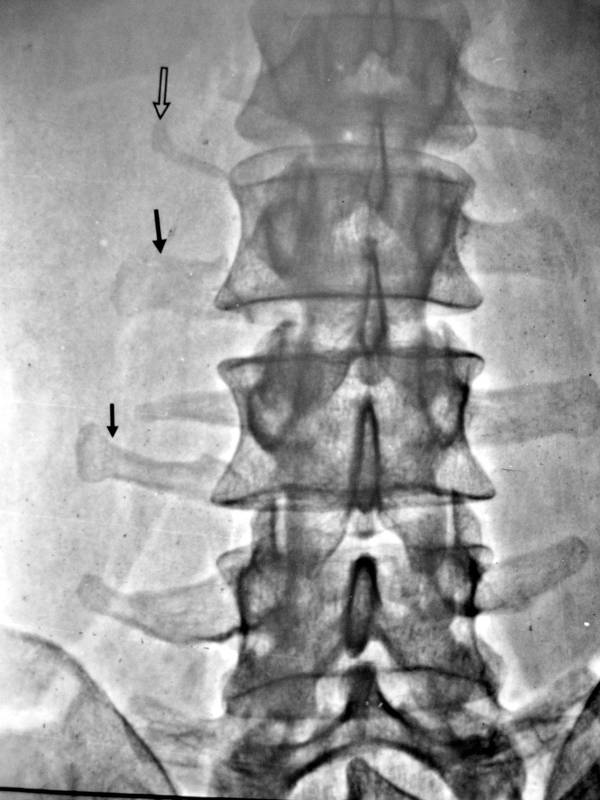

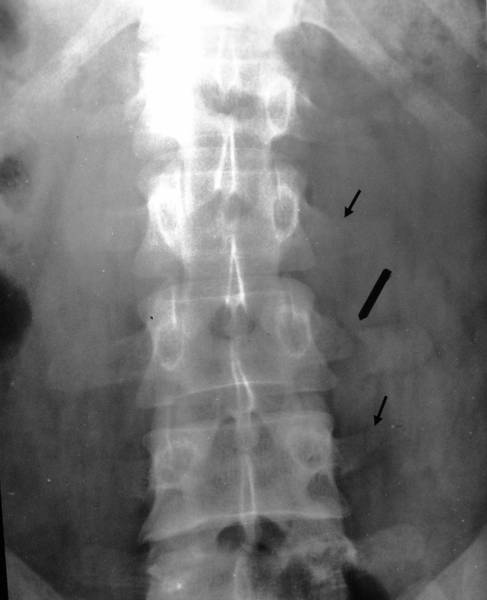

1b. Röntgenbild der Lendenwirbelsäule eines anderen Patienten (a-p-Projektion).

Grundsätzlich sagt der gute Kliniker: Keine Diagnose ohne Anamnese und

ohne das Krankheitsbild!

Das stimmt, aber hier gibt es eine der wenigen Ausnahmen: Das Krankheitsbild bringt einen manchmal auf die falsche Spur. – Im Fall 1a war jedoch die klinische Vorgeschichte mit einer Schädigung der Lendenwirbelsäule der entscheidende Beweis für die Diagnose.

Schwieriger war die Situation im Fall 1b: Der Patient gab vor, er hätte vorher kein Trauma gehabt. Seine Geschichte war irreführend.

Eine sorgfältig wiederholte Anamnese ergab jedoch ein Trauma vor 5 Jahren.

Wir gehen von alten Querfortsatzfrakturen L1-3 aus. Knochenformationen werden von den amputierten entsprechenden Querfortsätzen nach kaudal verschoben. Sie passen in Größe und Form zu einem kompletten Querfortsatz zusammen. Unsere erste Annahme von „Lendenrippen“ erklärt nicht die Dislokation von Fragmenten und die entsprechende Verkleinerung von Querfortsatzstümpfen.

(Vergleichen Sie mit den Knochenbrücken (Abb. 5-14), die eine weitere ungewöhnliche Form der Heilung von Querfortsatzfrakturen darstellen.)

Ähnlich wie bei der knöchernen Brücke wird dieser Zustand häufig als angeborene Fehlbildung missdeutet.

Begutachtung zur Frage , ob die Veränderungen im Zusamenhang mit einem vor Jahren möglicherweise erlittenen Unfall stehen. Ist eine von diesen Aussagen der Gutachter richtig:

– angeborene Veränderung,

– rudimentäre Rippen in der Lendenwirbelsäule,

– eine Nachbildung der Brustwirbelsäule, die durch die Lendenwirbelsäule entsteht,

– „Lendenrippen“

Wenn man mehr weiß, sieht man, dass diese Diagnose falsch ist! Sie sollten diese Präsentation sorgfältig studieren!

Grundsätzlich sagt der gute Kliniker: Keine Diagnose ohne Anamnese und keine ohne das Krankheitsbild!

Das stimmt, aber hier gibt es eine der wenigen Ausnahmen: Da der fragliche Unfall im Zusammenhang mit einem Raubüberfall stand, hatte der Verletzte großes Interesse zu behaupten, er habe nie einen solchen Unfall erlitten. Das Krankheitsbild mag durch Simulation oder Dissimulation verfälscht sein und bringt den Suchenden manchmal auf die falsche Spur. – Im Fall 1b war jedoch die tatsächliche Vorgeschichte mit einer Schädigung der Lendenwirbelsäule herauszufinden und war der entscheidende Beweis für die Diagnose.

Die Angaben des Patienten 1b waren im Gegensatz zur Krankengeschichte 1a irreführend.

Eine Fremdanamnese, mit Protokollen, mit alten Krankengeschichten ergab jedoch ein Trauma vor 5 Jahren.

Wir gehen von alten Querfortsatzfrakturen L1-3 aus. Knochenformationen werden von den amputierten entsprechenden Querfortsätzen nach kaudal verschoben. Sie passen in Größe und Form zu einem kompletten Querfortsatz zusammen. Der gutachterliche Befund von „Lendenrippen“ erklärt nicht die Dislokation von Fragmenten und die entsprechende Verkleinerung von Querfortsatzstümpfen.

(Vergleichen Sie mit den Knochenbrücken (Abb. 5-14), die eine weitere ungewöhnliche Form der Heilung von Querfortsatzfrakturen darstellen.)

Ähnlich wie bei der knöchernen Brücke wird dieser Zustand der Dislokation häufig als angeborene Fehlbildung missdeutet.

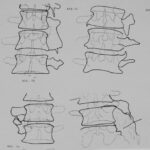

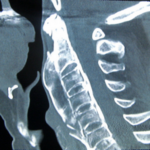

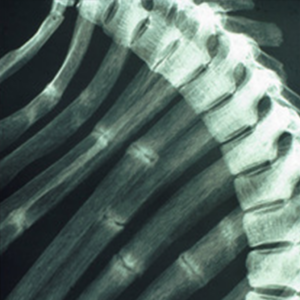

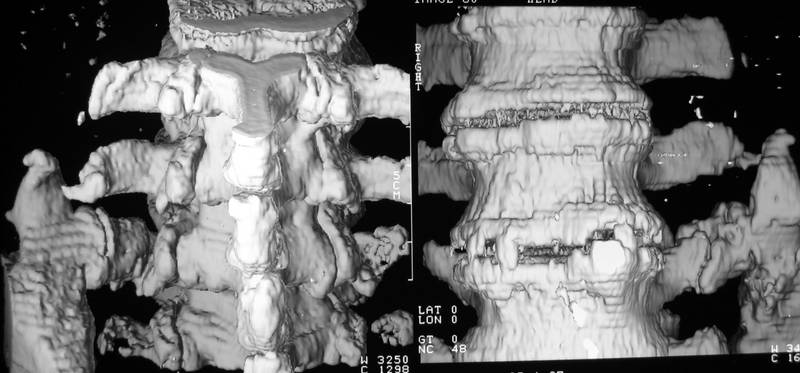

Bild 2 a und b. Fehldiagnose als „Lendenrippen“ . Beide Bilder liegen 14 Jahre auseinander. Durch das 2. Bild entstand in Unkenntnis des 1. die falsche Einschätzung!

2a. oberes der beiden Bilder: Lumbale Querfortsätze, Fraktur vor 14 Jahren mit abdominaler und retroperitoneale Blutung.

2b. unten: 14 Jahre später. Der ehemals umschriebene Bruch in den rechten lumbalen Querfortsätzen L2 und L4 zeigt nun glatte Konturen aber eine anhaltende bemerkenswerte Dislokation der Fragmente. – Konsolidierung des lumbalen Querfortsatzes L3 mit geringer Konturunregelmäßigkeit und Verdickung.

Sollte man die “Pseudarthosen” nach Rippenfrakturen mit der bemerkenswert großer Distanz so wie bei L2 und L4 anders benennen??

Bild 2c: Weiterer Erkrankungsfall QFS-Heilung mit Deformation

Die Lochbildung ist ein interessantes Phänomen, das auf ein Nebeneinander von regionalem Knochenüberschuss und -mangel hindeutet.

In allen Fällen 2a-c bestehen „lumbale Querfortsatzfragmente“, die uneinheitlich, also sehr verschieden mit ihrer Basis konsolidierten.

Sie können die Beschreibung verwenden:

Nicht assoziierte Fragmente.

Ich würde den Begriff „Pseudarthrose“ eher nicht verwenden, da die Dislokation der Fragmente 0,5 cm beträgt.

Bei den bisherigen Fällen handelte es sich um seltene Befunde.

Einige gewöhnliche Erkrankungsfälle:

Bild 3a: Querfortsatzfrakturen L2-4 rechts; Konsolidierung mit geringer Verkrümmung (Verformung, Verkürzung).

Bild 3b: Weiterer Patient: Frakturheilung, Deformierung von L3 mit Verkürzung und Verplumpung.

Im Gegensatz zu den Bildern unter 2. zeigen die folgenden Patienten 3a, 3b und 3c eine häufige Pathologie. Darf ich Ihnen solche „Alltags“-Beobachtungen zeigen sollten. Aber die Routine ist aufschlussreich, um das Besondere hervorzuheben (3c, 5 – 14).

Details zu 3 a und b:

3a. Motorradunfall mit lumbalen Querfortsatzfrakturen L2-4 rechts 7½ Jahre zuvor.

Im Gegensatz zu den oben genannten Fällen (2. Anzeige) liegt eine vollständige Konsolidierung vor. Stufendeformität mit Luxation nach kaudal.

Deformation von L3 mit Verkürzung, Stauung und gewellte “Randlkonturen”.

Im Gegensatz zu mehreren oben genannten Fällen liegt eine vollständige Konsolidierung vor. Stufendeformität mit Luxation nach kaudal.

3b. Zustand nach Querfortsatzfrakturen L 3 und 4 (rechts) mehrere Jahre zuvor: Deformation von L3 mit Verkürzung, Stauung und gewellte Randkonturen.

3c. Ein seltener Fall wird im Folgenden weiter unten gezeigt.. 44-jähriger Mann (St. Hu.). Röntgenaufnahme 11 Jahre nach Querfortsatzfrakturen L2 und L3 (links). Der lumbale Querfortsatz L3 hat an Volumen zugenommen. Beide Prozesse L2 und L3 weisen Exostosen auf, die anscheinend Kontakt zueinander haben (Pseudarthrose). Dieser Verlauf der Heilung erweist sich als ein Fall von besonderem Interesse: Bei zwei benachbarten Brüchen heilen nicht nur die Brüche, sondern es entsteht zusätzlich eine Verbindung zwischen den Beiden . Es handelt sich nicht um eine vollständige Fusion, sondern um eine Pseudarthrose. (Fusionen in Form stabiler Brücken werden später gezeigt).

Diese Brücke (mit oder ohne Artikulation) ist eine „neue Dimension der Frakturheilung“ und hat ein funktionelles Ergebnis.

Denken Sie daran, dass die Brücke beginnt, zwei zusammengehörige Knochenabschnitte zu blockieren und die ursprüngliche Beweglichkeit zu minimieren. In den Facettengelenken (und auch nicht im Zwischenwirbelraum) findet keine Verriegelung statt, die Verriegelung liegt jenseits (lateral) der klassischen Gelenkverbindung und reduziert die Bewegung oder eliminiert sie. Die klinische Bedeutung kann gering sein. Aber diese Tatsache ist für die Diagnose nützlich.

Eine solche Bewegungseinschränkung beeinflusst den Alterungsprozess. Die verengte Wirbelsäulenverbindung schützt vor weiterer Degeneration. Dieser Schutz geht natürlich auf Kosten der benachbarten Wirbelsäulengelenke, in denen es zu zunehmender Degeneration kommen kann (7).

Es handelt sich bei 3c nicht um eine vollständige Fusion, sondern um eine Pseudarthrose. (Fusionen in Form stabiler Brücken werden später gezeigt).

Abb. 3 c und d

3c. A rare case. – This case is too precious to be shown in the Part 1, wich shold give a first impression. It is a preview for other interesting observarions.

3d. Ein alltäglicher Fall: Bildung von Spondylophyten. Hier haben wir klare Vorstellungen von der Absicht der Natur: Die Bodenplatte wird verbreitert, um den Druck zu verringern. Übermäßige Mobilität wird eingeschränkt.

Gibt es ähnliche Befunde mit Knochenneubildung in anderen Regionen?

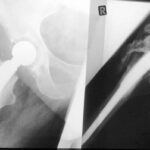

Bild 4a. Trümmerfraktur im lateralen Schlüsselbein. Sonographisch starkes Hämatom. Wir vermuten Einstreuung von Material des Knochens und Bindegewebes in der Trümmerzone. – Konservative Therapie. Wahrscheinlich kann diese auf die ausgedehnte Knochenbildung fördernd wirken (?).

Eine Frakturheilung mit einem Knochenüberschuss ist (leider) keine Seltenheit.

Bilder 4b und c. Totalendoprothese des rechten Hüftgelenks: Mangelnde Mobilisierung aufgrund einer neurologischen Störung. Übermäßige Knochenbildung innerhalb eines Jahres (Bild rechts). Deren Bedingungen sind nicht ganz klar. Eine solches Ergebnis ist für jeden Chirurgen eine herbe Enttäuschung.

Bild 4d: Gastrektomie wegen Magenkrebs. Nach 2 Jahren keine Anzeichen für eine Tumorprogression, aber eine lange, harte Resistenz unter der Narbe: Knochenbildung in einer Narbe. – Histologische Untersuchungen, die in ähnlichen Fällen durchgeführt wurden, ergaben normales Knochengewebe.

Bild 4e: Seit vielen Jahren professioneller Reiter und Pferdetrainer. Sturz mit dem Pferd in ein Hindernis. Osteosynthese wegen Fraktur der Femurdiaphyse: – Ein Zufallsbefund war dieser Reiter-Knochen in den Adduktoren nahe dem Tuber ischiadicum. Multiple Mikroverletzungen sind anscheinend die Ursache für solche ektopischen Knochenbildungen.

Bild 4f. Geheilte Abszesse nach Injektionen in die Gesäßregion: Im Beitrag „Artefakte II“ gelangen Sie zu einem weiteren Fall: Verkalkungen von Gesäßabszessen.

In der Mehrheit handelt es sich nicht nur um „verkalkte Masse“, sondern um echtes Knochengewebe. Durch die Infektion wurde offenbar eine Zelltransformation ausgelöst.

Teil 2.

Wissenschaftliche Abhandlung

Wolfgang G. H. Schmitt-Buxbaum und Franciscus Johannes Billet:

Knochenbrücken zwischen lumbalen Querfortsätzen

Kap.1.

Shore (36) war wahrscheinlich der erste, der 1930 eine intertransverse Knochenbrücke beschrieb. Er hielt die Läsion für angeboren. Andere Berichte (28, 31, 23, 9, 29, 16) stützten die angeborene Theorie.

Louyot (25) und andere glaubten, dass die Überbrückung auf ein Trauma zurückzuführen sei, erwähnten jedoch die Möglichkeit eines angeborenen Ursprungs. Es wurde angenommen, dass sich die Lendenwirbelsäule manchmal wie das Kreuzbein entwickeln könnte. Die bekannte (symmetrische oder asymmetrische) „Sakralisierung von L5“ und die „Lumbalisierung von S1“ gelten als Entwicklungsvariationen. Unter diesem Slogan wird die intertransverse Knochenbrücke unklarer Herkunft von mehreren Autoren als mögliche Variante der Sakralisierung akzeptiert (Cataliotti 4, Dunoyer 6, Suto 39).

Keats‘ vielgelesenes Buch „Variants of Bones and Joints Simulated Diseases“ (15) beschreibt drei Fälle von lumbalen Knochenbrücken. Weder ein vermuteter noch ein nachgewiesener traumatischer Ursprung wird erwähnt, und der Leser sollte davon ausgehen, dass es sich bei diesen Fällen um Beispiele angeborener Varianten handelt.

Bei der Zusammenfassung der vorhandenen Literatur fanden wir 59 dokumentierte Fälle von Knochenbrücken.

Nur 4 Mal wurde eine beidseitige Brückenbildung festgestellt, und zwar nie in exakt denselben Segmenten (4, 25, 32, 42).

Von den verbleibenden 55 Fällen sind 24 knöcherne Brücken rechtsseitig und 31 linksseitig.

In 15 von 59 Fällen sind mehr als 2 Segmente betroffen.

Beteiligte Wirbel sind:

Th12, 2 mal;

L1, 11 mal;

L2, 27 mal;

L3, 50-mal;

L4, 48 mal;

L5, 18 mal;

Os Ileum, 5 Fälle

In 15 von 59 Fällen sind mehr als 2 Segmente betroffen.

24 Fälle wurden von den Autoren als angeboren und 29 als traumatisch eingestuft (keine Meinung in 6 Berichten). Nur in 10 Fällen konnte die traumatische Ursache zum Zeitpunkt des Unfalls und der Nachuntersuchung röntgenologisch nachgewiesen werden. Von diesen 10 Fällen hatten 6 eine zur pathologischen Seite hin konvexe Skoliose, 4 waren uncharakteristisch.

Die klinische Bedeutung knöcherner Brücken ist umstritten. Bei etwa der Hälfte der Patienten treten Schmerzen im Lendenwirbelbereich auf. Einige Patienten wurden operiert, mit unterschiedlichen Ergebnissen.

Es besteht kein Zweifel, dass die Knochenbrücke als Arthrodese eines oder mehrerer Wirbelsegmente fungiert. Der Funktionsverlust stoppt die Degeneration, muss aber durch angrenzende Segmente ausgeglichen werden; Dies beschleunigt wahrscheinlich die Degeneration am oberen und unteren Ende der Überbrückung (7).

Ebenso wie Querfortsatzfrakturen bei akuten Traumata ist die knöcherne Überbrückung im posttraumatischen Stadium nur ein Aspekt einer komplexen Traumatisierung, die das Weichgewebe von Retroperitoneum, Thorax und Becken umfasst.

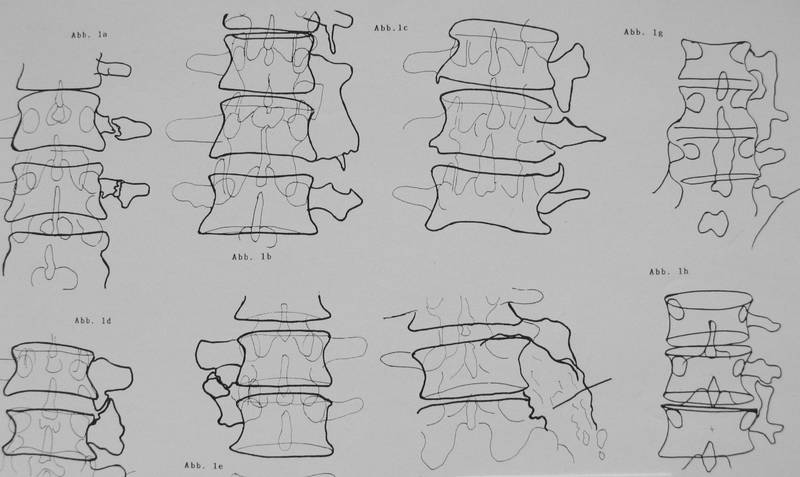

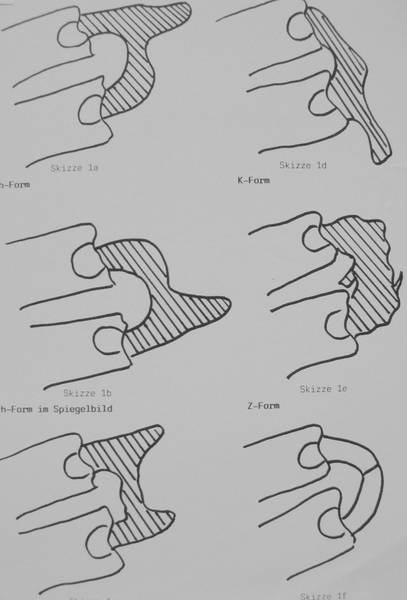

Billet (und Schmitt 2) beschrieben drei Formen der knöchernen Überbrückung:

- Die Basis des Querfortsatzes bleibt sichtbar; Eine unregelmäßige Knochenbrücke verbindet den mittleren Abschnitt zweier Querfortsätze. In einer Querstellung der Lendenwirbelsäule ähnelt diese einem „H“ oder „h“, man kann also von „H- oder h-Form“ sprechen. Es kommt sowohl nach heftigen als auch nach leichten Traumata vor.

- Es ist nicht mehr möglich, die ursprünglichen Querfortsätze zu unterscheiden, von denen man annimmt, dass sie an ihrer Quelle abgeschlagen und zu einer neuen knöchernen Formation verschmolzen wurden. Diese „Knocked-off-Form“ liegt nur bei Gewalttraumata vor.

- Eine regelmäßige Brücke, die von der angenommenen Basis eines Querfortsatzes ausgeht; bekannt als „O-Form“ oder „kissing interspinaux“ und vermutlich angeborenen Ursprungs. Es kommt jedoch nur einmal in eigenem Material und neunmal in anderer Literatur vor.

Seit der vorherigen Arbeit (2) wurden von diesen Autoren weitere Beobachtungen gemacht. Wir beobachteten den natürlichen Verlauf von Querfortsatzfrakturen und ihre bemerkenswerte Polymorphie, was unser Verständnis verbesserte. Darüber hinaus haben wir CT-Untersuchungen mit 3D-Rekonstruktionen durchgeführt; Knochenbrücken konnten mit dieser Methode bisher nicht nachgewiesen werden.

Wir glauben, dass Querverbindungen lumbaler Querfortsätze ein nicht vollständig gelöstes Problem darstellen. Unser Vorschlag besteht darin, den „natürlichen Verlauf“ von Querfortsatzfrakturen zu beschreiben, die nachgewiesenen traumatischen mit zufällig gefundenen Knochenbrücken zu vergleichen und die Rolle der CT- und 3D-Rekonstruktion zu dokumentieren.

Material

Wir haben zwei Datengruppen (1 + 2) auf unterschiedliche, aber gleichermaßen retrospektive Weise überprüft:

- Von der Abteilung für Traumatologie des Juliusspitals im Würzburg wurden alle Fälle von Querfortsatzfrakturen in einem Zeitraum von 10 Jahren gesammelt und weiterverfolgt.

- Von allen Krankenhausabteilungen der genannten Klinik wurden alle Röntgenaufnahmen der Lendenwirbelsäule, des Abdomens und des Beckens in einem Zeitraum von 20 Jahren auf knöcherne Brücken untersucht. In den vorliegenden Patientenanamnesen und in älteren Röntgenaufnahmen wurde besonderes Augenmerk auf Vortraumata und auf Zustände gelegt, die eine aktivierte Knochenbildung oder eine Blutungsneigung erklären könnten.

Ergebnisse

1.

In der ersten Überprüfung wurden 39 Fälle von Querfortsatzfrakturen bei 28.900 Trauma-Einweisungen in einem Zeitraum von 10 Jahren gefunden. Pro 741 Trauma-Patienten kommt nur eine Querfortsatzfraktur vor, sie kommt also relativ selten vor. In über 70 % der Fälle waren L3 oder L4 oder beide beteiligt.

Von den 39 Fällen sind 33 Männer und 6 Frauen, mit einem Durchschnittsalter von 31 Jahren. Bei 20 dieser Patienten wurde mehr als 4 Monate nach der Erstuntersuchung mindestens eine Nachuntersuchung durchgeführt. Obwohl Querfortsatzfrakturen im konventionellen Röntgenbild auftreten, wird in den letzten Jahren auch die CT eingesetzt. Die CT zeigt, dass es sich bei einigen der gutartigen Läsionen in Wirklichkeit um komplexe Wirbelsäulenfrakturen handelt. Dadurch trägt die CT dazu bei, das Risiko zu verringern, potenziell schwerwiegende Verletzungen der Wirbelsäule, des Beckens und des Brustkorbs sowie der Weichteile (Retroperitoneum, Rippfell, Lungenfell und Lunge) zu übersehen.

Nur 2 der Frakturfälle entwickelten eine knöcherne Brücke aus Querfortsätzen. Beide Patienten hatten ein schweres Trauma erlitten; Einer hatte zusätzliche Frakturen des Beckens und des Oberschenkelknochens mit Schädigung der peripheren Nerven.

– 3 Patienten haben zungenartige Knochenformationen, die nicht zu einer Kreuzvereinigung der Querfortsätze führen

– 5 Patienten haben bemerkenswerte Deformationen ohne knöcherne Brücke; darunter 3 mit mehreren Knochenfragmenten, die „Lendenrippen“ imitieren (Abb. 1) (die Verbindung zum Querfortsatz war nicht wirklich pseudarthrotisch, da diese Knochenteile etwa 0,5 cm oder mehr von den Querfortsätzen entfernt waren);

– 2 Fälle mit pseudoarthrotischer Heilung der Frakturen.

– 10 Fälle mit leichter Verformung der Querfortsätze geheilt, darunter eine Lochbildung in einem Querfortsatz,

– 19 Wirbelsäulen einschließlich ihrer Querfortsätze sind ohne Deformation verheilt.

Bei mehr als 5 % der Querfortsatzfrakturen entwickelte sich eine knöcherne Brücke.

Diese Inzidenz kann unterschiedlich sein. Sie hängt ab von der Aufmerksamkeit auf gebrochene Querfortsätze. Auch due Häufigkeit von falsch diagnostizierten Fällen spielt eine Rolle.

Da die Häufigkeit knöcherner Brückenbildungen nach einem Gewalttrauma wahrscheinlich höher ist als nach einem leichten Trauma, variiert die Gesamthäufigkeit je nach Zusammensetzung des Kollektivs: Häufigkeit der Schwerverletzten im Kollektiv.

2.

Die zweite Überprüfung der gesamten Krankenhausdaten ergab überraschenderweise 16 knöcherne Brücken von Querfortsätzen bei etwa 52.000 Patienten in 20 Jahren. Diese Inzidenz beträgt 0,031 %, was im Vergleich zur ersten Überprüfung überraschend hoch ist. Wir finden 18 Knochenbrücken. In fast allen Fällenhatten die Patienten 2–31 Jahre zuvor ein Trauma erlitten, das durchgemachte Querfortsatzfrakturen sehr wahrscheinlich machte. Nur bei 2 der 16 Patienten wurden Röntgenbilder aus der Zeit des Unfalls gefunden.

Ergebnisse aus der Kombination von beiden Kollektiven: n 14 der 16 Fälle hatten die PatiIenten 2–31 Jahre zuvor ein Trauma erlitten, das Hinweise auf Querfortsatzfrakturen lieferte. Nur bei 2 der 16 Patienten wurden Röntgenbilder aus der Zeit des Unfalls gefunden.

14 sind Männer, 4 sind Frauen im Alter von 22 bis 77 Jahren.

– In der Anamnese von 10 Patienten ist ein Gewalttrauma (im Durchschnitt 12 Jahre zuvor) zu erkennen, beispielsweise ein Motorradunfall oder ein Sturz aus einer Höhe von mehr als 4 m.

– In 7 Fällen liegt ein direktes Trauma vor, die Unfälle sind jedoch weniger schwerwiegend.

– Ein Patient hatte keine Trauma-Anamnese.

– In keinem Fall liegt nur ein indirektes Trauma wie schweres Heben oder eine sehr wahrscheinliche Ermüdungsfraktur vor.

– Bei keinem Patienten wurden die folgenden Erkrankungen festgestellt: Jugendlicher Diabetes, Psoriasis, pustulöse Hautläsionen, multiple Exostose, Morbus Bechterew, hämorrhagische Diathese.

Eigene Tabellen:

| Nr. | Alter | Sex | Trauma | y vor | Segmente | Seite | Pseudarth. | |

| 01 | (Hallo.Wi) | 34 Jahre | M | + | 2 Jahre | L1-3 | l | – |

| 02 | (He.Wi.) | 62 Jahre | M | + | 10 Jahre | L2-3 | l | + |

| 03 | (Re.Eu.) | 47 Jahre | M | + | 19 Jahre | L3-4 | l | + |

| 04 | (Fi.Fr.) | 58 Jahre | M | + | 8 Jahre | L3-4 | R | + |

| 05 | (Ef.Jo.) | 38 Jahre alt | M | + | 12 Jahre | L4-Ileum | l | – |

| 06 | (Fr.Ge.) | 70 Jahre | M | + | 30 Jahre | L2-3 | l | – |

| 07 | (Un.Be.) | 47 Jahre | M | + | 15 Jahre | L3-4 | l | – |

| 08 | (St. Er.) | 52 Jahre | M | + | 25 Jahre | L4-S1-Ileum | l | + |

| 09 | (We.Ni.) | 75 Jahre | F | + | 16 Jahre | L5-Ileum | l | – |

| 10 | (Zu.Ma.) | 76 Jahre | F | + | 20 Jahre | L5-Ileum | l | – |

| 11 | (Sc.Si) | 22 Jahre | F | + | 2 Jahre | L2-4 | R | – |

| 12 | (Ko.Er.) | 77 Jahre | M | + | 20 Jahre | L3-Ileum | l | + |

| 13 | (Ke.Ge.) | 42 Jahre | F | – | – | D12-L1 | R | – |

| 14 | (Pi.Ac.) | 46 Jahre | M | + | 2 Jahre | L2-3 | R | + |

| 15 | (Bl.Jo.) | 48 Jahre | M | + | 5 Jahre | L3-4 | l | + |

| 16 | (St.Hu.) | 44 Jahre | M | + | 11 Jahre | L2-3 | l | + |

| 17 | (Du.Ch.) | 32 Jahre | M | + | 7 Jahre | L2-3 | l | + |

| 18 | (We.Dk.) | 52 Jahre | M | + | 16 Jahre | L1-2 | l | – |

Segment L2 war in 6 Fällen vorhanden, L3 in 11 von 18 Fällen. L4 war in 7, L5 in 4 und S1 in keinem von 18 Fällen vorhanden. Es wurde keine bilaterale Beobachtung gemacht. Bei 8 von 18 Patienten wurde eine Pseudarthrose festgestellt. 16 der 17 Knochenbrücken gelten als traumatischen Ursprungs. Der Ursprung einer knöchernen Brücke ist unklar.

59 Knochenbrücken aus der Literatur wurden mit denen unserer eigenen 18 Patienten verglichen . Es besteht eine bemerkenswerte Übereinstimmung der Segmentverteilung, Formen und Größe zwischen den eigenen Beobachtungen und der Literatur.

| Literatur | Eigene Patienten | |

| Anzahl der Patienten | 59 | 18 |

| Weiblich | 8 | 4 |

| Männlich | 46 | 14 |

| keine Information | 5 | 0 |

| Alter (Jahre) zum Zeitpunkt der Beobachtung; zwischen | 24-64 | 22-77 |

| Pseudarthrose + | 43 | 10 |

| Pseudarthrose – | 16 | 8 |

| Brücken auf beiden Seiten | 4 | 0 |

| Brücke auf einer Seite | 55 | 18 |

| Linke Seite | 31 | 14 |

| Rechte Seite | 26 | 4 |

| Mehr als zwei Segmente beteiligt | 15 (von 59 Fällen) | 5 (von 18 Fällen) |

| Beteiligt: | ||

| Costa 12 | 2 | 1 |

| L1 | 11 | 2 |

| L2 | 27 | 6 |

| L3 | 50 | 11 |

| L4 | 48 | 7 |

| L5 | 18 | 5 |

| Das Ileum | 5 | 4 |

Diskussion:

Die Theorie einer angeborenen Variante wurde in den letzten Jahren kritisiert (Kunnert19, Simon 37, Horeau 13, Yoslow 42), wird aber von einigen Autoren immer noch favorisiert. Es gibt drei Argumente, die für einen angeborenen Ursprung lumbaler Knochenbrücken sprechen:

25 der 59 vorliegenden Berichte zu knöchernen Brücken werden von den Autoren als „angeboren“ eingestuft.

- Die Tatsache, dass die meisten Läsionen bei routinemäßigen Röntgenuntersuchungen verschiedener anderer Erkrankungen und nicht bei der Nachuntersuchung von Querfortsatzfrakturen entdeckt wurden.

- Das Fehlen eines bekannten Traumas als ursächliches Argument (Ausschlussdiagnose).

- Die Vermutung, dass Knochenbrücken eine Variation der Lendenwirbelsäule sind, die das Os sacrum (Kreuzbein) simuliert („Sakralisierung“); Dieses Argument wird teilweise durch die gelegentliche Assoziation mit anderen angeborenen Varianten gestützt.

Zu 1) Ein Ergebnis unserer beiden Studien scheint die angeborene Theorie zu begünstigen: Wir hatten etwa achtmal mehr Zufallsbefunde als Befunde bei der Nachuntersuchung von Querfortsatzfrakturen. Ein Vergleich der beiden Studien kann irreführend sein. In der ersten „Trauma“-Serie wurde keine Suche nach Zufallsbefunden durchgeführt. Das zweite, zufällige Kollektiv weist ein höheres Durchschnittsalter auf. Da eine erworbene oder angeborene Knochenbrücke ein Leben lang erhalten bleibt, nimmt die Häufigkeit von Zufallsbefunden naturgemäß mit dem Alter des Kollektivs zu.

Zu 2) Bei 29 der dokumentierten Fälle trat das vermutete Trauma im Mittel etwa 11 Jahre vor der Diagnose der knöchernen Brücke auf. (ca. 13 Jahre zuvor in 17 eigenen Fällen.)

Gerade im radiologischen Alltag ist die detaillierte Anamnese oft schwierig. Vergessene frühere Traumata sind normalerweise nicht das größte Problem, mit dem der Patient und sein Arzt konfrontiert sind. Die meisten unserer Patienten offenbarten beim zweiten oder dritten Besuch neue Details.

Dieses Problem einer konsistenten Patientenanamnese kann mit der Rolle eines „minimalen Traumas“ kombiniert werden. Der lumbale Querfortsatz ist selbst bei minimalem Trauma anfällig für Frakturen. Thiem (40) erklärte 1898, dass solche Frakturen nach schwerem Heben auftreten können (indirektes Trauma). An beiden Querfortsätzen L3 werden Ermüdungsfrakturen bzw. Ermüdungsfrakturen beschrieben (Laarmann 20). Es muss vermutet werden, dass der Patient sich möglicherweise nicht bewusst ist, dass er oder sie diesen Teil der Wirbelsäule gebrochen hat.

Wir wissen nicht, wie häufig Knochenbildung nach solchen indirekten Verletzungen auftritt. Sie kann geringer sein als nach heftigen Traumata, mit stärkerer Ausbreitung des Knochengewebes, muss aber als Möglichkeit vorgeschlagen werden.

Ein Muskelriss führt häufig zu einer zur ipsilateralen Seite konvexen Skoliose.

Ausnahmen von dieser Regel galten als Argument gegen die traumatische Ätiologie (2);

Die Konkavität der Skoliose zur pathologischen Seite wurde als mögliches Zeichen einer angeborenen knöchernen Überbrückung angesehen. Nun ist es nicht sicher, ob diese oft komplexen Verletzungen eine so einfache Rolle zulassen.

4 in unserer Studie nachgewiesene Fälle weisen direkte Gewalttraumata mit deutlichen Frakturen auf. Wir gehen davon aus, dass die Häufigkeit von Knochenbrücken bei schweren Traumata größer ist als bei leichten Traumata.

Nicht nur Frakturen von Querfortsätzen, sondern auch Prellungen des Rückens mit Hämatomen der Weichteile führen zu paravertebralen Knochenbrücken (traumatische Myositis ossificans). Die hierbei geschädigten Muskeln sind der Musculus Quadratus Lumborum, der Psoas Major, der Multifidus Lumborum und die Musculi Intertransversarii. Die Blutung in den Intertransversarii-Muskeln spielt eine wichtige Rolle, wahrscheinlich auch bei der Ausbreitung von Knochenzellen.

Zu 3) Die Hypothese der „Sakralisierung“ wird durch embryologische Daten nicht gestützt. Die Querfortsätze entwickeln sich nach der Differenzierung der Wirbelteile in der 6.-7. Embryonalwoche und werden erstmals im 7. oder 8. Schwangerschaftsmonat sichtbar. Die Apophysen dieser Fortsätze entwickeln sich erst nach der Differenzierung der anderen Wirbelteile. Im 3. Monat wachsen Blutgefäße in den Apophysen und initiieren die Verknöcherung.

Andere angeborene Variationen (Spina bifida occulta S1, Lumbalisierung von S1, Sakralisierung von L5 und Dorsalisierung von L1) kommen in unserer Serie nicht häufiger vor als in der Allgemeinbevölkerung.

Die angeborene Theorie erklärt nicht ausreichend, warum bei weiblichen Patienten nur 8 Knochenbrücken (in der Literatur) auftraten.

Die Begriffe „Sakralisierung“ und „Lumbalisierung“ sollten ausschließlich den Wirbeln neben der Lumbral-Sakral-Verbindung vorbehalten bleiben. Es scheint keinen Grund zu geben, warum im Prozess der Sakralisierung L5 und S1 weggelassen werden sollten, aber bei den meisten Knochenbrücken ist dies der Fall. Sie befinden sich am häufigsten zwischen L3 und L4, genau dort, wo Querfortsatzfrakturen am häufigsten vorkommen.

Wir finden zusätzliche Argumente, die die traumatische Theorie stützen:

– 10 Fälle in der Literatur und 4 unserer eigenen Fälle erweisen sich bei der radiologischen Nachuntersuchung als eindeutig verletzungsbedingt. Ihr endgültiges Röntgenbild ähnelt sehr stark dem der Brücken, von denen angenommen wird, dass sie eine angeborene Ätiologie haben. Die Morphologie der Frakturheilung ist so vielfältig, dass der Stellenwert spezieller Formen unklar bleibt.

– Bemerkenswerterweise war der jüngste in der Literatur beschriebene Patient mit einer intertransversalen Knochenbrücke 23 Jahre alt, in unserer Serie 20 Jahre. Die angeborene Theorie erklärt dieses mangelnde Vorkommen bei Kindern und Jugendlichen nicht. Man würde erwarten, dass eine konkave Skoliose sowohl bei angeborenen Brücken als auch bei im Kindesalter erworbenen Kreuzverbindungen vorliegt (Gilsanz).

– Eines der stärksten Argumente für die traumatische Theorie ist die Tatsache der „Bandscheibendegeneration und osteoarthrischen Veränderungen“.

Wenn der Zwischenwirbelübergang ein Leben lang durch eine knöcherne Brücke blockiert war, ließe sich das Auftreten solcher Veränderungen nicht erklären. Kreuzverbindungen von Querfortsätzen müssen sich im Laufe des Lebens nach degenerativen Veränderungen gebildet haben. Eine angeborene Bindung der Zwischenwirbelverbindung würde diese vor Abnutzung bewahren.

Wir stimmen mit der Meinung von Yoslow (42) überein, dass „die meisten (wenn nicht alle) Knochenbrücken traumatischen Ursprungs sind“.

Es bleibt ungewiss, ob es angeborene Fälle gibt.-

Einschließlich der aus der Literatur entnommenen Fälle wurden insgesamt 81 Fälle beobachtet.

Zusammen ergeben sie ein klares Bild der Verteilung nach Alter und Geschlecht sowie Orientierung, Bilateralität, Position, Form, Größe und Anzahl der überbrückten Wirbelsegmente. Allerdings fehlen einige Beobachtungen. Den folgenden Arten von Knochenbrücken sollte in Zukunft die größte Aufmerksamkeit gewidmet werden:

- Traumatische Ätiologie, nachgewiesen durch die Erfassung von Fällen ab dem Zeitpunkt des Unfalls (insbesondere bei knöchernen Brücken, die aus minimalen Frakturen oder nur Hämatomen stammen)

- Beobachtungen kombiniert mit knöchernen Varianten

- Die beschriebene O-Form (sehr regelmäßige Ausbildung mit nicht mehr erkennbarem Querfortsatz)

- Konkavität der Skoliose zur pathologischen Seite

- Bilateralität im gleichen Segment

- Beobachtungen bei Geschwistern

- Patienten unter 20 Jahren

Die Punkte 1 – 3 bleiben seltene Beobachtungen.

Die Punkte 4 – 7 wären mit der oben beschriebenen traumatischen Theorie nicht einfach zu erklären.

Kap.2. Eine besondere Fallsammlung. Abb. 5- 15

5a. 34-jähriger Mann (Hi.Wi.). Autounfall mit Brüchen in der Mitte des Querfortsatzes L1-4 links. Hämaturie. Sensibele Halbseitensymptomatik, die sich rasch zurückbildete.

5b. Derselbe Fall 2 Jahre nach dem Trauma: Überbrückende Knochenbildung zwischen Querfortsatz L 2 – 3 links. Inkomplett zwischen L1 und L2 links (Pfeil).

Bei allen folgenden Erkrankungsfällen soll besonders geachtet werden auf degenerativen Veränderungen der Wirbelverbindung; sie würde beweisen, dass die Brücken zwischen den lumbalen Querfortsätzen erworben wurden.

Besonderes Augenmerk wurde hier und bei allen folgenden Patienten auf Vortraumata und Zustände gelegt, die eine aktivierte Knochenbildung oder eine Blutungsneigung erklären könnten.

Aber bei keinem Patienten wurden die folgenden Erkrankungen festgestellt: Diabetes, Psoriasis, pustulöse Hautläsionen, multiple Exostose, Morbus Bechterew, hämorrhagische Diathese.

5b. 2 Jahre nach dem Trauma: Kontinuierliche Knochenbildung zwischen Querfortsatz L 2 – 3 links. Leichte Verengung der Bandscheibe. Sehr leichte Skoliose konvex zur pathologischen Seite. Verkürzung und Absenkung der Querfortsätze L1 und 4 links.

Ebenso wie Querfortsatzfrakturen bei akuten Traumata ist die knöcherne Überbrückung im posttraumatischen Stadium nur ein Aspekt einer komplexen Traumatisierung, die das Weichgewebe von Retroperitoneum, Thorax und Becken umfasst.

Einer der wenigen Fälle mit nachgewiesener traumatischer Ätiologie. In der Literatur finden wir 10 nachgewiesene Fälle und fügen 2 hinzu.

Es gibt bemerkenswerte Ähnlichkeiten zwischen Fällen nachgewiesener traumatischer Ursache und Fällen unbekannter Ursache.

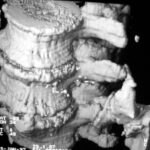

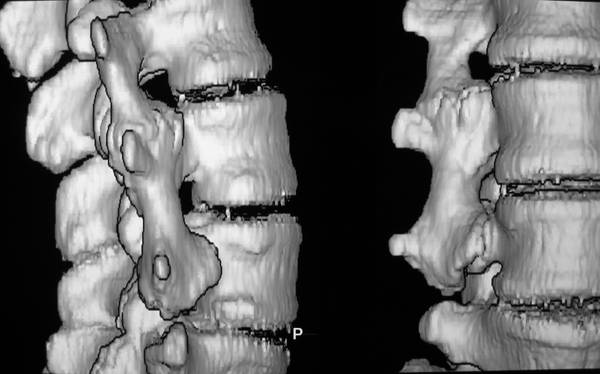

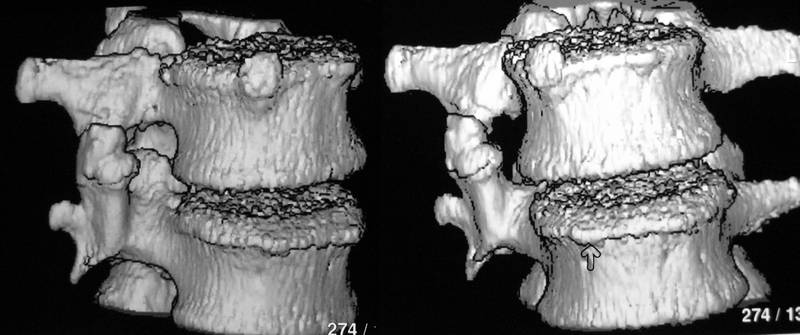

Abb. 6. 48-jähriger Dachdecker (Bl.Jo.), vor 5 Jahren vom Dach gestürzt.

Zu 6: Vor 5 Jahren schweres Trauma. Jetzt Knochenbrücke zwischen der Mitte der Querfortsätze L3 und 4 links. Pseudarthrose auf dieser 3D-Rekonstruktion im Vergleich zu den Röntgenbildern etwas unterschätzt. Deutliche Bewegungseinschränkung.

Bei einer angeborenen Blockierung des Zwischenwirbelübergangs könnte das Vorliegen einer Bandscheibendegeneration und osteoarthrischer Veränderungen nicht erklärt werden.

Die CT zeigt, dass es sich bei scheinbar sehr gutartigen Läsionen in Wirklichkeit um komplexe Wirbelsäulenverletzungen lombiniert mit Weichteilläsionen handelt. Dadurch trägt die CT dazu bei, das Risiko zu verringern, potenziell schwerwiegende Verletzungen der Wirbelsäule, des Beckens und des Brustkorbs sowie der Weichteile (Retroperitoneum, Pleurae, Lunge) zu übersehen.

Abb. 7a. 46-jähriger Mann (Pi.Ac.), vor zwei Jahren als Unfallhelfer von einem PKW erfasst.

7b. Gleicher Fall. Andere Projektion der WS mit der knöchernen Brücke der QFS.

Zu 7b und b:

Schwerer Unfall als er vor 2 Jahren in einem Notfall half und von einem Auto angefahren wurde. Nachgewiesene Frakturen des Querfortsatzes L2,3 rechts, aber keine weiteren Frakturen, keine damit verbundenen Anomalien. Wurde im Auftrag einer Versicherung untersucht. Die knöcherne Brücke zwischen den Querfortsätzen sieht ähnlich aus wie in Abb. 6, aber die Läsion befindet sich in einem anderen Segment und auf der anderen Seite. Die Pseudarthrose ist stärker ausgeprägt. Die Spondylose deformans war zum Zeitpunkt des Unfalls vorhanden und könnte sich in einer knöchern blockierten Wirbelverbindung nicht entwickelt haben.

Abb. 8. 58-jähriger Mann (Fi.Fr.), fiel vor 8 Jahren von einer 2,5 m hohen Leiter

Zu 8. Knochenbrücke zwischen der Mitte der Querfortsätze L3 und 4. Pseudarthrose. Typische häufig vorkommende H-Form. Geringe Verformung des Querfortsatzes L2 rechts. Degenerative Zwischenwirbelveränderungen sind ein Zeichen einer erworbenen Knochenspange.

Abb.9. Landwirt He.Wi.), 62 Jahre alt, fiel vor 10 Jahren von einem Getreidespeicher in 6 m Tiefe. Jetzt pseudarthrotische Knochenbrücke mit filigraner Verbindung zwischen den Querfortsätzen L2 und 3 links. Spondylosis deformans in allen Segmenten.

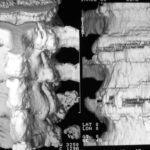

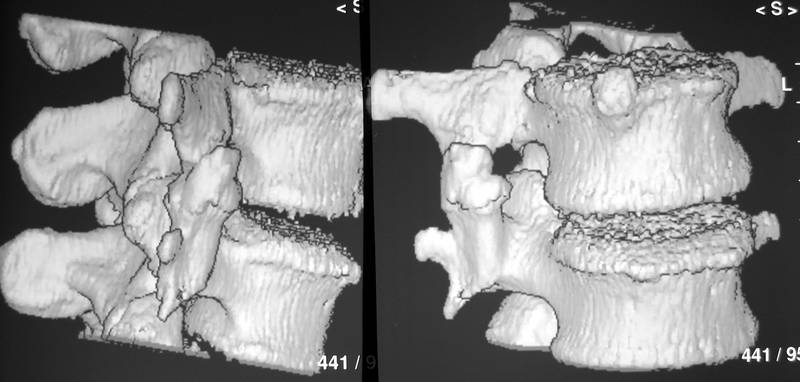

Abb 10 a-c. Eine der (nur) 4 Frauen in unseren 18 eigenen Beobachtungen. Autounfall vor 2 Jahren.

10b. 3d- Rekonstruktionen aus der CT der gleiche Patientin

10c. Koronare Schichten aus 10b

Die 22-jährige Frau (Sc.Si.) erlitt vor 2 Jahren einen schweren Autounfall mit Frakturen des linken Beckens, des linken Femurs, der Querfortsätze L2-4 rechts und einer Lähmung des Nervus peroneus. Knochenbrücke in der Mitte von drei noch erkennbaren Querfortsätzen, mit fester Pseudarthrose.

Diese erwachsene Frau ist die jüngste Patientin von allen Beobachtungen.

Es gibt überhaupt keine Fälle, die bei Kindern beobachtet wurden; ein Argument gegen die “Theorie von angeborenen knöchernen Brücken “.

10b. Weitere Projektionen der 3D-Rekonstruktion. Die Brücke blockiert die Beweglichkeit der Lendenwirbelsäule.

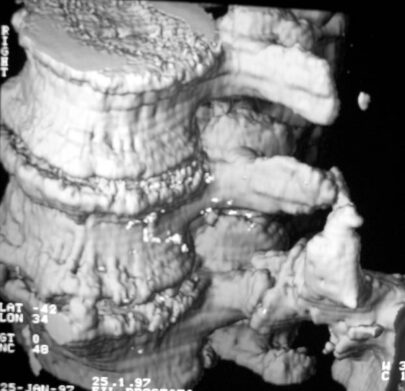

Abb.11 a – c. 77-jähriger Mann (Ko.Er.), schweres Trauma vor 20 Jahren.

11b. Gleicher Patient. Ebenfalls Oberflächen.Rekon.

11c . Gleicher betagter, vor Jahren schwer traumatisierter Patient

11: 77-jähriger Mann (Ko.Er.), schweres Trauma vor 20 Jahren. Unregelmäßige Brücke zwischen L4-5 und Os ileum. Deutliche Osteochondrose in den Segmenten mit nun eingeschränkter Beweglichkeit. Diese muss vor dem Unfall erworben worden sein. Die 3D-Rekonstruktion wird aus Daten einer Einzelschicht-CT berechnet. Heute kann es in noch besserer Qualität durchgeführt werden.

Abb.12. 53 J. Mann (Ku.He.). Zustand nach einem Unfall mit Zertrümmerung der Massa lateralis des Kreuzbeins und QFS 5 links. Mit Verformung konsolidierte Brüche. Grobe Pseudarthrose zwischen lumbalem Querfortsatz und einer vom oberen Kreuzbein ausgehenden Exostose.

Es gibt bemerkenswerte Ähnlichkeiten zwischen Fällen nachgewiesener traumatischer Ursache und Fällen unbekannter Ursache.

Ebenso wie Querfortsatzfrakturen bei akuten Traumata ist die knöcherne Überbrückung im posttraumatischen Stadium nur ein Aspekt einer komplexen Traumatisierung, die das Weichgewebe von Retroperitoneum, Thorax und Becken umfasst.

Es gibt bemerkenswerte Ähnlichkeiten zwischen Fällen nachgewiesener traumatischer Ursache und Fällen unbekannter Ursache.

14. 38-jähriger Mann (Ef. Jo.).Trauma durch Überrollung eines Lastwagens vor 12 Jahren.

zu 14. 38-jähriger Mann (Ef. Jo.). Posttraumatisch bemerkenswerte knöcherne Brücke zwischen den lumbalen Querfortsätzen L4 und L5 und der deformierten, ehemals „zertrümmerten“ Iliosakralregion links.

Einige wurden oben bereits gezeigt.

ab. Abb.5; C. Abb.9; D. (Re.Eu.); e. Abb.8; F. Abb.14

;

15b. Die unterschiedlichen Formen lumbaler Querfortsatzbrücken nach Billet (2). Rechts unten die O-Form, wo eine angeborene Genese möglicherweise nicht auszuschließen ist.

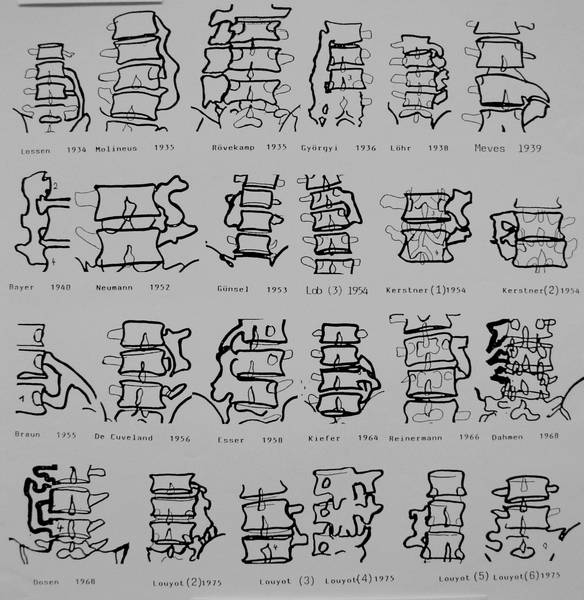

Unter den 59 Fällen der Literatur wurde die Mehrheit (27 Fälle) als H- oder H-förmig klassifiziert. Es wurden 10 K-Formen und 8 Z-Formen gefunden.

Die O-Form – 9 von 59 Fällen – schien mit der vermeintlichen angeborenen Genese zu korrelieren, es gab jedoch auch Ausnahmen mit eindeutig traumatischer Genese.

Abb. 15c. Zeichnungen von Brücken zwischen lumbalen Querfortsätzen aus der Literatur. Eine weitere bildliche Übersicht wird von Yoslow gezeigt. Die besprochenen Aspekte geben ein klares Bild von Alter, Seite, Form, Größe, Bilateralität und klinischer Bedeutung sowie der Rolle der CT in der Diagnostik, mit besonderem Augenmerk auf 3D-Rekonstruktionen.

Kap. 3. Blick in andere Regionen des Skeletts

16a. Exkursion in eine andere Region des Skeletts: Abrissfraktur aus dem knöchernen Beckens.

In diesem Bereich des Skeletts wundert man sich kaum, dass solche “ausgerenkten”, weit dislozierten Teile ohne Kontakt der Fragmente ausheilen.

Im Folgenden ein ähnlicher Bruch. Heilung mit deutlicher Deformität, aber knöcherner Konsolidierung (16b).

Abb. 16b: Ähnlicher volumonöser knöcherner Ausriss. Heilung mit erheblicher Verformung aber knöcherner Kontinuität.

17a + b. 3D-Rekonstruktion. Heilung einer Fraktur im linken Os sacrum mit einem riesigen, nach kaudal-lateral gerichteten knöcherne Exostose.

Bild 17 c und d : Gleicher Patient. Der neu gebildete Knochen folgt teilweise dem Verlauf der Band-Strukturen.

18. Durchgemachte Rippenfrakturen; übermäßige Knochenbildung, Rundherd im Lungen-Oberfeld.

Auch Rippenbrüche können sich mit knöchernen Brücken verfestigen und Pseudarthrosen bilden.

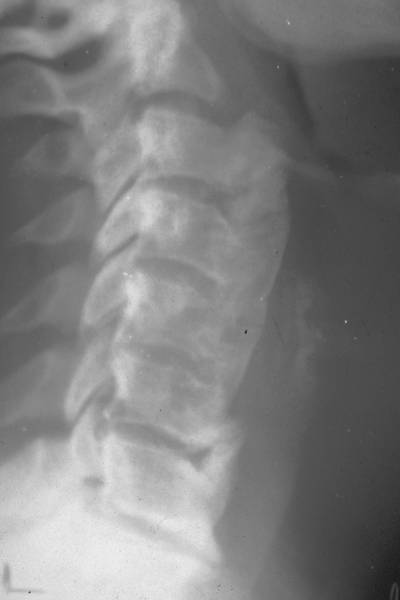

Abb. 19. 62 Jahre alter Diabetiker. Forestier-Krankheit. Knochenbildung im Beireich des vorderen Längsbandes.

Abb. 20 a. Ein weiterer Fall von Morbus Forestier.

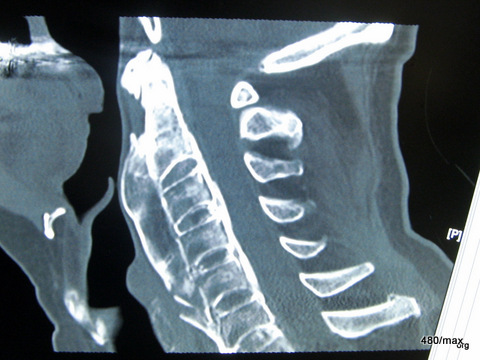

Abb. 20b. Derselbe Fall . Rekonstruktion einer Sagittalebene aus einer Computertomographischen Untersuchung.

Beide oben aufgeführten Fälle ergaben keine Hinweise auf eine Stoffwechselstörung oder auf eine entzündliche Erkrankung (Psoriasis, Bechterev). Diese Möglichkeiten sollten jedoch im Auge behalten werden. –

Hier ist es ein 62-jähriger Diabetiker mit Morbus Forestier. Reichlich Knochengewebe verbindet die Halswirbel. Die Anamnese des Patienten ergab kein Trauma.

Diese von dem Arzt Forestier aus Aix les Bains beschriebene “Hyperostosis ankylosans vertebralis senilis” tritt vorwiegend bei älteren Menschen, bei Männern und bei Diabetes mellitus auf. Die Knochenneubildung respektiert Nerven und Gefäße und verursacht daher kaum Schmerzen.

Kap. 4. Zusammenfassung:

Beobachtungen von 18 Fällen knöcherner Überbrückung lumbaler Querfortsätze werden zusammen mit 59 weiteren Fällen aus der verfügbaren Literatur vorgestellt. Die Beobachtung eigener Fälle erfolgt auf zwei verschiedene Arten: durch Zufallsbefunde und durch systematische Nachverfolgung bekannter Querfortsatzfrakturen. Die betrachteten Aspekte vermitteln ein klares Bild von Alter, Seite, Form, Größe, Bilateralität und klinischer Bedeutung, sowie der Rolle der CT in der Diagnostik, insbesondere im Hinblick auf 3D-Rekonstruktionen. Noch kann nicht jede Frage beantwortet werden. Wir stimmen mit Yoslof (42) darin überein, dass die meisten, wenn nicht alle Fälle traumatischen Ursprungs sind. Bei einer angeborenen Blockierung des Zwischenwirbelübergangs kann das Vorliegen einer Bandscheibendegeneration und osteoarthrischer Veränderungen nicht erklärt werden. Die knöcherne Überbrückung des lumbalen Querfortsatzes ist deutlich von der üblichen Sakralisierung von L5 zu unterscheiden. Es gibt bemerkenswerte Ähnlichkeiten zwischen Fällen nachgewiesener traumatischer Ursache und Fällen unbekannter Ursache. Bei Kindern wurden keine Fälle beobachtet.

–..–

Wir möchten William R.Eyler, MD, und Marnix van Holsbeeck, MD, für ihre unschätzbare Hilfe danken.

Kap. 5. Literatur

1: Bayer, L: Zur Frage der Querfortsatzfraktur.

Münch. Med. Wschr. 50 (1940) 1394-1395

2: Billet , F., W.G.H. Schmitt:

Knöcherne Spangen der Lendenwirbelquerfortsätze.

Rö.Fortschr. 155 (1991) 171-178

3: Braun, H: Ausgedehnte reaktive Knochenveränderungen an der Lendenwirbelsäule nach Trauma. Z. Orthop. 87 (1956) 307-308

4: Cataliotti, F.: Su di un raro caso di anomalia congenita del rachide. Chir. Org. Movimento, 18 (1933) 616-621

5: De. Cleveland, E.: Über die Herkunft von Knochenbrüchen zwischen den Lendenwirbel-Querfortsätzen. Fortschr. Röntgenstr. 85 (1956) 93-95

6: Dunoyer, J: Un cas d’arthrose intertransversaire lombaire sur anomalie congénitale. Rev. Chir. Orthop. 57 (1971) 73-74

7: Esser, C: Über Knochenspangen nach Querfortsatzfrakturen der Lendenwirbelsäule. Fortschr. Röntgenstr. 89 (1958) 579-590

8: Gilsanz,V; Miranda J; Cleveland R; Ulrich W:

Scoliosis secondary to fractures of the transverse processes of lumbar vertebrae. Radiology 134 (1980) 627-629

9: Günsel, E: Ein großer Processus styloideus an der Lendenwirbelsäule. Fortschr. Röntgenstr. 79 (1953) 245-246

10: Györgyi, G.: Beitrag zur Pathogenese der Spondylosis deformans (Rechtsseitige knöcherne Verbindung der Lendenwirbelquerfortsätze). Röntgen-Praxis, 8(1936) 687-690

11: Haas, H: Posttraumatische Knochenspangenbildung zwischen zwei

Lendenwirbelfortsätzen. Fortschr. Röntgenstr. 120,4 (1974) 497-498

12: Holland, C: Einseitige gelenkige lumbale Querfortsatzverbindung.

Arch. Orthop. Unfall-Chir. 63 (1968) 189-195

13: Horeau, M: Un cas d’ossification intertransversaire lombaire post-traumatique. Rev. Chir. Orthop. 57 (1971) 75-76

14: Hyman, G: A case of pseudarthrosis following fractures of the lumbar transverse processes. Brit. J. Surg. 32 (1945) 503-505

15: Keats, E.: Atlas of Normal Roentgen Variants that may Simulate Disease. 4. Edition. Year Book Medical Publisher Inc., Chicago 1988

16: Kerstner, G: Angeborene und traumatische Anomalien der Lendenwirbelsäule. Zbl. Chir. 79,9 (1954) 380-384

17: Köhler, A.: Borderlands of the Normal and Early Pathologie in Skeletal Roentgenology.

10th Edition by E.A. Zimmer; English. Edited by James T. Case. New York, Grund and Straton, Inc. 1956.

18: Kotilainen, P., Gullichsen, R., Saario, R., Manner, I., Kotilainen, E.:

Aseptic spondylitis as the initial manifestation of the SAPHO-syndrome. Eur. Spine-J 6 (1997) 327-329

19: Kunnert, JE; Durckel J; Kuntz JL:

Pont osseux intertransversaire lombaire post-traumatique et symptomatique. A propos d’un cas: revue de la littérature.

J. radiol. 68,11 (1987) 665-669

20: Laarmann, A: Ermüdungsbrüche an Querfortsätzen als Berufskrankheit Nr. 25. Monatsschr. Unfallheilkunde 60 (1957) 144-148

21: Linow, F.: Kompressionsbruch des 12. Brust- und 1. Lendenwirbels bei selten stark ausgeprägten alten Formveränderungen der Wirbelsäule. Monatsschr. Unfallheilkunde 40(1933) 417-418

22: Lob, A: Die Wirbelsäulenverletzungen und ihre Ausheilung.

2. Aufl. Georg Thieme Verlag, Stuttgart (1954) 167-176

23: Löhr, R: Mißbildungen oder spondylotische Spangen der Lendewirbelsäule? Röntgenpraxis 10 (1938) 761-762

24: Lossen, H: Endzustand eines komplizierten Schußbruches von

Lendenwirbelquerfortsätzen. Zbl. Chir. 61 (1934) 2611-2613

25: Louyot, P; Henle J-M: Les anomalies des apophyses transverses lombaires. Sem. Hop. Paris 51,8 (1975) 519-529

26: Meves, F.: Angeborene Mißbildung der Lendenwirbelsäulen. Röntgen-Praxis 11(1993) 628-630

27: Molineus, G: Ein seltenes Endergebnis nach dem Abbruch mehrerer Querfortsätze im Bereich der Lendenwirbelsäule. Zbl. Chir. 61 (1934) 1401-1402

28: Muzii, M.: Di una eccezionale anomalia delle apofisi trasversarie destre delle vertebre Lombari. Riv. Di Radiol. E Fis. Med., 7 (1939) 457-462

29: Neumann, R: Eine linksseitige Brückenbildung zwischen den Querfortsätzen des 3. und 4. Lendenwirbelkörpers. Arch. Orthop. Unfall-Chir. 45 (1953) 548-551

30: Reinermann, Th: Kongenitale oder traumatische Knochenspangenbildung zwischen Lendenwirbelquerfortsätzen? Fortschr. Röntgenstr. 104,4 (1966) 575-576

31: Rövekamp, Th.: Einseitige Sakralisation der gesamten Lendenwirbelsäule. Röntgen-Praxis, 7 (1935) 542-543

32: Schmitz-Dräger, H.G: Angeborene Querfortsatzanomalien der Lendenwirbelsäule. Fortschr. Röntgenstr. 90 (1959) 611-614

33: Schmorl, G.: Die gesunde und die Kranke Wirbelsäule in Röntgenbild und Klinik, pathologisch-anatomische Untersuchungen. für Röntgenkunde und Klinik, bearbeitet von Herbert Junghanns. 4. Aufl. Stuttgart, Thieme, 1957.

34: Schneider, P.W.: Über Seitenfortsatz-Missbildungen der Lendewirbelsäule. Arch. f. Orthop., 49 (1958) 647-651

35: Scutellari, P., Orzincolo, C., Castaldi, G.: Association between diffuse idiopathic skeletal hyperostosis and multiple myeloma. Skeletal Radiol 25 (1996): 250

36: Shore, L.R: Abnormalities of the vertebral column in a series of skeletons of Bantu natives of South Africa. J. Anat. (London) 64 (1930) 206-238

37: Simon, W: posttraumatische Spangenbildungen zwischen Querfortsätzen an der Lendenwirbelsäule. Fortschr. Röntgenstr. 130,2 (1979) 246-248

38: Sperling, O.K.: Spangenbildung im Bereich der Lendenwirbelsäule und Trauma. Monatsschr. Unfallheilkunde 60 (1957) 308-313

39: Sutro, C.J.: Ossification of the Intertransverse Tissues of the Lumbar Vertebrae (Ad Anomaly). Bull. Hosp. Joints Dis., 22 (1961) 137-141

40: Thiem, C: Handbuch der Unfallerkrankungen. Stuttgart: Verlag von

Ferdinand Enke 1998

41: Töndury, G: Entwicklungsgeschichte und Fehlbildungen der Wirbelsäule. Hippokrates Verlag 1958.

42: Yoslow, W., M.H. Becker:

Osseous Bridges between the Transverse Processes of the Lumbar Spine. J. Bone and Joint Surgery 50 – A,3 (1968) 513-520

—————————————————————————————–

Einleitung mit einigen einleitenden Fallberichten (1 – 3)

Wenn Querverbindungen von lumbalen Querfortsätzen gefunden werden, sollte die Ätiologie, ob angeboren, traumatisch oder neoplastisch, differenziert werden. Der Zusammenhang solcher Befunde mit DISH, Psoriasis, idiopathischer Myositis ossificans und mit Fehlbildungen und Varianten muss ebenfalls bewertet werden.

Unser Ziel ist es, Daten zu den klinischen und radiologischen Merkmalen solcher Querverbindungen einschließlich ihrer Häufigkeit zu untersuchen. Wir beziehen alle knöchernen Formationen ein, die zwischen zwei oder mehr Querfortsätzen und zwischen einem Querfortsatz und einer Rippe oder einem Os Ileum auftreten.