Farbige Röntgenbilder und farbige Schwarzweißfotos, Wert oder Unwert?

Johannes F. Schmitt und Wolfgang G.H. Schmitt-Buxbaum

Angeregt zu diesem Beitrag wurden wir von den Firmen Bayer und Schering (beide auf dem Gebiet der Röntgenkontrastmittel sehr aktiv).

Zum Thema “Kontraste” wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben. Wie nicht anders zu erwarten, reichten die meisten Teilnehmer Bilder ein, bei denen Grauwerte in Farben umgewandelt wurden (Gradientenumwandlung).

Warum diese Freude an der Farbe bei einem eigentlich “schwarz-weiß-orientierten” medizinischen Publikum?

Das Stichwort “Kontrast” ist ästhetisch konnotiert. Wir verstehen darunter etwas Schönes, etwas Auffälliges, harmonische Gegensätze. Wir glauben, dass Kontrast etwas Unsichtbares sichtbar macht, etwas Geheimnisvolles erhellt, etwas Unvorstellbares erklärt. Vom Kontrast glauben wir instinktiv, dass er uns auch im flächigen Bild die dritte Dimension eröffnet.

Insgeheim lieben wir die Farbe als Träger neuer Erkenntnisse, als etwas Aktives und Lebendiges. Stimmt das?

Es stimmt, aber nicht immer!

Einige bildgebende Verfahren haben in ihren Anfängen mit Farbe gearbeitet und sie mit zunehmender Perfektion eingeschränkt oder sogar aufgegeben.

Ein klassisches Beispiel ist die Nuklearmedizin, eine Disziplin, die ganz entscheidende Grundlagenarbeit für die Bildgebung geleistet hat.

Die Verwendung eines breiten Farbspektrums war und ist insofern naheliegend, als unser “Auge” nur eine geringe Anzahl von Grauwerten unterscheiden kann, so dass man zu Recht erwarten kann, mit einem Farbspektrum eine größere Anzahl von bildspezifischen Werten unterscheiden zu können (bekanntes Beispiel: Wärmebildkamera).

Bunte Szintigramme waren lange Zeit ein Muss, bis die Erkenntnis reifte, dass “Farben” auch Verwirrung stiften können, nämlich dann, wenn jeder seine eigenen Farbskalen erzeugt.

Unser Beitrag befasst sich mit dieser schrittweisen Umwandlung von Schwarzweiß in Farbe. Das Verfahren ist einfach; Photoshop ist ein sehr einfach zu bedienendes, populäres Programm. Und es gibt ähnliche, nicht schlechte. Wir haben unsere Bilder mit Adobe Photoshop CS3 gemacht und können dieses Programm nur empfehlen.

Auf die vielen anderen, komplizierteren Nachbearbeitungsmöglichkeiten gehen wir hier nicht ein.

Unser Beitrag soll allgemein verständlich sein. Nur wenige Passagen erfordern medizinisches Fachwissen.Bei den Stereo-Röntgenbildern allerdings gibt es nur wenige, die verstehen, was wir wollten.

Wir haben Lichtbilder und Röntgenbilder bearbeitet. Bei letzteren haben wir gerne “alte” verwendet, da uns auch die Medizingeschichte interessiert.

Dies ist eine Sammlung von Bildern. Die Reihenfolge ist manchmal etwas willkürlich.

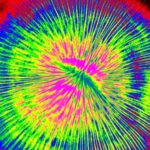

1. Artefakte, Zufälle

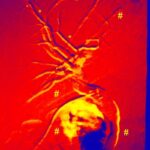

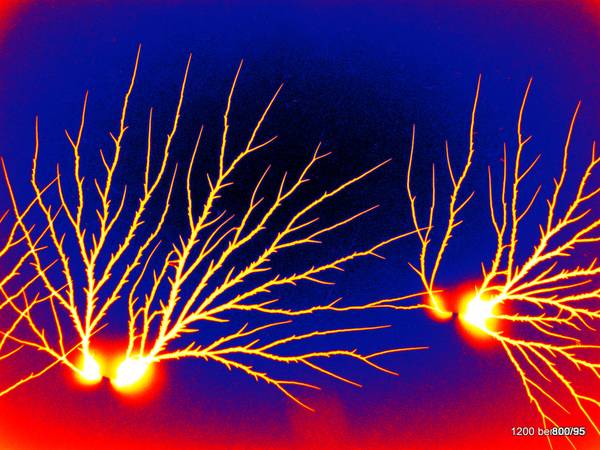

Bild 1 Elektrische Entladung auf dem Film in Farbe

1. Was ist das?

Ein Foto, also ein lichtoptisches Bild oder ein Röntgenbild?

Weder noch – und doch verwandt:

Es ist eine elektrische Entladung auf Film verewigt, ein Kunstprodukt, ein Artefakt. Das Ausgangsprodukt, der Film, ist ein klassischer Schwarzweißfilm. – Jeder, der mit Film arbeitet, hasst Artefakte. Sie verderben unsere Absicht, makellose Produkte herzustellen. In der Medizin können sie zu Fehldiagnosen führen. – Deshalb müssen wir sie kennen und vermeiden lernen. Als intellektuelle Herausforderung haben sie auch ihren Reiz.

Die Verzweigung ist im Original schwarz (auf hellem Grund).

Der elektrische Strom hat den chemischen Prozess in der Filmemulsion ausgelöst und in Gang gesetzt. Er hat, wie Licht und andere elektromagnetische Wellen, die Schwärzung des Films verursacht. Erst die Entwicklung macht die chemische Reaktion als Filmschwärzung sichtbar.

Die Übersetzung in Farbe erfolgte nun im zweiten Schritt:

Aus “Hell nach Dunkel” im Original wurde

in der Bearbeitung

Schwarz nach Blau, Violett, Rot nach Gelb und Weiß.

Das ist eine Farbtafel. Sie beansprucht unser Vorstellungsvermögen nicht allzu sehr. Die Schwierigkeit liegt in der Umkehrung:

Hell und dunkel sind im Original und in der Farbtafel vertauscht.

Zwei Punkte sollen bei allen folgenden Bildern stichwortartig angesprochen werden:

1. Ästhetik?

Ist das ansprechend? Ja! Durchaus.

2. didaktischer Wert der Farbgebung?

Gering!

Sammlungswert? Rarität? – Ja, bedingt. Unter den alten Bedingungen der Filmentwicklung gab/gibt es das häufiger.

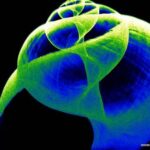

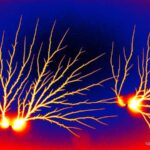

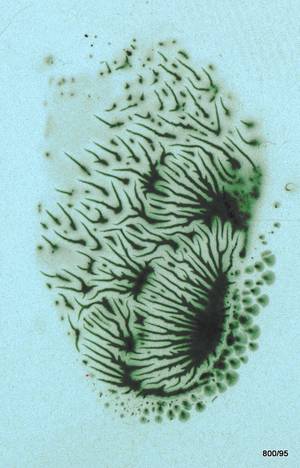

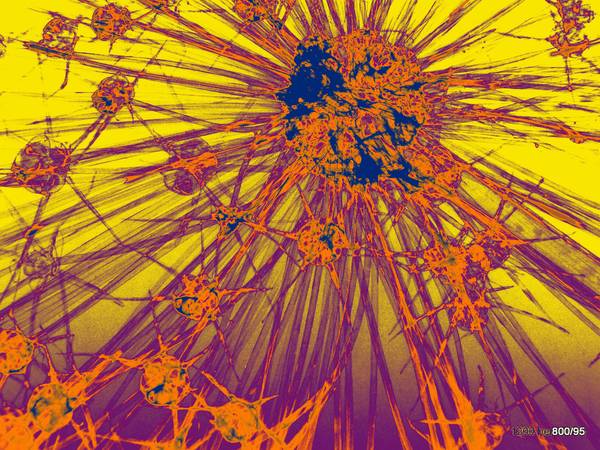

Bild 2a Wie ist die Entladung auf dem Film entstanden

2a. In Anlehnung an das vorangegangene Beispiel zeigen wir ein weiteres Rätsel im Original also ohne Farb-Bearbeitung.

Ist es ein Röntgenbild, ein lichtoptisches Bild? Tote Materie, eine botanische Struktur, ein Teil des menschlichen Organismus?

Keine dieser Lösungen trifft zu.

Es handelt sich um eine elektrische Entladung auf einem Film, die von einer Fingerspitze ausgeht.

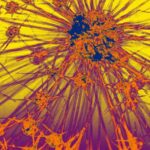

Bild 2b Gleiches Bild mit Farbe bearbeitet.

2b. Eine der vielen Farbvorstellungen, Varianten im Farbverlauf, die sich der Mensch ausdenken kann.

Ursprünglich eine elektrische Entladung, die von einer Fingerspitze ausging und zu einer ungewöhnlichen bizarren Struktur führte.

Farbtafel diesmal nur teilweise invertiert;

Hell nach Dunkel wird übersetzt in Gelb über Rot, Dunkelblau nach Hellblau.

Die Ästhetik ist gefällig.

Didaktisch? Eher verwirrend. Zu viel auf einmal. Oft ist das Original einleuchtender als raffinierte Nachbearbeitungen.

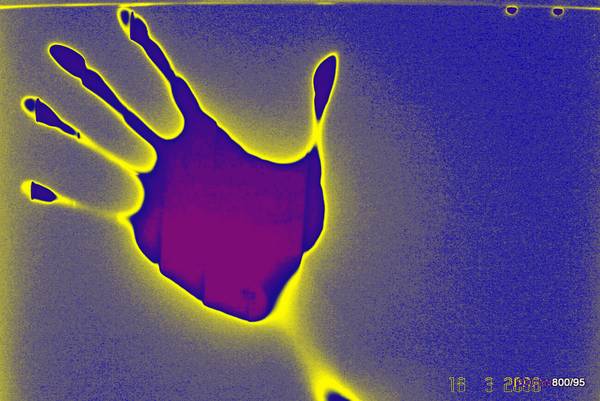

Bild 3 Lichteinfall in der Dunkelkammer .

3. Jemand hantierte in der Dunkelkammer mit einem Film und bemerkte, dass die Tür versehentlich kurzzeitig geöffnet worden war. Instinktiv hielt er seine Hand schützend über den Film.

Entwickelt zeigt der Film eine völlige Schwärzung, aber eine Abbildung (einen Schatten) der Hand. Diese ist für sichtbares Licht undurchlässig (auch in unserer Röntgennomenklatur wird die Abschwächung des Lichts als “Schatten” bezeichnet. Das ist eine Konvention, sinnvoll oder nicht).

Alles ist wie erwartet.

Einige Finger und der Unterarm liegen nicht fest auf dem Film auf und werfen nur einen kleinen “Schatten”, sind sozusagen “ausgedünnt”.

Was hat uns an diesem Bild gefallen (gilt für alle Bilder 1-7)?

Die Beiläufigkeit. Es ist die Dokumentation eines Zufalls.

Das Bild hat keine Idee, kein Ziel. Der Zufall kann ein phantasievoller Künstler sein.

Wie wurde im nachhinein “Farbe” angewendet?

Schwarz ist Blau,

am Rande von Schwarz – also bei mittlerer Schwärzung – geht es in Gelb über, bei Helligkeit geht die Farbe über in Blau und weiter nach Violett.

Also eine komplizierte Farb-Umsetzung.

Wir stellen in diesem Beitrag bei jedem Bild 2 Standard-Fragen:

Was bringt die Farbe an Information? Wenig.

Was trägt Farbe zur Ästhetik bei? Sie bestärkt die Absichtslosigkeit, den chaotischen Charakter (einen Aspekt, den wir bei den Bildern 1-7 finden).

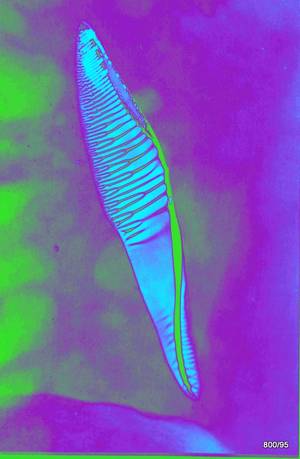

Bild 4 Wie entstand dieses Bild ? Defekte Film-Entwicklung?

4. Es handelt sich um einen Film mit einer dicken Emulsion. Die Emulsion spielt eine Rolle.

Die Lösung des Rätsels ist schwierig, leichter zu ertasten als zu sehen.

Ein Weichtier? Ein Urstromtal?

Es ist ein Artefakt durch Schmelzen der Filmemulsion in einer defekten Entwicklungsmaschine. Den Artefakten möchten wir weitere Beiträge widmen; Das Wissen um bestimmte Arten von Artefakten ist mit dem Ersatz der Filmentwicklung verloren gegangen. Man sollte sich daran erinnern.

Artefakte treffen uns überraschend; sie haben nichts Geplantes, nichts Intellektuelles; es ist das Zufällige, das Überraschende, das Geheimnisvolle.

Bei Sofortbildkameras hat sich eine Art eigene Kunstform entwickelt, bei der mit Entwickler und Fixierer in das noch nicht ganz sichtbare Bild hineingemalt wird.

Hier: Farbverläufe von Grün über Blauviolett zu Violett.

Ästhetik? Unbestreitbar.

Didaktischer Wert? Gering.

Sammlungswert? Eine sehr seltene Beobachtung, die dem Gedenken an den Vater und Großvater der Autoren H.G. Schmitt gewidmet ist. Dieser war ein Meister bei der Vermeidung von Artefakten.

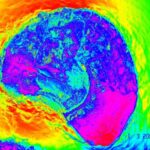

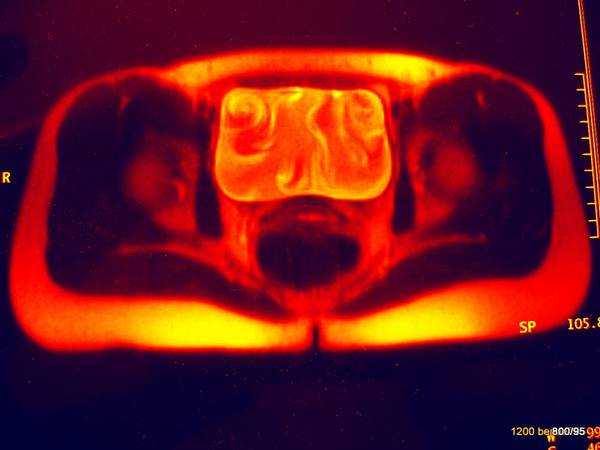

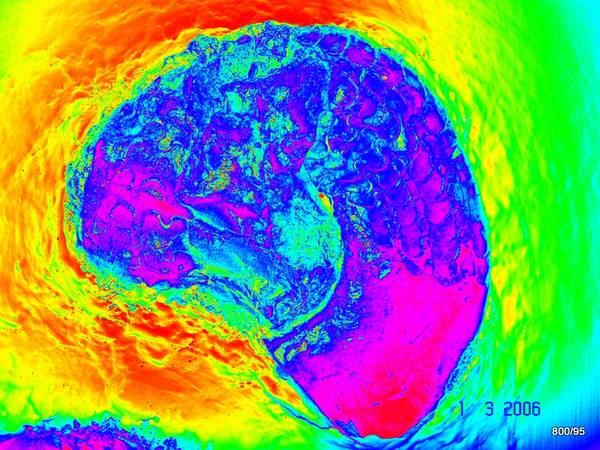

Bildm 5 Merkwürdige Strukturen in der Harnblase?

5. Offensichtlich ein MR-Bild (Magnetic Resonance = Kernspintomographie). Die Auflösung wurde bei der Darstellung vernachlässigt zugunsten der merkwürdigen Strukturen in der Harnblase.

Was ist das in der Blase?

Lösung: Ein Strömungsphänomen, der “Strahl” des Kontrastharns aus den Harnleitern, erzeugt spiralförmige, wellenartige Strukturen im Flüssigkeitsraum der Harnblase.

Das Farbfenster wechselt von schwarz-blau über rot nach gelb.

Ästhetik? Die Struktur ist so ungewöhnlich, dass sie die Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Didaktisch? Keine neuen Informationen. Strömungsphänomene sind auch aus der Neuroradiologie (Liquor) bekannt. Man kann das oben gezeigte Phänomen auch sonographisch sehen, z.B. wenn der Fluss vom Harnleiter in die Blase sehr stark ist.

Insgesamt ist es doch unglaublich, dass wir etwas sehen, was es in “Form” gar nicht gibt (?), sondern nur als “Funktion”. (Ähnlich begeistert sind wir vom Farbdoppler-Ultraschall!).

Das Virtuelle im Bild?! Oder ist ein jedes Röntgenbild, MR-Bild, Sonographie-Bild ein virtuelles Bild? Etwas was es auf der Welt nicht gab, was erst durch schöpferischen Geist entstand?

(Nachlesen bei Paul Gelinsky: das Virtuelle im Röntgenbild)

2. Objekte, Licht und Röntgen

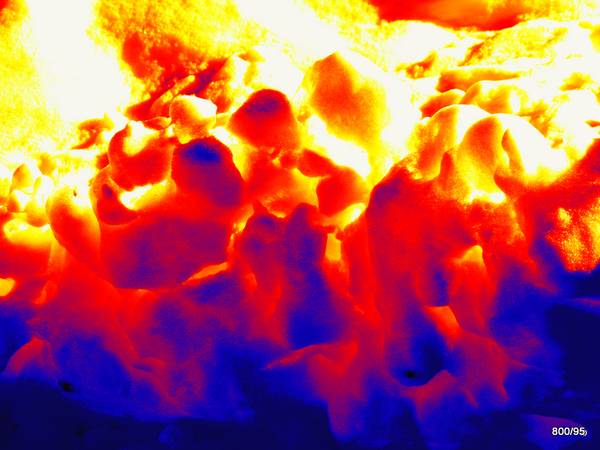

Bild 7 Schnee am Wegesrand?

7. ein einfaches Motiv. Seine einzige Besonderheit ist der Kontrastreichtum.

Dieser Schnee wird von der Sonne teilweise beleuchtet und teilweise durchleuchtet. Fotos von durchsichtigen Objekten haben eine Verwandtschaft mit Röntgenbildern…

Der Kontrast lädt dazu ein, ihn in Farben umzusetzen. Diese Umwandlungen können leicht oder schwer verständlich, sinnvoll oder unsinnig sein.

Hier ein Fenster, das es dem Auge leicht macht:

Von dunkel nach hell; blau-rot-gelb. Das ist wie beim Feuer, nur auf der “kalten” Seite ist Blau.

Damit es noch leichter zu verstehen ist, haben wir auf der “dunklen Seite” noch ein “Schwarz-Blau” und auf der “hellen Seite” noch ein “Weiß” hinzugefügt.

Dieses Bild will das “Unwirkliche” zurückhalten und verständlich bleiben. Ein Künstler würde mehr riskieren.

Ästhetisch? – Gefällig.

Information? – Wenig.

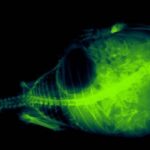

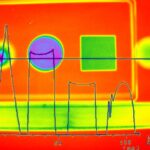

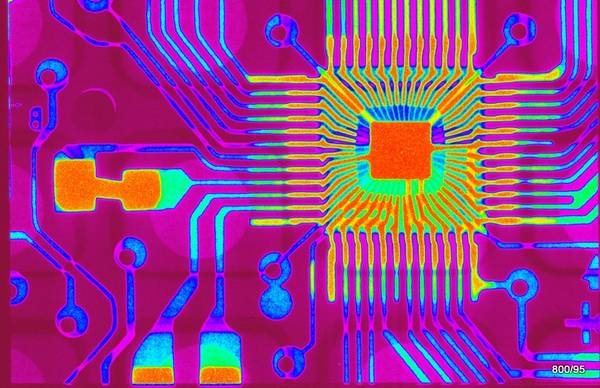

Bild 8 elektronisches Element aus dem Abfall. Welche Methode?

8) Zuerst war es nur ein Röntgenbild (zur Erinnerung an David Hume).

Objekt: Ein elektronisches Element aus dem Müll. Größe 2,5 x 1,5 cm, aufgenommen bei 30 KV. Was sind KV?

Bei Röntgenstrahlen haben wir unterschiedliche Lichtqualitäten (nicht nur unterschiedliche Lichtintensitäten). Die unterschiedliche Qualität (oder nennen wir es “Art”) wird ganz gut definiert durch KV = Kilovolt = unterschiedlich durchdringendes Röntgenlicht. 30 KV ist “schwach”, “bleibt leicht stecken”, macht jedenfalls “schönen” Kontrast, weil es (unterschiedlich) teils sehr intensiv abgeschwächt wird.

Die Farbübersetzung macht die hellsten Bildbereiche orangerot,

Schwarz wird violett.

Dazwischen geht es über Blau nach Grün ins Gelbliche.

Ästhetisches Urteil? Das Bild gefällt uns.

Auch wenn wir die Information dieser Schaltung nicht verstehen, begreifen wir, dass sich jemand den Kopf zerbrochen hat, um etwas Funktionierendes zu konstruieren. Gefallen” ist ein schwacher Abglanz des vollständigen Verstehens. Wenn wir etwas “schön” finden, beginnen wir gerade zu begreifen, dass dahinter ein großer Gedanke steht.

Etwas kann also gefallen, obwohl wir es noch nicht verstehen. Das ist die Teleologie der Ästhetik: Schönheit (die wir empfinden) ermutigt uns, dem Geheimnis nachzuspüren, auch wenn wir es nie verstehen werden. Die Theologie denkt ähnlich wie diese Teleologie.

Künstliche Intelligenz begreift das einfach nicht und will mir dauernd eine dümmliche Vereinfachung aufdrängen.

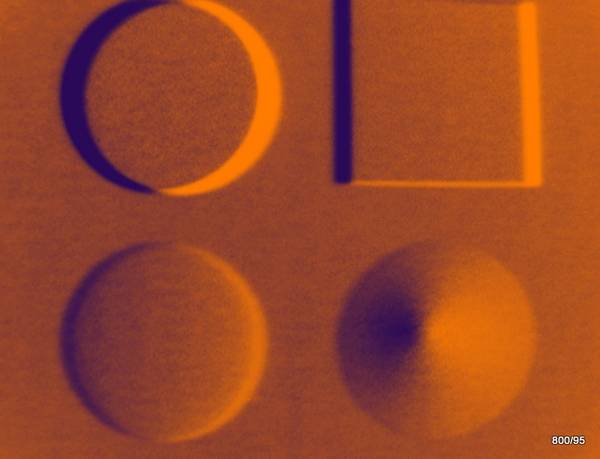

Bild 9a Original-Röntgenbild vor der Anwendung eines Tricks war erschreckend nutzlos was die Erkennbarkeit der Objekte betrifft

9a. Vier geometrische Körper im Röntgenbild allerdings nach einer Modifikation.

Das geröntgte Objekt hatte den großen Vorteil, dass wir es mit den Augen betrachten konnten. Wir kannten also die Lösung. Wir wollten wissen, wie informativ ist das Röntgenbild; es ist eine Katastrophe: Einer der Körper sieht viereckig aus, die anderen drei sind ununterscheidbare, “schmutzige” runde Flecken.

Auf dem Röntgenbild ist nicht zu erkennen, dass es sich bei den drei runden Flecken um einen Kegel, eine Kugel und einen Zylinder handelt. Die Röntgentechnik schneidet bei diesem grundlegenden Versuch also sehr schlecht ab!

Was kann man tun, um dieses logische Problem auch mit Röntgenstrahlen zu lösen?

Die (berühmten) “zweite Ebene” bringt die Lösung!

Wir wollten nicht diesen Weg, sondern eine ungewöhnliche, aber ebenfalls zielführende Lösung wird demonstriert:

Der Röntgenblick mit zwei Augen.

Wir sehen das Objekt nicht aus einem um 90° veränderten Blickwinkel, wie bei der klassischen “zweiten Ebene”, sondern aus einem um ca. 3° veränderten Blickwinkel (wie mit dem rechten und dem linken Auge).

Subtrahiert man die beiden Bilder, so ergeben sich merkwürdige Unterschiede im Schatten dieser Körper. Das Ergebnis wurde in 9a gezeigt.

Ein ähnlicher Effekt lässt sich

auch durch die Subtraktion eines Bildes und eines leicht verschobenen Bildes erzielen.

Wir bevorzugen die erste Methode (kleine Winkeldifferenz) aus Gründen, die wir in den Fällen 28-30 erläutern.

Jedenfalls: Drei dieser 4 Körper sind rund; einer davon ist flach (=Zylinder); einmal ein Kegel und einmal eine (Halb-)Kugel. Der vierte Körper ist ein Würfel.

Farbskala dunkel-hellbraun, wenig abweichend vom Schwarz-Weiß-Bild.

Didaktisch? Zumindest die Mathematik dahinter ist wichtig!

Die Farbgebung hilft ein wenig, sich dieses mathematische Objekt einzuprägen.

Andererseits: Ein Bild, das so viel geistige Vorarbeit erfordert, kann durch Farbe nicht viel besser werden.

Künstliche Intelligenz weigert sich hier weiter mitzuarbeiten; es ist besser einen Schimpansen um Rat zu fragen.

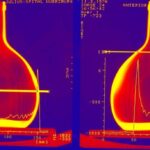

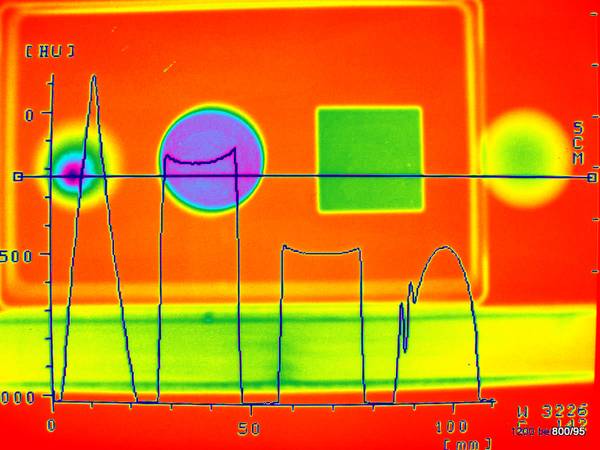

9b Dieselben Objekte auch als Röntgenbild. Aber mit einer komplizierteren Farbskala bearbeitet und mit einer automatisierten Auswertung: dem Profil.

Wir brauchten diesen Trick mit der Subtraktion zweier Bilder nicht unbedingt, wir könnten auch ein einziges Bild digital nachbearbeiten.

Hier haben wir die vier Körper etwas anders angeordnet.

Durch die vier Körper wird ein “Profil” gelegt,

aufgetragen: Strahlabschwächung gegen einen Abstand. Das Ergebnis heißt “Profil”; es zeigt, wie sich die Form der Körper unterscheidet.

Ist es eine Überforderung für den Leser, dass das Ganze noch einmal eingefärbt wird? Die Farbtafel geht von

Dunkel nach Hell über

Rot – Gelb – Grün – Hellblau – Violett – Dunkelblau.

Wir sehen es auch auf diesem “eingefärbten” Bild im Nachhinein,

ganz links der Kegel, ganz rechts die Halbkugel (oder Kugel).

Nutzen der Farbe? Gerade diese vielfältige, vom Schwarz-Weiß-Schema abweichende Farbgebung könnte helfen, die Unterschiede der ursprünglichen Grauwerte zu erkennen. Diese waren im Original nur schwer auszumachen. Dieser subjektiven Einschätzung kann widersprochen werden und die Farbgebung als unsinnig, da nicht zielführend beurteilt werden.

Bild 10 Was ist das Schalenzeichen ?

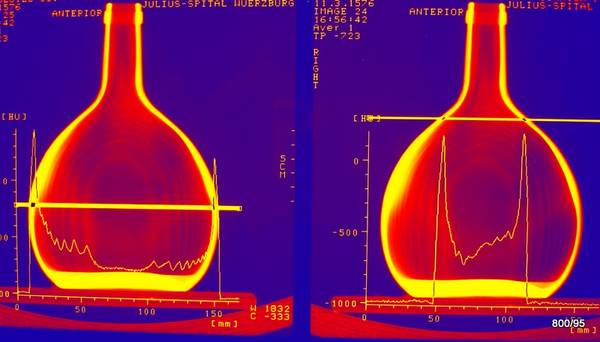

10. offensichtlich ein Bocksbeutel (fränkische Weinflasche). Computertomographie oder Röntgenbild?

Irgendwo dazwischen. Es ist eine Addition von 9 CT-Schichten.Die Summation der Schichtbilder ergibt ein “Röntgenbild”;

die Summation einer CT-Untersuchung eines Schädels ergibt ein schönes Röntgenbild dieses Schädels).

Es ist klar, was dieses Bild zeigen soll.

Das Schalenzeichen (siehe auch die nächsten beiden Fälle 11 und 12, siehe “05 Pleura”):

Die tangential getroffene Wand einer Schale addiert ungleich mehr Masse als die orthograd durchstrahlte Wand. “Orthograd” bedeutet, dass der Strahl senkrecht auf die Wand trifft.

Dieses Phänomen ist in der unbelebten Natur, in der belebten Natur ,,so auch in vielen Bereichen des menschlichen Körpershäufig zu beobachten. Die Stärken und Schwächen des Röntgenverfahrens lassen sich nur verstehen, wenn man das Schalenzeichen gut kennt (siehe unseren Beitrag 05 Pleura II).

Farbübersetzung dient jetzt nur dazu, das Phänomen etwas interessant zu machen: von blau über rot zu gelb. Diese Farbtafel ist einleuchtend, sie hat nichts Geheimnisvolles oder Schwieriges an sich.

Ästhetische Bewertung?Bringt Leben in die Demonstration (?).

Diagnostischer Nutzen der Farbgebung? Allenfalls gering.

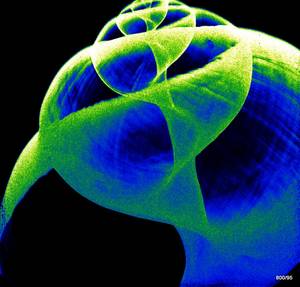

Bild 11 leeres Haus einer Weinbergschnecke,

11. Röntgenbild, Film-Folien-Kombination, 32 KV (Kilovolt), unterbelichtet, dosisarm, daher (und wegen der Aufnahme mit geringer Pixelzahl) stark verrauscht.

Farbübersetzung:

Von dunkel nach hell

von Schwarz, Blau, Grün, Gelb nach Weiß.

Trotz der scheinbaren Einfachheit ein Beispiel für eine bereits komplexe, wahrnehmungspsychologisch anspruchsvolle Farbtafel. Im Original dominiert die Schale: Wir sehen die Kalkwand vor allem dort, wo sie tangential getroffen wird. Die ortograd getroffene Wand tritt im Original in den Hintergrund oder ist ganz unsichtbar. Nicht so in dieser Farbtafel: Die scharfen blauen Linien, z.B. im Helicotrema, sind nicht so total dominant wie im Original-Röntgenbild.

Die Schale, z.B. unten links, wird im Original bei mittlerer Belichtung völlig überstrahlt. Hier wird die geringe Abschwächung auch dieser orthograd durchstrahlten Schalenteile durch die Fensterwahl hervorgehoben.Ist das nur Täuschung?

Ästhetisches Urteil? Schönes Bild mit Einblick in die Architektur.

Didaktischer Wert der Farbgebung? Relativ hoch; hier ist die Farbgebung keine Spielerei, sondern hilft bei der Demonstration.

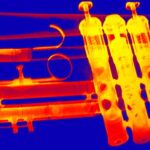

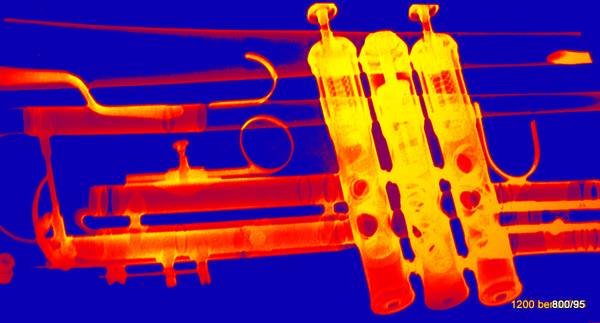

Bild 12 Röntgenbild einer Trompete.

12. 90 KV (das Blech braucht höhere KV-Zahl als ein Schneckenhaus), Film-Folien-Kombination (solche dosissparenden Maßnahmen wären hier verzichtbar).

Klassische Farbgebung (Übersetzung) von dunkel nach hell: blau-rot-gelb.

Ein Standardfenster, das sich nicht unrealistisch weit vom klassischen Schwarz-Weiß-Eindruck entfernt; das Verfremdungen vermeidet.

Der Schaleneffekt (siehe 10 und 11) wird eindrucksvoll demonstriert, insbesondere in dem sich erweiternden Trompetenrohr, das oben im Bild und weiter links zu sehen ist. Bestimmte Blechteile scheinen zu fehlen.

Im Bereich der Ventile sehr starke Strahlungsabschwächung durch sich überlagernde Teile. Das mittlere Ventil ist eingedrückt. Ist es eine B- oder eine C-Trompete?

Ästhetik? Positiv.

Didaktischer Wert der Farbe? Allenfalls gering.

3. Natur, Licht und Röntgen

Bild 13 Fossil im Kalkstein. Grundlage: Lichtoptisches Bild.

13. Foto eines Ammoniten aus Gundelsheim am Neckar. Jura, 60 Millionen Jahre alt (sehr jung im Vergleich zu Trilobiten und Korallen aus dem Devon).

Farbübersetzung mit einem “Regenbogen

von dunkel nach hell

über Rot-Violett-Blau-Grün-Gelb wieder zu Rot – (genauer erklärt bei 19b).

Ästhetik? Gut.

Gewinn durch Farbe? Die Versteinerung – eingebettet in Stein – ist farblich gut abgegrenzt. Innerhalb der Versteinerung hebt sich der Bereich der Luftkammern (Lobenlinien, ein Fachbegriff aus der Paläontologie) farblich von der “Wohnhöhle” (rot-violett) ab. Die Farbgebung hat einen mäßigen didaktischen Wert, ist mehr eine Spielerei.

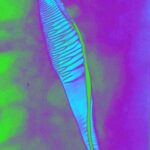

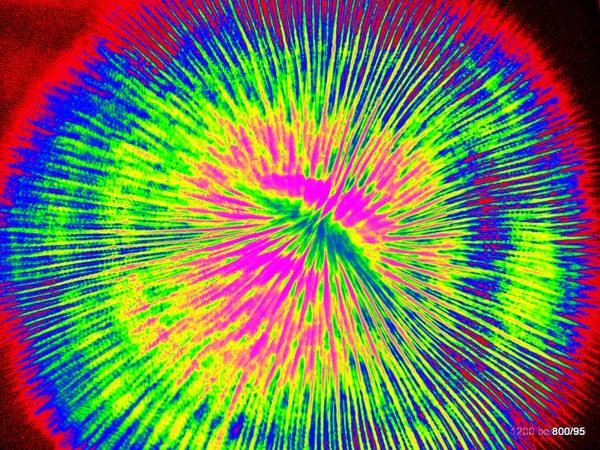

Bild 14 Ursprünglich: Röntgenaufnahme einer Distel.

14. Das getrocknete Pflanzenmaterial bot bei 28 KV (selbst bei so niedriger KV!) eine geringe Strahlenschwächung und ergab somit auf dem Film einen schlechten Kontrast –

Deshalb wurden die Dichteunterschiede künstlich erhöht, indem die Pflanze mit einem Jodhaltigen Kontrastmittel besprüht wurde. Ein alter Trick.

Wieder wurde die beliebte Farbumwandlung gelb-violett-orange-dunkelblau durchgeführt. (20b, 27, 33a)

Ästhetik? Interessant.

Gewinn durch Farbgebung? Überraschenderweise ja!

Wobei nicht ganz klar ist, ob dieser Gewinn durch die Farbgebung oder überhaupt durch die digitale Nachbearbeitung zustande gekommen ist.

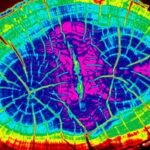

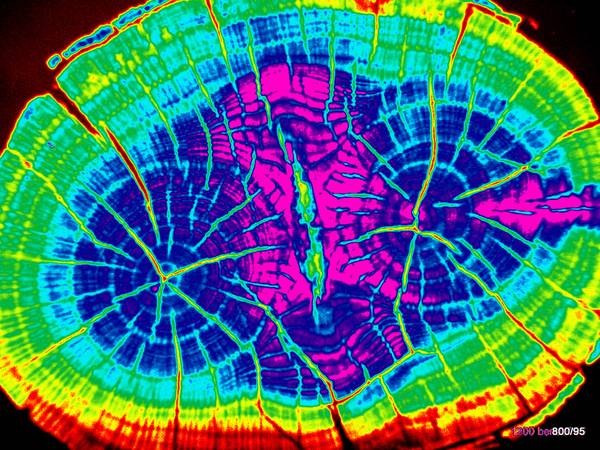

Bild 15 Was ist das?

15. Querschnitt durch einen Baumstamm mit zwei Wachstumszentren;

also in der Nähe einer Azfzweigung “geschnitten”.

Mit welchem Verfahren wurde geschnitten?

Nichtinvasiv mit der Computertomographie (CT).

Bildqualität mäßig. Dem Untersucher ging es darum, das Verfahren zu demonstrieren, nicht um eine bessere Auflösung. Daher wurde auch eine ungewöhnlich dicke Schicht von 10 cm eingestellt, 120 KV, 40mA (sehr niedrig!). Gerade bei einem toten Objekt wäre man frei gewesen, mit einer sehr niedrigen Schichtdicke und einer hohen Dosis eine “schönere” Bildqualität zu erzeugen.

Beim Patienten gilt diese Regel sehr wihl: Hoher Kontrast (Lunge, Knochen) braucht wenig Dosis.

Die Übersetzung in Farbe folgt einem nicht unbekannten Muster: Von Schwarz zu Weiß

von Schwarz nach Rot, Gelb nach Grün, über Blau nach Violett.

Wenn man die Farbskala kennt, versteht man besser, wie die Dichte der Baumstruktur nach innen zunimmt

Ästhetik? Ansprechend, Tendenz zum Kitsch.

Informationsgewinn durch Farbe? Fast keiner. Eher ein Verlust an Detailstruktur.

.

Bild 16 Zugrundeliegend ein Röntgenbild. Was ist das?

16. Koralle aus unserer Zeit, kein Fossil (= rezent).

Das Objekt hat einen Durchmesser von 20 cm und wiegt 500 g. Keine Schichttechnik sondern Konventionelles Röntgen 70 KV, 20 mAs (Milliampere x sec), Film-Folien-Kombination (wäre bei einem Objekt nicht vorgeschrieben).

Färbung von schwarz nach weiß =

Schwarz-Rot-Blau-Grün-Violett (etwas unkonventionell in Kreisen der Freunde des farbigen Röntgenbildes).

Ästhetik?

Ansprechend, schön.

Diagnostischer Gewinn durch Einfärbung? Fast keiner.Wer in der Gewichtung von Grauwerten nicht geübt ist, hat es mit diesen farbigen Bildern leichter. Aber nur, wenn er den Farbverlauf kennt. Die Farbe sagt uns, dass der Körper in der Mitte dicker/dichter ist als an den Rändern.

( = Summationseffekt; siehe unseren Beitrag “05 Pleura II”)

Bild 17 Röntgenaufnahme eines schwangeren Meerschweins.

17. Übersichtsradiogramm. also gewöhnliche Röntgenaufnahme. 34 KV, Film-Folien-Kombination.

Als zufälliger Nebenbefund: Gravidität.

Farbskala ersetzt weiß durch gelbgrün; schwarz bleibt schwarz.

Einfache Farbskala; erinnert an ein Durchleuchtungsbild vor der Entwicklung von Bildverstärkern.

Ein echtes Durchleuchtungsbild muss man sich jedoch “invertiert” vorstellen: Dort “opalisieren” die hier dunklen Bereiche; die Knochen verursachen echte (also schwarze) “Schatten”.

(In der Radiologie verwenden wir diese uralten paradoxen Bezeichnungen: Wir nennen etwas ganz “Helles im Bild” einen “Schatten”; warum, wird in “09 Pleura II” erklärt).

Ästhetik? Die Farbgebung weicht nur geringfügig vom Original ab.Der ästhetische Reiz des Originals wird also weder verbessert noch verschlechtert.

Didaktischer Wert der Kolorierung? Gering.

Es gibt übrigens noch einen weiteren Beitrag, der sich mit der Bearbeitung von Bildern beschäftigt (16). Dort wird die Frage gestellt: Was passiert, wenn wir Farbe von Farbe abziehen? Die Ergebnisse sind komplex und ziemlich beeindruckend.

4. Landschaft, Architektur

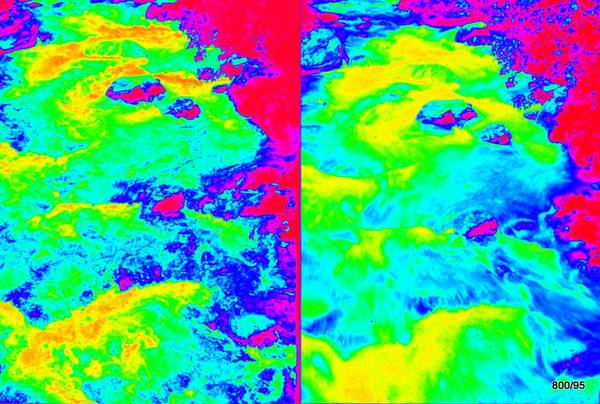

Bild 18a Gebirgsbach. Linkes und rechtes Bild sind identisch bis auf ??

18 a. Um die Wirkung von Farbveränderungen zu untersuchen braucht man Bilder; es müssen keine Röntgenbilder sein.

Bergbach in Graubünden. Tageslicht.

Linkes und rechtes Bild sind fast identisch projiziert. Aber:

Links Belichtungszeit 1/ 250 sec,

rechts 1/ 2 sec.

Das rasch fließende Wasser macht bei der langen Belichtungszeit rechts deutliche Bewegungsunschärfe. Wie kommt diese bei der Anwendung einer Farbskala heraus?

Bild 18b Die Farbgebung, obwohl beidseitig identisch angewendet, wirkt auch auf den Bildeindruck

18 b.Da wir die Ausgangsbilder kennen, wissen wir, welche Bedingungen gegeben sind:

Die Farbskala ist identisch; violett, blau, grün, gelb, rot. Der Unterschied zwischen dem rechten und dem linken Bild liegt nicht in den Farben, sondern in der Struktur .Das rechte Bild hat ruhigere, verwaschene Konturen. Man könnte darüber diskutieren, warum der rechte obere Bildrand eine Ausnahme von dieser Beobachtung darstellt.

Ästhetik? Nicht uninteressant.

Zusätzliche Information durch Farbe? Wenig.

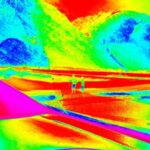

Bild 19a Schneelandschaft im Oberengadin. wie wurde die Farbgebung künstlich verändert?

Farbskala: schwarz, rot, gelb, weiß.

Manche nennen es “heißes Eisen”.

Auf eine Schneelandschaft angewendet, erzeugt diese Farbgebung ein Paradox. Der Schnee scheint sich in glühenden Sand zu verwandeln. Die Äste, teils hell, teils dunkel, wirken durch den übertriebenen Kontrast übermäßig räumlich.

Ästhetik? Interessant.

Didaktisch? Solche Bearbeitungen sind nicht selten. Sie führen immer wieder zu Diskussionen über das weite Feld zwischen Kunst und Kitsch?

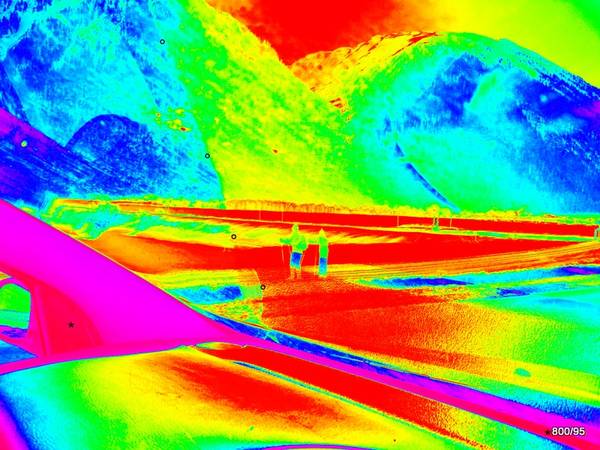

Bild 19b zwei Menschen im Schnee (Graubünden).

19b. Ein missglückter Schnappschuss durch die Windschutzscheibe eines fahrenden Autos.

Schlechte Bilder sind gut für solche Nachbearbeitungen: Gelegenheit, etwas Schlechtes (sogar etwas Kontrastarmes, etwas Überbelichtetes) aufzuwerten.

Das einzig Gute am Original ist der starke Kontrast. Schlecht sind die Unschärfe und die Artefakte:

° markiert eine Spiegelung.

Diese Farbtafel ist viel komplizierter als die vorherige. Von dunkel nach hell:

Rot, Violett, Blau, Grün, Gelb, Rot.

Dieses “Regenbogenspektrum” nimmt dem Bild das einzig Schöne: den Hell-Dunkel-Kontrast, verleiht ihm aber Lebendigkeit (im Gegensatz zur eher starren Landschaft).

Die Farbe macht aus einem schlechten Foto ein unwirkliches, aber manchmal ein lebendiges Plakat. Zugegeben: Im Atelier herrscht die Freiheit

Ob es “schön” ist?

Die “Schockfarben” sind ein “Hingucker”.

Hell-Dunkel wird zerstört und durch Farben ersetzt (nur bei Hell zu Dunkelblau bleibt etwas von der ursprünglichen Schwarz-Weiß-Logik erhalten).

Besonders paradox ist, dass Rot 2x vorkommt: für ganz dunkel und für ganz hell. Das mit * markierte Rot ist im Original ein schwarzer Schatten. Das Rot oben zwischen den Bergen bedeutet dagegen gleißende Helligkeit.

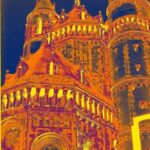

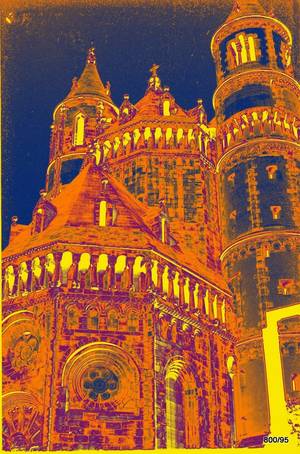

Bild 20a Der Dom zu Worms am Rhein; Westchor. Grundlage: Foto bei Tageslicht

20 a. Anwendung einer einfachen Farbtafel: blau-gelb-blau,d.h. ganz helle und ganz dunkle Bildbereiche – Himmel und Fensternischen – werden blau, heller beleuchtete Wandteile gelb dargestellt.

Es entsteht ein geheimnisvoller Bildeindruck, der sich weg vom ganz Hellen und Leuchtenden und hin zu den mittleren Helligkeiten orientiert. Genauer gesagt wird ein Blau-Gelb-Übergang zwischen zwei mittleren (aber unterschiedlichen) Helligkeiten erzeugt.

Die hohen Seitentürme haben nach der Renovierung in den letzten Jahren einen recht hellen Putz. Dieser wird in diesem Verlauf unterdrückt (= unauffälliges Blau).Warum hat der Nordwestturm ein gotisches Fenster? Er ist in der Gotik eingestürzt und wurde wieder aufgebaut. –

Der ganze Chor war Anfang des 20. Jahrhunderts einsturzgefährdet, wurde als nationales Kulturgut anerkannt und mit “höchster” Unterstützung des Kaisers von einem Darmstädter Professors restauriert. Dieser stellte einen jungen Architekten, August Buxbaum, in sein Team ein. Als dieser auf die Gerüste kletterte und die Steine nummerierte, wuchs seine Bewunderung für das Bauwerk. In dieser Zeit entstanden seine Zeichnungen von”Rekonstruktionen” der Stadt Worms. –

Die Fassade, die unzählige Male abgebildet wurde, wurde im August 2009 als Kulisse für die Nibelungenfestspiele noch einmal einem großen Fernsehpublikum präsentiert.

Ästhetik der Bearbeitung? Aus künstlerischer und architektonischer Sicht lässt sich darüber streiten.

Bild 20b Neue, schon genannte Photoshop-Verlaufsumsetzung (14; 27)

20b. Gelb- Violett- Orange- Blau.

Dieser Verlauf stellt die Dinge auf den Kopf, verzerrt Helligkeiten und Farben. Die Schatten des Gebäudes springen in grellem Gelb hervor, während der helle Mittagshimmel in schmutzigem Graublau verschwindet.

Das Bild suggeriert eine nächtliche Beleuchtung aller Nischen und Fenster, einschließlich der geheimnisvollen durchbrochenen Kugeln auf den Kegelspitzen der Dächer. Nur hat diese Beleuchtung nicht stattgefunden; es ist ein Effekt der Bearbeitung.

Das Mauerwerk erhält eine lebhafte Struktur zwischen Violett und Orange.

Ästhetisch? Bemerkenswert.

Didaktisch: Es regt zum Nachdenken über Licht und Schatten, über das Reale und das Irreale in der Bildgebung an.

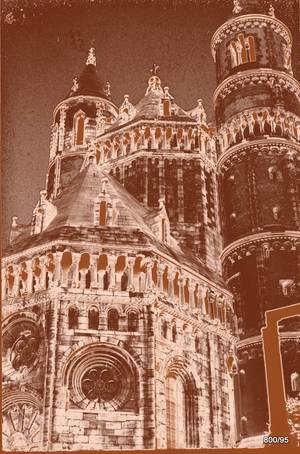

Bild 20c Eine dritte Farbumwandlung des Domes zu Worms

20c. Diese Farbtafel wurde von Photoshop mit dem Namen “Kupfer” kreiert.

Ausgehend von Schwarz geht es über Braun zu Hellbraun, dann wieder zu Braun und schließlich zu Hell. Eine Provokation für alle klassischen Vorstellungen von Farbe und von Stein. Es kommt der Vorstellung von glänzendem Metall sehr nahe.

Zwischen den Brauntönen liegt ein heller Farbstreifen, und es gibt drei Übergänge von hell nach dunkel. Dadurch entsteht eine Strukturvervielfachung, die an eine seltsame, wie sie bei glänzenden Gegenständen auftritt. Das ist das krasse Gegenteil eines “Scherenschnitts” mit seinem klaren, messerscharfen Schwarz-Weiß-Übergang.

Ästhetisch? Gewagt.

Didaktisch? Nicht ohne interessante Aspekte.

Liebe Leserinnen und Leser! Beachten Sie bitte auch einen weiteren Beitrag (16), der einen Schritt weitergeht in der kunstvollen “Manipulation” von Bildern. Das Stichwort heißt “Subtraktion”.

Weiter in diesem eitrag zu “Mensch, Licht und Röntgen”

5. Mensch, Licht und Röntgen

Bild 21 Skizze vor der Verlaufsumsetzung in Farbe. Hommage an Röntgen anlässlich des 100. Jahrestages seiner Entdeckung 1995

21b.Hier erkennt man, dass es sich um W.C. Röntgen handelt. Die Bildentstehung ist etwas kompliziert. Felderhoff hat die Büste von Röntgen geschaffen (es wurden mehrere Exemplare in Bronze gegossen).

Einer der Autoren (tätig in unmittelbarer Nachbarschaft zum Ort der Entdeckung der Röntgenstrahlen) wollte zu einem Jubiläum ein Röntgenbild von Röntgen anfertigen. Die Bronze-Büste bestand aus zu dickem und dichtem Metall. So hat er mit verdünntem Röntgekontrastmittel eine Skizze auf Papier angefertigt. Jetzt war der Kontrast etwas schwach. So wurde

das Papier in die Schichtebene eines Computertomographie-Gerätes gelegt und mit Röntgenstrahlen ein Bild von Röntgen gewonnen. Es ist sehr untypisch für ein Röntgenbild, da das, was vorne ist, die Nase und Teile des Bartes hell leuchten, während das, was hinten ist, im Schatten liegt. Das sind “lichtoptischen” Kriterien; sie stammen vom Zeichner.

Schmitt stellte dieses Bild seinem Buch “100 Jahre Röntgen – 100 Rätsel” voran.

Bei einem Festakt der Staatregierung mit dem Bundespräsidenten in der Neubaukirche wurde im Festvortrag auch dieses Bild gezeigt.

Wir haben auch dieses Bild (21) mit einer Farbtafel bearbeitet. Es war so schlecht, dass es höchstens als Beispiel für eine missglückte Farbgebung hätte dienen können. Es wird nicht gezeigt.

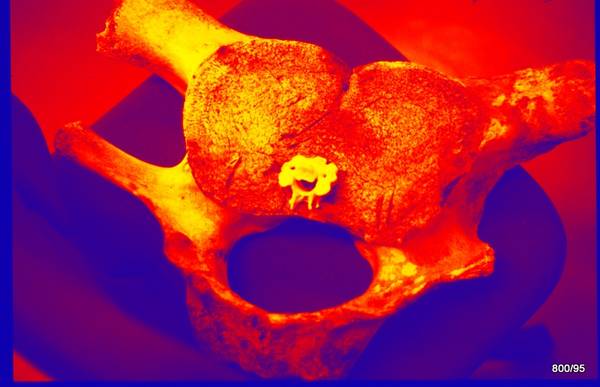

Bild 22 ein Foto vom Wirbel eines Grönlandwals und dem entsprechenden eines Menschen ist Grundlage der Farbbearbeitung

22. Jeweils der 2. Halswirbel (Axis). Lichtoptische Aufnahme. Dann die aus den Fällen 7; 10 und 12 bereits bekannte Farb- Verlaufsdarstellung.

Werden bei uns öfter Grönlandwale geröntgt? Ja! – Ganz im Ernst: Wir Menschen sind zwar viel kleiner, aber mit dem Wal schon sehr verwandt, ja und mit unzähligen anderen Wesen auch. Zum Teil noch viel näher. Unsere Wertschätzung der Artgenossen sollte sich nicht darauf beschränken, ihre Wirbel einzusammeln, im Rucksack irgendwohin zu tragen und zu röntgen. Und am Ende bunte Bilder davon zu machen, als wären sie für ein Poesiealbum für Wale und Menschen bestimmt.

23a. Zwei menschliche Wirbel L 4 und L5 sind durch eine Rotationsbewegung luxiert. Die Dornfortsätze stimmen noch überein, ebenso die kleinen Wirbelgelenke, aber die Wirbelkörper sind in seitlicher Richtung verschoben. Entsprechend passen die Spinal-Kanäle auch nicht mehr gut.

Es besteht ein Verschleiß in den kleinen Wirbelgelenken.

Daher kommt wahrsccheinlich die krankhafte Beweglichkeit: Der Wirbelkörper des einen Wirbels kann gegenüber dem des anderen zur Seite herausgedreht werden. Der Drehpunkt liegt weit hinten (dorsal), fast im Dornfortsatz. Der Schaden in den kleinen Gelenken bekommt auch der Bandscheibe nicht gut, sie verschleißt. –

Oder aber die Degeneration der Bandscheibe war zuerst da und war die Ursache für diesen Verschleiß der kleinen Wirbelgelenke und die krankhafte Beweglichkeit.

Um es besser sichtbar zu machen, wurde der eine Wirbel hell, der andere Wirbel dunkel gefärbt. Wie ist das möglich? Ein Wirbel ist als Positiv, der andere als ein Negativ dargestellt. Das Zauberwort heißt Subtraktion. Nicht zwei Wirbel wurden elektronisch addiert, sondern der eine vom anderen subtrahiert: so ist der eine hell der andere dunkel.

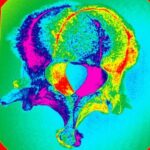

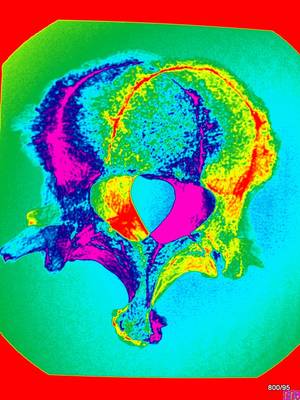

Bild 23b. Wie stellt sich das Phänomen dar, wenn das Original im Farbverlauf abgebildet ist? Zwei menschliche Wirbel L 4 und L5 durch eine Rotationsbewegung in Subluxationsstellung.

23b. die Farbtafel ist ziemlich kompliziert: Schwarz nach Weiß wird übersetzt/umgesetzt in

Rot- Gelb- Grün- Blau- Violett wiederum zu Rot.

Ästhetik? Ansprechend.

Kein Zugewinn durch die Farbe. Das Ausgangsbild ist zu schwierig vor allem durch die unterschiedliche Darstellung der beiden Wirben (einer hell, der andere dunkel). Hier wird dem Betrachter zu viel zugemutet. Auch eine nötige Erkenntnis.

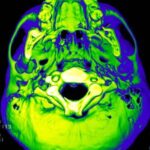

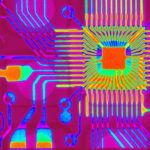

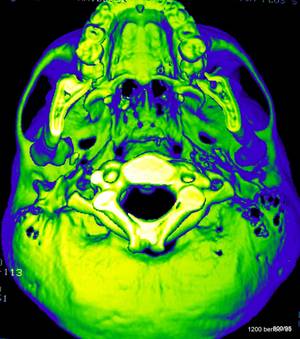

Bild 24 Der Mensch ist wieder im Bild. Hier sieht man die (komplexe) Schädelbasis . Computerbild mit Farbtransformation

24. Die Aufnahme ist mindestens 20 Jahre alt. Ist es ein

Röntgenbild oder ein lichtoptisches Bild? Handelt es sich um eine Untersuchung am Menschen oder an einer knöchernen Schädelbasis? Niemand könnte es sicher sagen ohne die Quellbildern zu kennen.

Es ist ein Computerprodukt.

Bilder einer CT-Untersuchung haben durch Datenverarbeitung Kriterien eines “lichtoptischen” Bildes erhalten. Die Schwierigkeit des Verfahrens besteht darin, einen “Schwellenwert” zu bestimmen, zwischen Luft und Knochen. Das Bild ist medizinhistorisch schon fast 20 Jahre alt.

Verlaufstransformation von Schwarz nach Blau-Grün-Gelb-Weiß.

Ästhetisch? Ein gutes Bild.

Didaktischer Wert der Farben? Gering

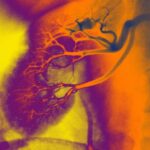

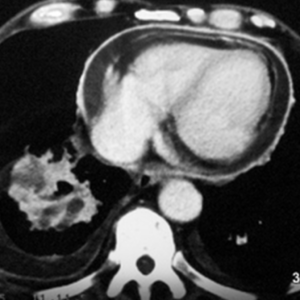

Bild 25 Welche Gefäße sind hier an einem Schweineherzen geröngt und farblich verändert?

25.

Darstellung der (beiden) Herzkranzgefäße am Präparat eines Schlachttieres. Diese Untersuchung hat historischen Charakter. WGHS hat wahrscheinlich in seiner Zeit an einem theoretischen Institut den Ramus circumflexus der linken Koronararterie abgeklemmt und nur den Ramus interventricularis dargestellt.

Farbtafel: hellblau – weiß – braun – hellbraun,

also ein “verrücktes” Farbfenster mit einem unharmonischen Sprung vom schwächer zum stärker gefärbten Myokard und einer relativen Unterdrückung der großen Koronaräste, Hervorhebung der kleinen Verzweigungen.

Ästhetik? Nicht ohne Reiz. Didaktik? Mehr verwirrend als aufklärend. Die Information ist bestenfalls: Gefäße sind etwas Faszinierendes.

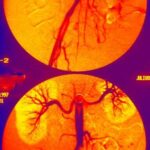

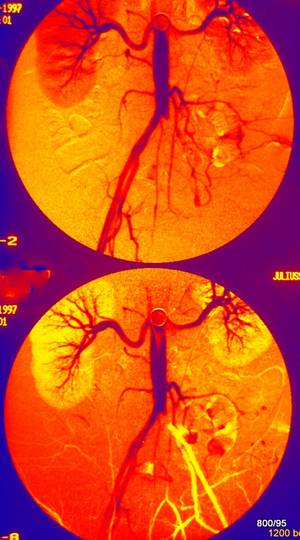

Bild 26 Wo sind wir und welcher Faktor unterscheidet das obere und das untere Bild?

26. Wir befinden uns im Bereich der Bauchschlagader (mit den Nierenarterien), die sich im Becken verzweigt. Die beiden Bilder unterscheiden sich zeitlich. Es gibt schönere Bilder; aber diese zeigen, was gezeigt werden soll. Über die rechte Leiste wurde ein Katheter eingeführt. Die Katheter-Angiographie ist als digitale Subtraktions-Angiographie (DSA) durchgeführt;

d.h. hier ist die Subtraktion obligatorisch, um den Hintergrund (Knochen etc.) zu unterdrücken und die kontrastierten Gefäße stark hervorzuheben. Wir benötigen also für jedes Bild zwei Ausgangsbilder, eine Maske und ein Füllungsbild.

Was stimmt hier nicht? Kurz nach der Bifurkation der linken Beckenarterie (wir blicken von vorne auf den Patienten) ist diese verschlossen. Dieser Verschluss wird aber mit großer Verzögerung durch kleine Umgehungen überwunden.

Im oberen Bild wird die Leeraufnahme als Maske verwendet. Das Kontrastmittel ist in dieser Darstellung blau eingefärbt.

Kleinere Äste, z.B. Kollateralen im linken Beckenbereich und das Nierenparenchym sind rot vor gelbem Hintergrund.

Im unteren Bild wird nicht die Leeraufnahme, sondern eine späte Kontrastmittelphase als Maske verwendet.

Dadurch wird der Zeitfaktor sehr deutlich:

Späte Kontrastmittelaufnahme = gelb (Nierenparenchym und

Gefäße über Kollateralen gefüllt);

frühe Kontrastierung = blau.

Heute gibt es Verfahren (CT und MRT), die einen erheblichen Teil der Katheter-Untersuchungen ersetzen, d.h. ohne Katheter auskommen. Auch der Ultraschall ist durch die Dopplersonographie erweitert worden und leistet Außerordentliches. Der Zugang über einen Katheter ist z.B. bei den interventionellen Verfahren unverändert notwendig, die eine große Bedeutung haben.

Ästhetik der Bilder? Ansprechend.

Didaktik? Farbe kann hilfreich sein. Es ist immer eine Nachbearbeitung, wenn die Untersuchung abgeschlossen ist. Meistens ist nur geringer zusätzlicher Nutzen zu erwarten.

Bild 27 unsere Bilder werden immer älter. Katheter-Angiographie der rechten Niere bei 40jährigem Patienten aus dem Jahre 1965.

27 Zum Gedenken an Prof. G. Viehweger, Würzburg.

Verlaufsumsetzung: Klassischer Gelb-Violett-Orange-Blau-Grau-Übergang.

Ästhetisch? Unbestreitbar gefällig.

Didaktisch? Die Dehnung der Gefäße im zentralen Nierenbereich und eine gewisse Verdrängung der großen Gefäße werden demonstriert.

Bei der Raumforderung handelt es sich um eine parapelvine (neben dem Nierenbecken gelegene) Zyste, also um etwas nicht Bösartiges.

Heute hätte man mit weniger invasiven Verfahren diagnostische Sicherheit erlangt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wäre der Fall mit Hilfe des Ultraschall (Sonographie) zu diagnostizieren und auch zu behandeln.

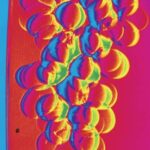

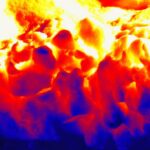

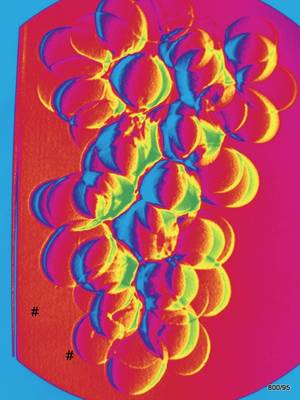

Bild 28 Stereo-Röntgen einer Weintraube; Modifikation nach Schmitt

28 Sylvaner- Traube /Juliusspital/ Würzburg; Röntgen oder Licht?

Stereo-Röntgenbild in der Modifikation nach WGH Schmitt.

Im subtrahierten Röntgenbild sind die Schwarz-Weiß-Werte zusätzlich durch eine Farbtafel ersetzt.

Das Bild mutet dem Betrachter viel zu. Hätten wir das Bild nicht selbst gemacht, hätten wir Schwierigkeiten, den Entstehungsmechanismus zu erklären. Wer so weit kommt, verdient den größten Respekt.

Wenn man darüber nachdenkt, kann man Folgendes feststellen:

Dass die Traubenbeeren auf der rechten Seite gelb und auf der anderen Seite blau gefärbt sind, ist für ein normales Röntgenbild – und sei es noch so raffiniert eingefärbt, völlig untypisch,

das spricht für beleuchtete und unbeleuchtete Seiten; etwas was für das sichtbare Licht absolut typisch ist. Aber es ist ein Röntgenbild.

Andererseits sind diese gelben Halbmonde rechts und die bläulichen Halbmonde (Schatten?) “links von den Beeren” unterschiedlich dick.

Und es gibt noch einen paradoxen Befund: Einige Beeren haben auf der linken Seite keinen blauen, sondern einen gelben Schatten.

Wozu könnte das passen?

Zu einem Bild, das mit zwei Augen gesehen wird.

Das hat etwas mit “Stereo” zu tun!

Das Objekt wurde aus zwei verschiedenen Blickwinkeln mit Röntgenstrahlen betrachtet (durchleuchtet) und die beiden getrennt aufgenommenen Bilder wurden zu einem zusammengesetzt. –

Eine der einfachsten Methoden, zwei Bilder zusammenzufügen, ist die Subtraktion. Ähnlich muss man sich die Vorgänge in unserem Gehirn vorstellen. Aus der Differenz der beiden Bilder entsteht eine Information über die dritte Dimension. In unserem Fall die Information, welche Beeren weiter und welche weniger weit vom Betrachter entfernt sind. Wahrscheinlich sind die Beeren mit den breiten gelben “Halbmonden” auf der rechten Seite näher am Betrachter, je weiter sie vom Betrachter entfernt sind, desto dünner werden sie. In meinem Buch “100 Jahre Röntgen, hundert Rätsel” gebe ich zu, dass man sich einige Jahre nach Röntgen mit ähnlichen Problemen beschäftigte.

Ein Anlass war die Suche nach Granatsplittern und Fragmenten im Körper. (siehe Ludwig Dessauer ca. 1905)

Bei unserer Demonstration wurde das Ausgangsbild, das schwarz-weiße Subtraktionsbild, farbig.

nach dem Regenbogen: Blau-Grün-Gelb-Rot.

Ästhetik? Eher eine intellektuelle Herausforderung.

Didaktisch? Sehr anspruchsvoll (das Prinzip wird in den folgenden Beispielen vertieft).

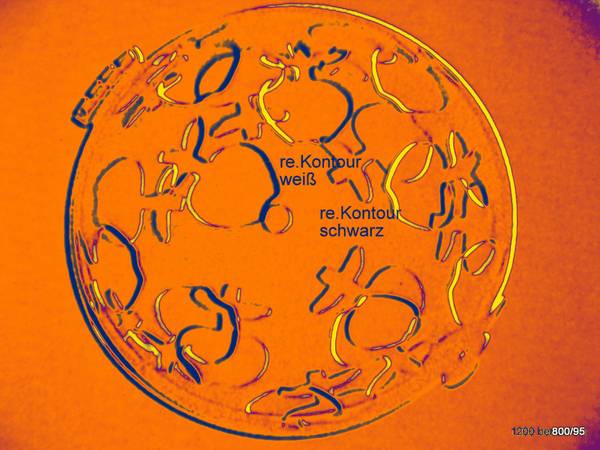

Bild 29 Röntgenbild einer Hohlkugel aus Blech mit Geheimnissen

29. Ein komplexes Röntgenbild: Sowohl in die vordere als auch in die hintere Hälfte der Blechkugel sind Löcher in Form von Apfelsymbolen gestanzt. Auf der rechten Seite sind die Apfelsymbole blau umrandet, auf der linken Seite gelb.

Soweit gehen sind wir einer Meinung.

Merkwürdigerweise gibt es auch “Äpfel”, die auf der rechten Seite eine gelbe Kontur und auf der linken Seite eine blaue Kontur haben.

Ahnen Sie etwas?

Konturen lassen sich leicht durch Subtraktion erzeugen.

ZUM BEISPIEL:Wenn man ein Bild mit irgendwelchen Gegenständen etwas gegen das Negativ dieses Bildes verschiebt (das ist nichts anderes als Subtraktion)so hat man auf der einen Seite dunkle und auf der anderen Seite helle Kanten. So haben wir es bei 28 gezeigt und so werden wir es auch bei 30 zeigen.

In diesem Fall ist die Technik etwas raffinierter; es handelt sich nicht um eine gewöhnliche Verschiebung. Wir sehen das Objekt mit zwei Augen, das heißt, der Winkel ist verändert, und der Schnittpunkt der beiden zentralen Strahlen schneidet sich in der Mitte des Objekts. Das heißt, das eine Auge verschiebt den oberen Teil des Objekts zur einen Seite, das andere den unteren Teil zur anderen Seite (relativ zum anderen Auge).

Das ist keine Spitzfindigkeit, sondern eine schlüssige Simulation des menschlichen “räumlichen Sehens”. Und es ist ein hervorragendes Messverfahren.

Nur um euch, liebe Leserinnen und Leser, dieses Experiment etwas zu verfreundlichen, haben wir noch eine Farbtafel hinzugefügt. Jetzt wird aus Schwarz Blau, aus Weiß Gelb. Eigentlich ziemlich überflüssig.

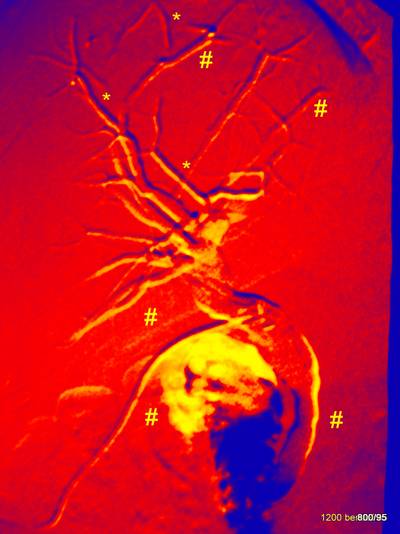

Bild 30 Menschliche Gallenwege, in – und außerhalb der Leber

30. Die Operation war notwendig wegen Steinen in der Gallenblase, die sich auch in den Gallenwegen festgesetzt hatten. Die Gallenblase wurde mit den Steinen entfernt, die Steine in den Gallenwegen wurden zertrümmert. Diese postoperative Darstellung der intra- und extrahepatischen Gallengänge erfolgte mit Kontrastmittel über eine liegende Drainage; die Untersuchung sollte die Steinfreiheit nachweisen. Die Drainage konnte entfernt werden.

Stereobilder wären nützlich, wenn die Möglichkeiten gut sind, diese zu betrachten.

Man benötigt zwei Bilder.

Diese beiden Bilder könnte man voneinander subtrahieren.

Wären sie identisch, hätte man eine “Nullinformation”.

Da aber beide Bilder um einen kleinen Winkelgrad versetzt aufgenommen wurden, haben einige Gallengänge (#) eine hell(gelbe) Kontur auf der rechten Seite und eine dunkle Kontur auf der linken Seite. Bleiben wir bei der rechten Kontur: Es gibt jedoch einzelne Gallengänge (*) mit einer dunklen Kontur rechts und einer hellen Kontur links.

Wie kann das möglich sein??

Letztere (*) liegen weiter vorne, erstere (#) weiter hinten.

Dorsal liegt auch der große Gallengang vor seiner Einmündung in den Darm.

Der Gallengang (Ductus choledochus) entlässt seine Flüssigkeit in den Zwölffingerdarm (Duodenum): Dort entsteht ein großer bunter Fleck (Kontrastgalle, die gut abgeflossen ist).

Was spiegelt dieses Bild psychologisch wider?

Unsere Sehnsucht nach der dritten Dimension. Sie ist oft sehr berechtigt.

Normalerweise ist das Röntgenbild eine große “Addition” von vorne nach hinten; alles über- und untereinander.

Wir aber wollen das Röntgenbild räumlich verstehen, auch wenn das schwierig ist. Schwierig auch deshalb, weil wir aus psychologischen Gründen immer das Helle nach vorne und das Dunkle nach hinten projizieren.

Zum Beispiel: Es gibt Menschen, die in einer Beckenübersicht nie verstehen, wie das Schambein, das Sitzbein und die Pfeiler des Hüftgelenks räumlich verlaufen. Man kann das Übersichtsbild nur verstehen lernen, wenn man den Knochen in der Hand hält. Man muss sich von den Regeln der alltäglichen Licht-Optik befreien.

Es gibt natürlich auch Methoden den räumlichen Eindruck entscheidend zu verbessern. Die Schichttechniken: CT, MR und Sonographie.

7. Kontrastmittel, Lunge, Knochen

Bild 31 Rückblick 75 Jahre; Mediziengeschichte und ihre Schattenseiten

31. Extravasat nach Becken-Bein-Angiographie (Gefäßdarstellung) 1949 mit Thorotrast.

Ein Extravasat oder Paravasat (das eine ist lateinisch das andere griechisch) ist etwas, das nicht in einem Gefäß (einer Ader) liegt, sondern daneben. Nicht sehr schlimm, wenn es sich nicht um eine sehr gefährliches Mittel gehandelt hätte. Dieses Mittel ist schon lange verboten, und man kann sicher sein, dass es seit 80 Jahren nirgendwo auf der Welt mehr verwendet wurde und wird.

Heute sind viele Probleme der Röntgenkontrastmittel (KM) gelöst.

Damals gab es dieses Problem- KM mit guter akuter Verträglichkeit, aber schwerwiegenden Langzeitproblemen.

Diese Beobachtung stammt von H.G. Schmitt und war für ihn Anlass, in einer Zeitschrift noch einmal eindringlich vor dem Thorotrast zu warnen. Zuvor hatte bereits Wachsmuth 1948 in Würzburg auf die Gefahren hingewiesen. Der Initiator dieser Site ist so alt, dass er noch bei Wachsmuth die Chirurgie-Vorlesung gehört hat.

KH. Bauer in Heidelberg differenzierte wenig später:

– die thorakalen Thorotrast-Granulome,

– die allgemeine Schädigung des Parenchyms und schließlich

– die Krebsgefahr.

Im Gegensatz zum lokalen Extravasat (wie hier im Bild in der Leistenregion) reichert sich das systemisch applizierte Thorotrast in Milz, Leber und Lymphknoten an.

Die Farbtafel violett-schwarz-grün-weiß hebt das Paravasat hervor und hilft, sich das Bild einzuprägen.

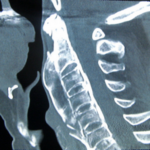

Bild 32. Zurück zum “konventionellen Röntgen”.

Zwölffingerdarm (Duodenum) mit Bariumsulfat und Luft in Hypotonie aufgeweitet ( = Doppelkontrast).

Nicht wasserlösliches Kontrastmittel.

32. Noch vor 20-30 Jahren spielte die Röntgenuntersuchung des Magen-Darm-Traktes eine große Rolle. Heute weden diese Fragen duch die Endoskopie und die verschiedenen Shnittbild- Verfahren abgedeckt.

Lange Zeit war dies eine der Methoden, eine Raumforderung z.B. des Pankreaskopf (Bauchspeicheldrüse) zu diagnostizieren, oder es wenigstens zu versuchen.. “Retroperitoneum” ist der Raum hinter dem Bauchraum, welcher die Nieren, Bauchspeicheldrüse und Bauchschlagader enthält. Obwohl diese Methode sehr weitgehend von Endoskopie und den modernen bildgebenden Verfahren abgelöst ist, wollen wir die Diagnose hören.

Pancreas anulare.

Eine Anomalie der Bauchspeicheldrüse, welche den Zwölffingerdarm umschließt und einengt. Sehr wahrscheinlich kein bösartiger Tumor.

Ästhetik dieses Violett- Rot- Gelb-Fensters? Ansprechend.

Didaktik? Es könnte hilfreich sein, sich diese klassische Anomalie einzuprägen.

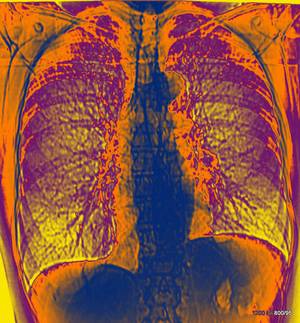

Bild 33a Grenzen ja sogar Gefahren der Farbgebung für die Diagnostik (siehe auch Fall 21).

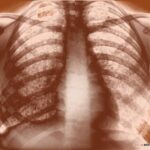

33a. Kein echtes Thoraxbild, sondern ein mit minimaler Dosis gewonnenes “Topogramm”, auch “Scanogramm” genannt;

also ein Übersichtsbild aus der CT (= Computertomographie): die Röhre steht, der Patient bewegt sich.

Gelb-Violett- Orange- Blau.

Wieder dieses bizarre Fenster, was die Gefäßstruktur der Lunge scheinbar gut zeigt, gleichzeitig die hellen Regionen im Thorax-Bild erstaunlich transparent darstellt. Diese Regionen sind das Mittelfell (Mediastinum) zwischen beiden Lungenflügeln und der Oberbauch.

Seien Sie nicht enttäuscht, wenn Sie gar nichts sehen. Einige Profis bemerken lediglich den leichten Zwerchfellhochstand links und es missfällt ihnen die Struktur der Lungenwurzel (Hilus) links sowie die Struktur im Bereich des Pulmonalissegmentes.

Insgesamt enttäuschend, vor allem wenn das Original (33b) doch nicht viel aber ein bißchem mehr Informationen gibt.

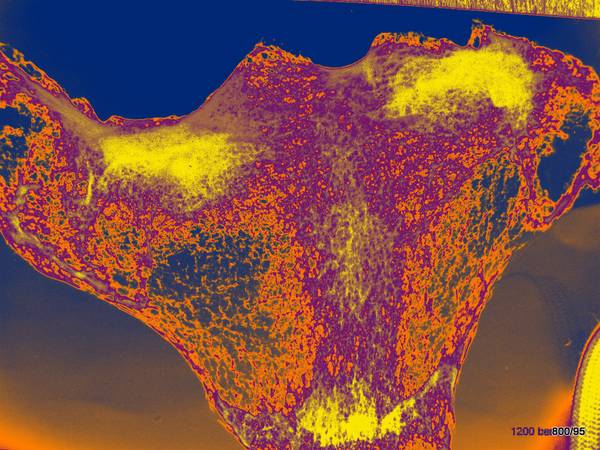

Bild 33b Original der Bearbeitung von Bild a

33b. Gleicher Fall. Im Original. (Topogramm= Scanogramm, obwohl bei grober Bildmatrix und sehr niedriger Dosis) haben wir es leichter als in der farbigen Bearbeitung. Es projiziert sich Fremdgewebe auf den linken Hilus (Lungenwurzel). Der Patient ist richtig in der CT, die mit diesem Bild gestartet wurde. Die Raumforderung liegt mehr ventral. Würden wir durchleuchten, würde sich diese Raumforderung verstärken, wenn wir den Patienten rechts leicht anheben (RAO); sie würde in LAO im Herzschatten verschwinden.

Zentrales Bronchialkarzinom links mit deutlichen ipsilateralen Lymphomen. Volumenminderung der linken Lunge.

Das wurde kurz später in der CT eindrucksvoll bestätigt. – Es sieht so aus, dass gerade die Patienten von der CT profitieren, die ein hohes Risiko haben. Über das häufige und wichtige Bronchialkarzinom (bronchogenes Karzinom, Bronchuskarzinom, Lungenkarzinom) gibt es gute Beiträge auch bei Wikipedia. Auch über die Discussion; Ist die Computertomographie als Suchmethode geeignet. Die Beschwerden der Patienten sind uncharakteristisch. Zigarettenrauchen ist der wichtigste Risikofaktor.

Die Diagnose im Röntgenübersichtsbild ist schwierig. Bei den häufigeren zentralen Tumoren ist sie noch schwieriger als bei denen in der Lungenperipherie (Rundherde). Den Beweis liefert die Spiegelung der Atemwege (Bronchoskopie) mit den Möglichkeiten der Gewebeentnahme (Biopsie) und Lavage.

Also die Thoraxaufnahme wird bei dieser Fragestellung schlecht eingeschätzt. Trotzdem ist sie bei zahlreichen anderen Problemen sehr wichtig.

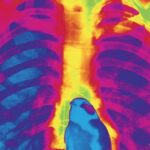

Bild 34 Jetzt zur Entspannung ein nicht so ernstes Bild!

34. Thorax mit Meise

Der Thorax p.a. stammt von einem der Autoren im Alter von 11 Jahren. Die Kombination des Vogels mit dem Thorax ist eine Computer-Produkt; er sitzt dekorativ vor dem Herzschatten.

Farbskala Hellblau-Dunkelblau-Violett-Rot-Gelb-Grün.

Die Farbskala zeigt eine Asymmetrie (vergleiche die beiden Lungenspitzen), die allerdings artifiziell ist. Sie wird durch keine weiteren Argumente, wie Verschiebung der Mittellinie, Skoliose etc. gestützt.

Vor dem Thorax sitzt eine Meise, hinter dem Thorax sind einige Äste von Pflanzen sichtbar.

Bild 35 Multiple feine Fleckschatten der Lungenperpherie

35. Um zu einem seriösen Problem zurückzukommen und auch einen (allerdings seltenen) didaktischen Wert der Farbgebung zu zeigen, hier ein

Braun-Weiß-Braun-Fenster.

Eine viele Jahre zurückliegende jugendliche Rö.-Thoraxaufnahme. Sie ist mit Geräteeinstellungen durchgeführt, die man heute nicht mehr verwendet.

Multiple Fleckschatten der Lungenperpherie, die wahrscheinlich erst durch die Summation feinster Knötchen im Lungengewebe sichtbar werden können:

Mileartuberkulose. Eine besonders schwere Form der jugendlichen Tuberkulose.

Didaktisch? Gute Darstellung des Lungenparenchyms mit seiner markanten Pathologie,

Schwächen bei den mediastinal- und zwerchfellüberlagerten Arealen. Diese wären besser ausgefallen mit der damals nicht durchgeführten, heute aus Strahlenschutzgründen verpflichtenden Hartstrahltechnik (über 100 KV).

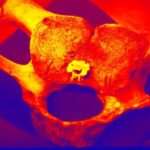

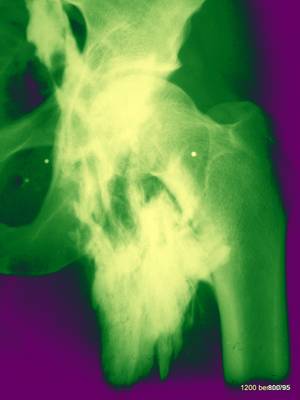

Bild 36 Sternum (Brustbein) und zwar der oberste Teil das Manubrium. Präparat. Röntgenübersichtsbild.

36. Schrägprojektion. Wir schauen von vorne rechts auf diesen obersten Teil des Brustbeins.

Zusätzlich ist der Zentralstrahl von vorne oben nach hinten unten gekippt. Dadurch treffen wir die rechte Gelenkfläche des Brustbein- Schlüsselbein-Gelenkes tangential. (Wäre die Untersuchung am Lebenden durchgeführt, – also das Schlüsselbein vorhanden – würden wir diesen Gelenkspalt ideal darstellen. Eine der Voraussetzungen für eine gute Röntgen-Diagnose eines Gelenkes.)

Farbskala schon bekannt.

Ästhetik? Bemerkenswert gut.

Information durch Farbe? Keine entscheidenden neuen Erkenntnisse. Aber der Betrachter bekommt ein Gefühl für die geheimnisvolle Architektur eines solchen (scheinbar nicht so wichtigen) Knochens.